統計解析による台風発達パターンの分類と環境場の要因

2013年3月

筆保研究室 北内達也

1 序論

1.1 台風とは

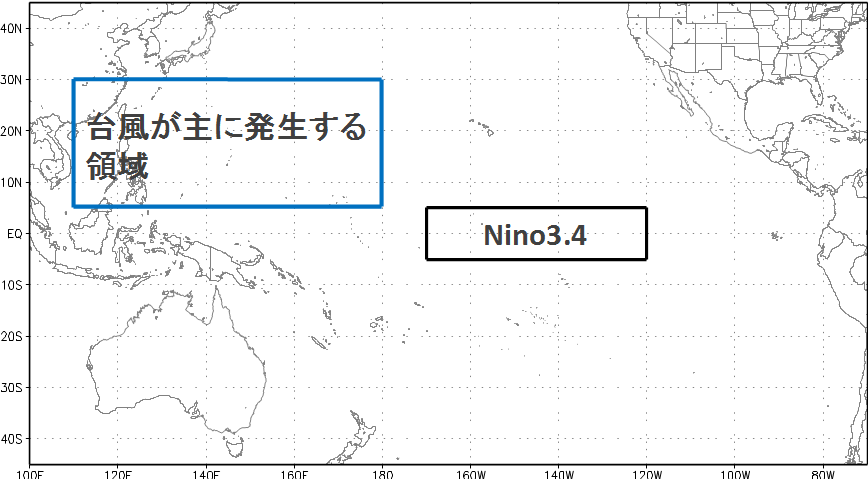

熱帯や亜熱帯の海洋上で発生する低気圧を熱帯低気圧と呼ぶ。気象庁は赤道より北で、100°Eと180°Eの間の北西太平洋域に存在する熱帯低気圧のうち、最大風速が17.2ms-1以上になったものを台風と定義している。

気象庁は台風のおおよその勢力を示す目安として、風速(10分間平均)をもとに台風の『大きさ』と『強さ』 を表現している。『大きさ』は「強風域(風速15m/s以上の強い風が吹いているか、地形の影響などがない場合に吹く可能性のある範囲)」の半径であり、「大型、超大型」といった階級分けをされ、『強さ』は「最大風速」で区分し、「強い、非常に強い、猛烈な」といった階級分けをされる(表1.1)。

表1.1:台風の大きさと強さ(気象庁HPより)

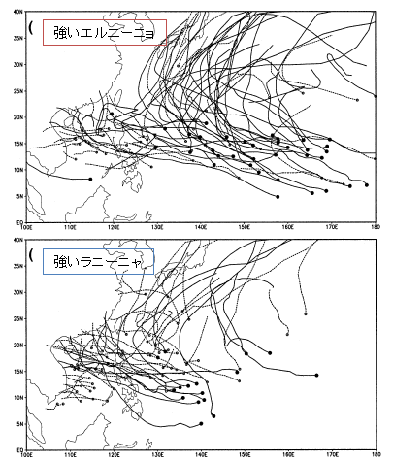

1.2 過去の研究と問題点

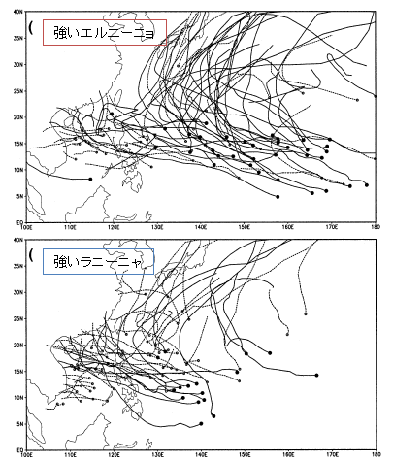

台風は個々の台風で『大きさ』と『強さ』、また発達するスピードについても異なっており、それは周辺の海水面の温度や大気の状態等の環境場に大きく依存するものと考えられる。過去には、その環境場に大きく影響を与えると考えられるエルニーニョ・ラニーニャ現象と台風の発生位置の相関関係を調べたWang and Chan(2002)の研究がある。エルニーニョ・ラニーニャ現象とは、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米のペルー沿岸にかけての広い海域で海面水温が変動する現象のことである。海面水温の変化の度合いは数度であるが、変化する領域が広いため、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米のペルー沿岸の領域以外の場所でも、大気や海洋などの循環に様々な影響をもたらすと考えられている。彼らの研究では特に台風の発生位置や経路に対して解析を行っており、1965~99年の35年間において、東太平洋赤道域の水温が平年と比べて高い、強いエルニーニョ現象の時は発生域が東に移動し、逆に水温が低くなる、強いラニーニャ現象のときは西に偏ることを示した(図1.1)。

図1.1:エルニーニョ、ラニーニャによる台風発生地点の変化(Wang and Chan 2002)

しかしながら、過去、こういった研究では台風の大きさや強さを考慮した解析が行われておらず、すべての台風に対して同じことが言えるかどうかに疑問が残る。

1.3 本研究の目的

台風は地球上で発生する最も激しい気象擾乱のひとつである。戦後間もない1950年代は、洞爺丸台風(1954年)、狩野川台風(1958年)、伊勢湾台風(1959年)など、台風の襲来により死者・行方不明者が1000名を超えることは珍しくなかった。その頃に比べると、近年は台風の監視技術や災害対策などが進み、1980年以降は死者数が3桁以上出るような台風はないなど、人的被害は大きく減少している。しかし、台風が甚大な風水害をもたらす気象現象であることは現在でも変わらない。そのため、台風に関する研究を行うことは防災・減災の観点から非常に重要なことである。

今までの台風の発達に関わる研究は、台風の『強さ』のみに着目した研究であった。しかし、台風による被害の大きさはその台風の『強さ』のみならず、被害を及ぼす範囲、つまり『大きさ』にも左右される。本研究では台風の『大きさ』と『強さ』に着目し、解析を行うことで、台風の発達に関する新たな知見を得ることを目的とする。

2 定義と研究手法

2.1 解析対象

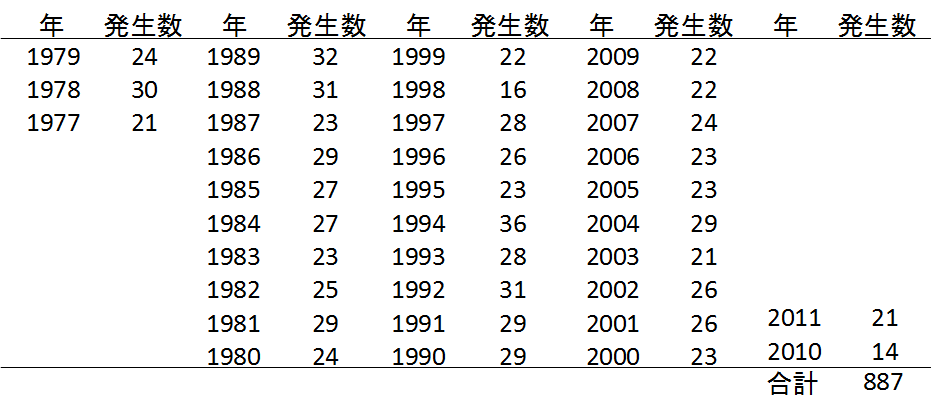

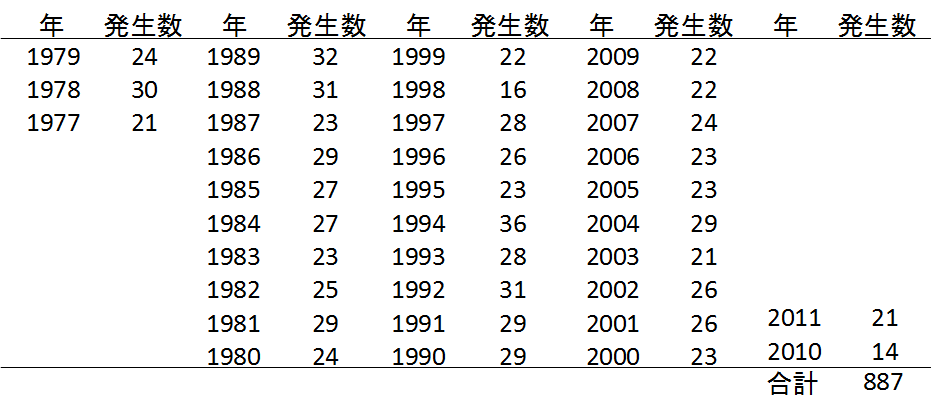

1977年から2011年までの35年間に発生した台風877個を対象に解析を行い、有意な特徴が見られるか検討した(表2.1)。

表2.1:1977年‐2011年の間で発生した台風の個数

2.2 研究手法

(ⅰ) 台風は重要な気象現象であることから、気象庁は、台風に関する詳細な記録を残している。この記録は、6時間ごとの台風の観測データを、専門家が後日に解析してまとめたもので、一般にはベストトラック(最終解析結果)と呼ばれる。

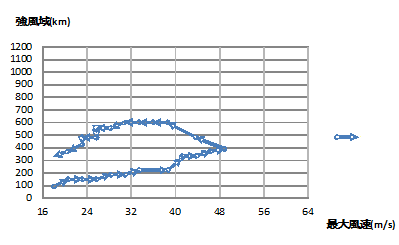

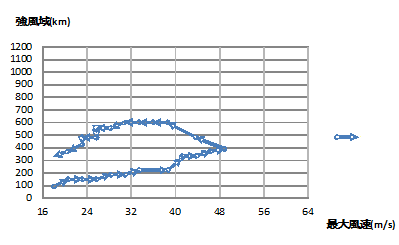

研究の進め方としては、このベストトラックデータを用いて統計解析を行い、各台風のパターン分けを行う。このデータには、気象庁の監視領域で発生した各台風の発生時から衰退時までの観測データ(観測時刻、階級、台風の位置、中心気圧、最大風速、暴風域の大きさ、強風域の大きさ)について記載されており、1977年以降は現在と同じようなフォーマットのデータが揃っている。このデータを用い、以下の項目でグラフを作成し、個々の台風のライフサイクルを確認した(図2.1)。

横軸:最大風速(m/s)(範囲16-64m/s)

縦軸:強風域の広い半円の半径(km)(範囲0-1200km)

図2.1:2011年台風19号の発達・成長過程

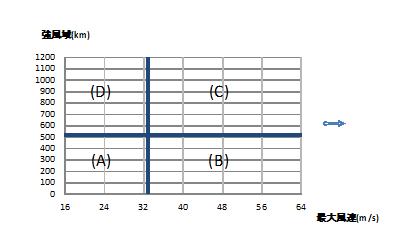

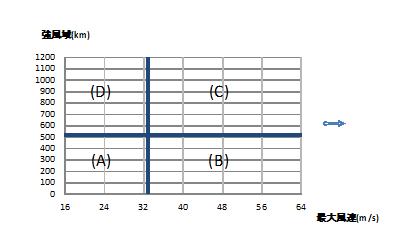

(ⅱ) 世界気象機関(WMO)による台風の国際分類に基づきグラフを以下の図のように4つの領域に分けた。最大風速については「強い」の基準となる33m/s以上で分け、強風域については「大型」の基準となる500km以上で分けた(図2.2)。

(A):最大風速16m/s以上33m/s未満・強風域の大きさ500km未満

(B):最大風速33m/s以上・強風域の大きさ500km未満

(C):最大風速33m/s以上・強風域の大きさ500km以上

(D):最大風速16m/s以上33m/s未満・強風域の大きさ500km以上

図2.2:最大風速、強風域の大きさで分けた各領域

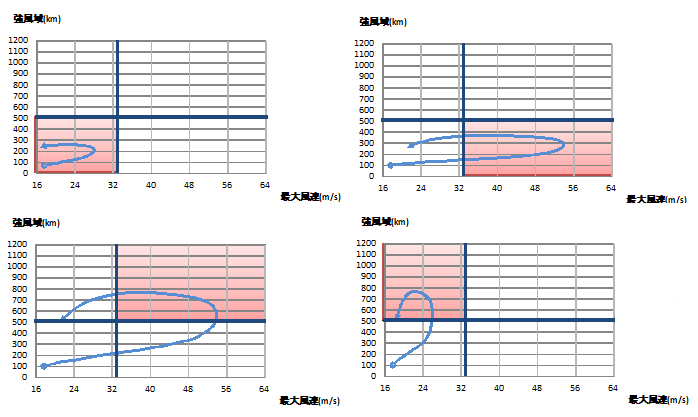

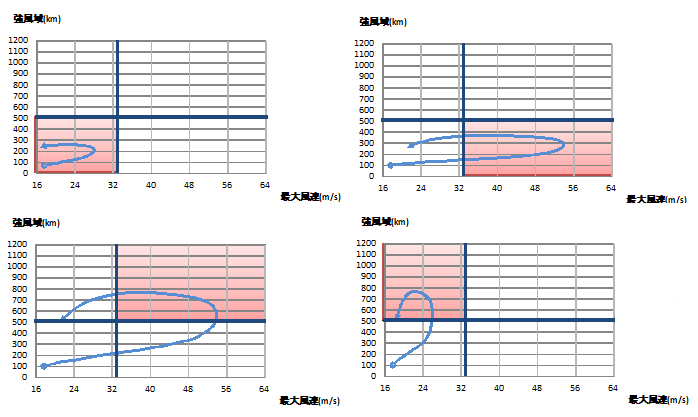

(ⅲ) 各領域をどのように通るかによってパターン分けを行った(図2.3)。

図2.3:各パターンの台風の発達過程

パターン(a) :領域(A)のみを推移する台風をパターン(a)とした(左上)。

パターン(b) :領域(B)を通り、強風域の半径が500kmより大きくならないものをパターン(b)とした(右上)。

パターン(c) :領域(C)を通るものはすべてパターン(c)とした(右下)。

パターン(d) :領域(D)を通り、最大風速が33m/s以上にならなかったものをパターン(d)とした(左下)。

3 結果

3.1 各パターンの個数

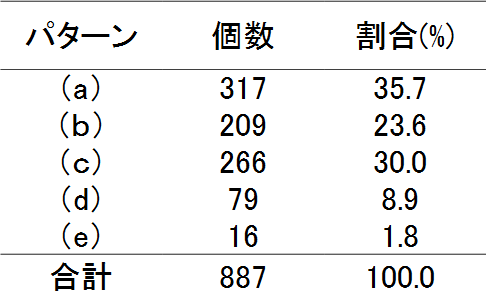

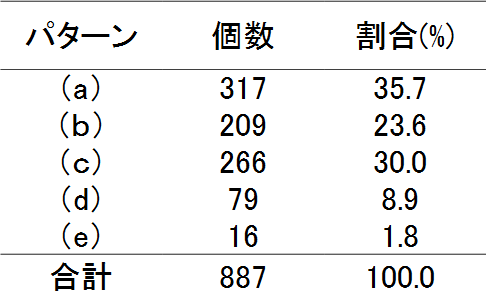

計887個の事例をパターン分けした結果以下のようになった(表3.1)。

表3.1:全サンプルを分類した結果

一番多かったのが、パターン(a)の小さく弱い台風である。その次に多いのがパターン(c)の大きく強い台風で、3番目に多かったパターン(b)と合わせると、全台風のおよそ9割はこの3つのパターンに分けられることが分かる。

3.2 各パターンの特徴

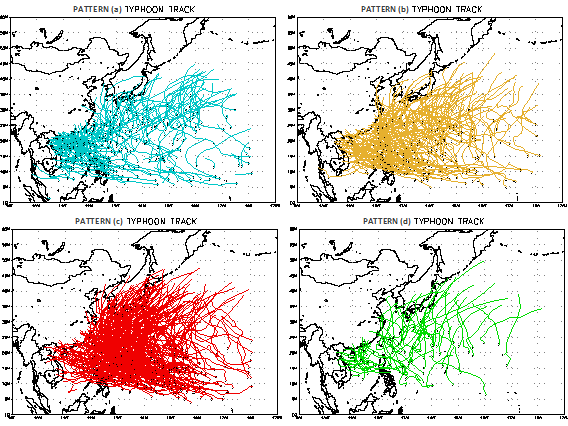

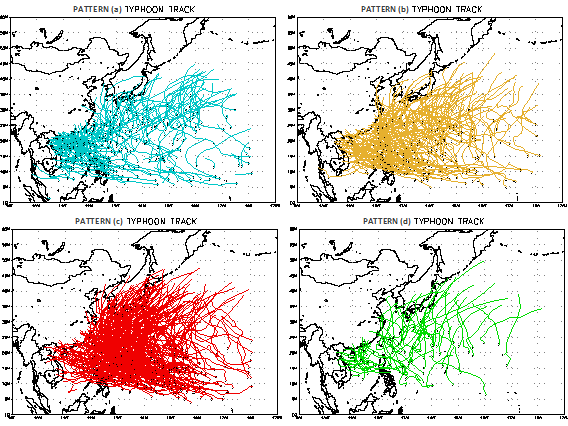

「発生した月」、「寿命」、「発生地点」、「消滅地点」、「温帯低気圧化の有無」等について各パターンの特徴を確認した。ここでは、各パターンの台風の経路を示す(図3.1)

図3.1:各パターンの台風の経路

各パターンで台風の経路が異なることがわかる。(a)、(b)、(c)の各パターンの転向点を比べると、(a)→(b)→(c)と西から東に転向点がずれているのが確認できた。また、発生地点、消滅地点についてもそれぞれのパターンで異なっていることが確認できた。

3.3 環境場の解析

最大風速、強風域の半径ともに大きいパターン(c)は防災上もっとも警戒すべき台風である。また、パターン(a)はパターン(c)に対して対称的な特徴を持っている。以下、この2つの台風を強・大台風、弱・小台風と呼称し、比較して環境場の解析を行うことで、台風の発達に関してどのような要素が影響を与えているのかがわかるのではないかと考え、解析を行った。

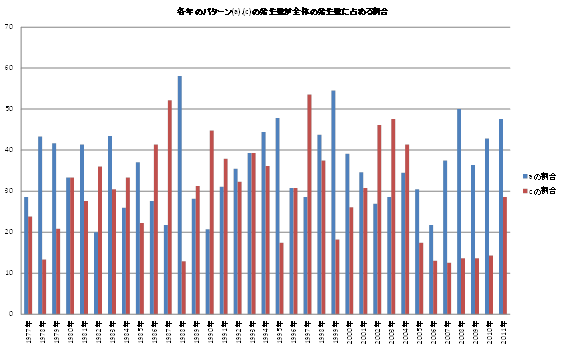

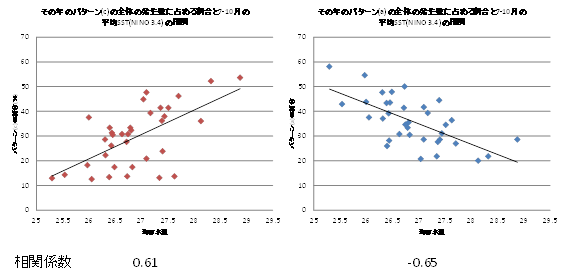

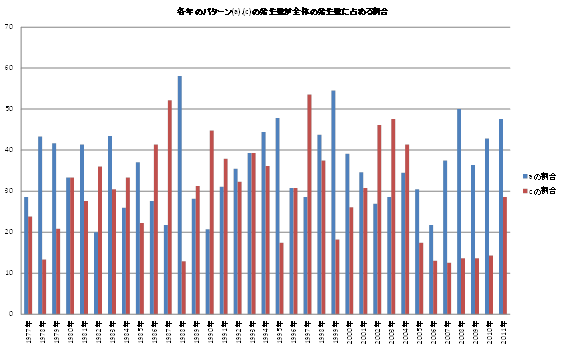

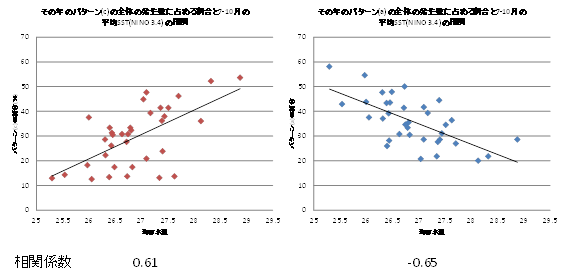

まず、はじめに2つのパターンの台風のその年に占める発生数の割合の経年変化を確認した(図3.2)。

縦軸:(その年の弱・小台風,強・大台風の発生数/その年の全体の発生数)×100(%)

図3.2:各年の弱・小台風,強・大台風の発生数が全体の発生数に占める割合

弱・小台風、強・大台風のそれぞれの割合の値が年によって、大きい年と小さい年があり、経年変化を確認することができた。その年の環境場がそれぞれのパターンの台風の発生に影響を与えているのではないかと考えられる。

台風が発生・発達するのに寄与すると考えられる各パラメータは5つある(図3.3)。

図3.3:台風の発生・発達に寄与すると考えられる各パラメータ

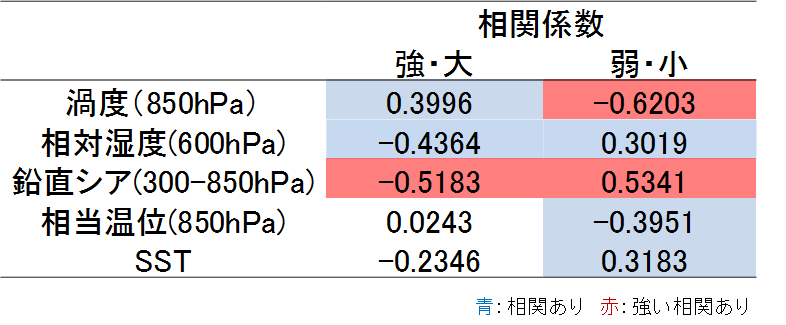

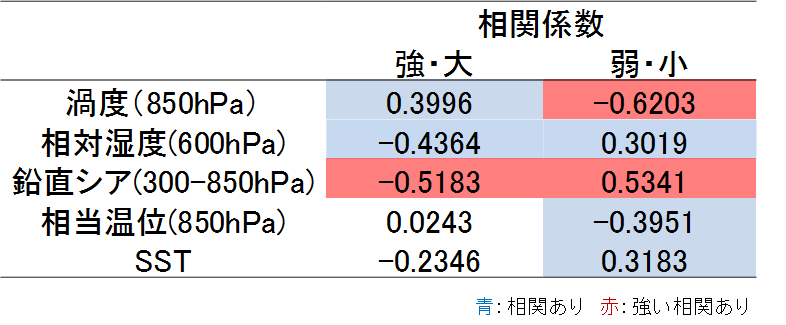

各年のパターンの割合と比較し、相関があるか調べた(表3.2)。

表3.2:台風発生・発達に関わる各パラメータとの相関係数

表3.2より渦度、鉛直シアで強い相関が見られた。

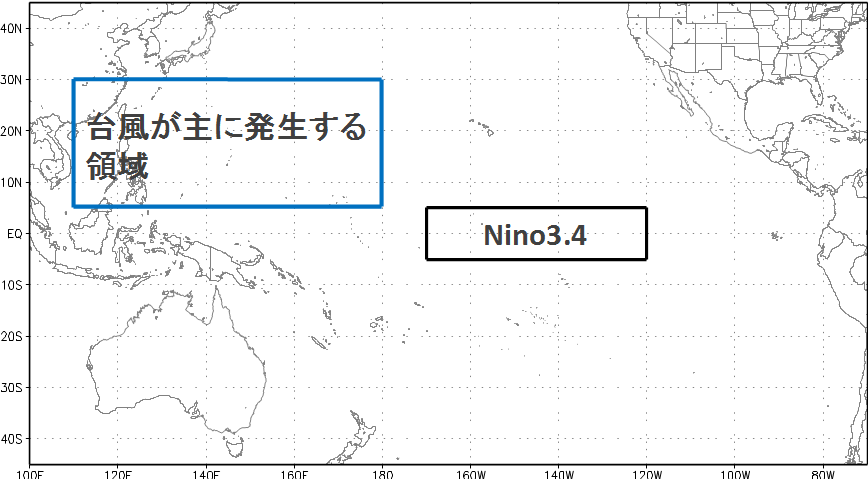

3.4 エルニーニョ・ラニーニャ現象との関係

序論で述べたように、エルニーニョ・ラニーニャ現象は台風の発生地点に大きな影響を及ぼす。エルニーニョ・ラニーニャ現象の有無が台風の発生、発達に影響があるのかエルニーニョ監視海域(図3.4)の海面水温(SST)のデータを用い、弱・小台風、強・大台風の発生数の割合との相関を調べた(図3.5)。

図3.4:エルニーニョ監視海域 Nino3.4

図3.5:各年の強・大台風、(a)の発生数の割合と7-10月の平均SST(Nino3.4)の相関

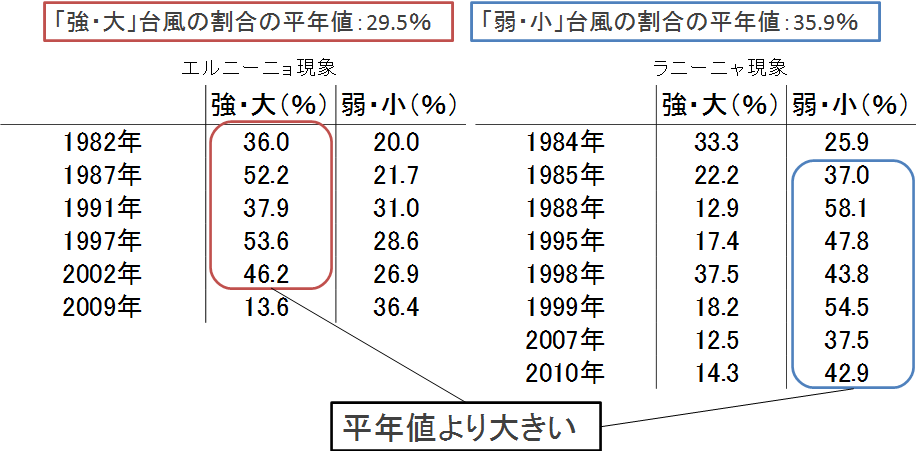

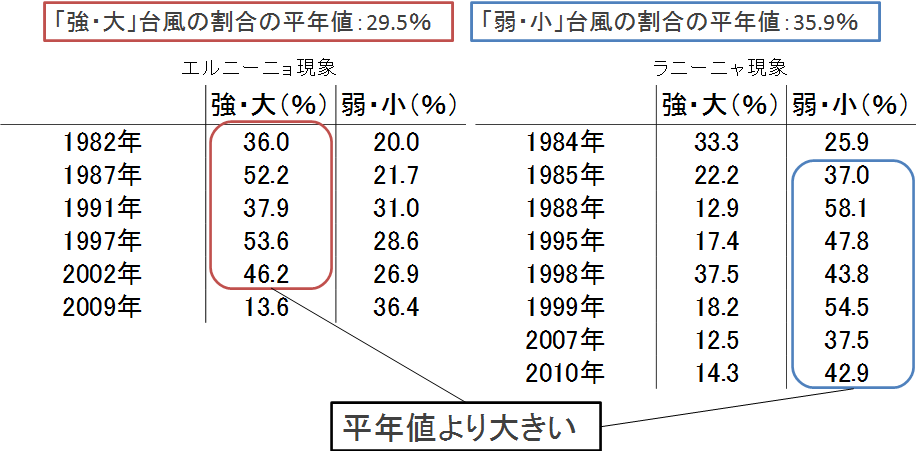

図3.5よりNino3.4におけるSSTが高い時は強・大台風が発生しやすい傾向にあり、低い時は弱・小台風が発生しやすい傾向にあることが確認できた。そこでエルニーニョ・ラニーニャ現象発生期間中の強・大台風と弱・小台風の台風の割合を確認した(表3.3)。

表3.3:エルニーニョ・ラニーニャ現象の発生期間中の強・大台風、(a)の発生数の割合>

赤い線で囲っているのは、強・大台風が平年よりも大きい割合となっている年である。台風発生最盛期においてエルニーニョ現象が発生している6年のうち5年は平年より割合が大きくなっており、エルニーニョ現象発生時は強・大台風の割合が増えていることが確認できた。一方、青い線で囲っているのは、(a)が平年よりも大きい割合となっている年である。台風発生最盛期においてラニーニャ現象が発生している8年のうち7年は平年より割合が大きくなっており、ラニーニャ現象発生時は弱・小台風の割合が増えていることが確認できた。

4 考察

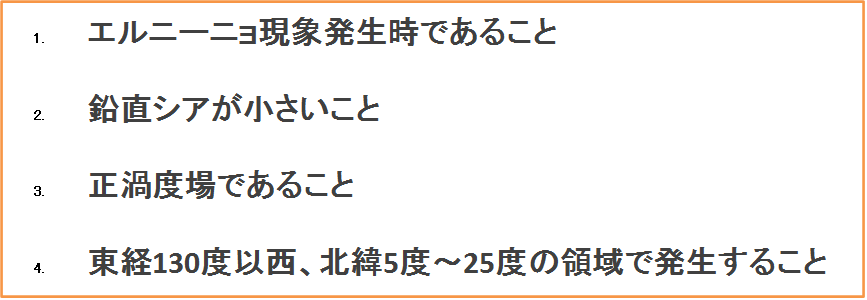

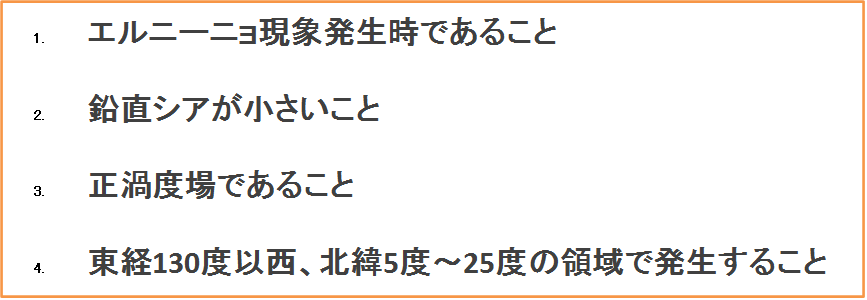

これまでの結果より強・大台風が発生しやすい条件としては以下の4つが挙げられると考える(図4.1)。

図4.1:大きく強い台風が発生しやすい条件

これらの条件がエルニーニョ現象の発生によって引き起こされているものなのか考察した。

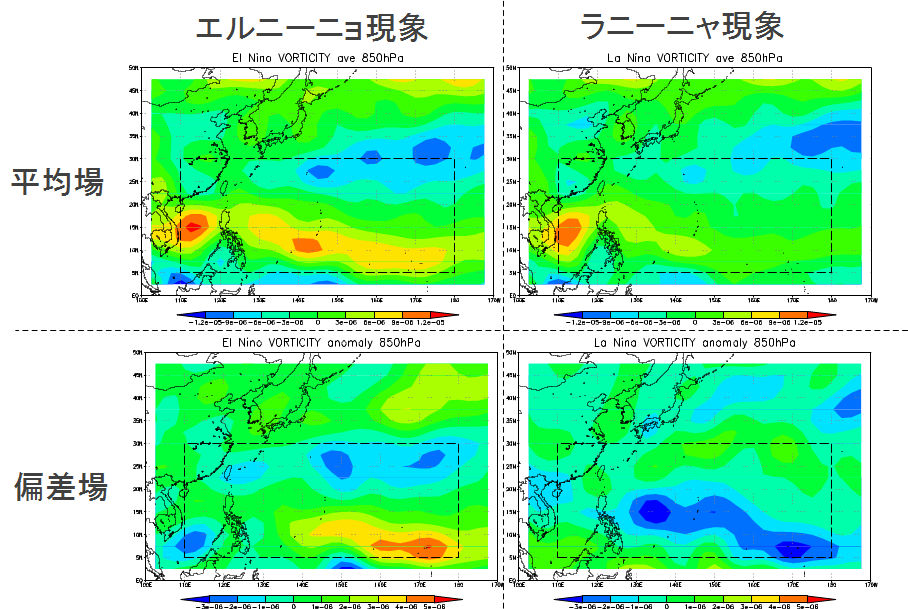

4.1 渦度(850hPa)

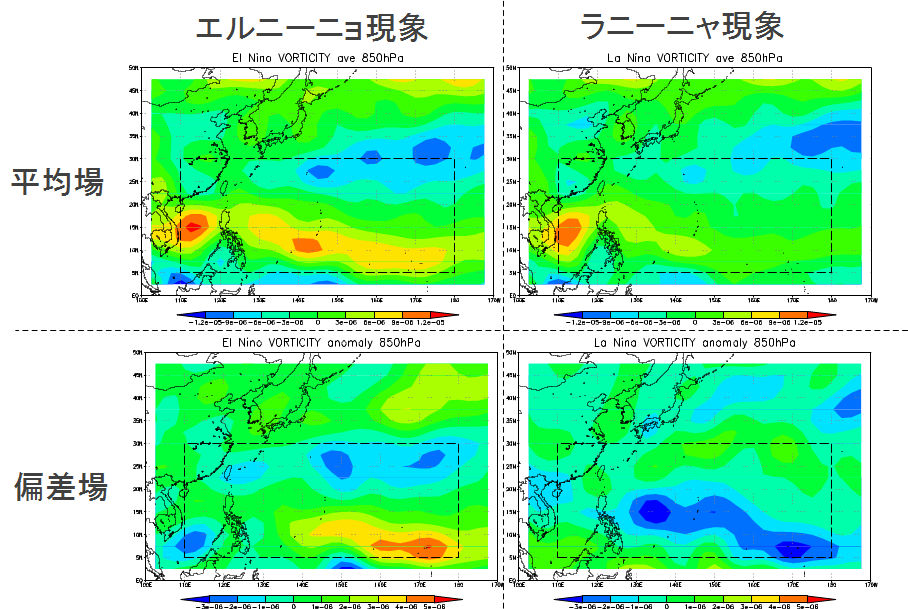

エルニーニョ・ラニーニャ現象発生時の渦度の平均場と偏差場は以下のようになっている(図4.2)。

図4.2:エルニーニョ・ラニーニャ現象発生時の渦度の平均場と偏差場

平均場において、フィリピン東沖から経度180度の領域にかけて、ラニーニャ現象発生時には確認できなかった正の渦度の極大域がエルニーニョ現象発生時の図では見ることができる。また、偏差場においても、同様に正の偏差の大きい領域がラニーニャ現象発生時に比べ、広く分布しているのが確認できる。渦度は正に大きいほど、大きく強い台風が発生しやすいことが確認できているため、エルニーニョ現象の時、大きく強い台風が発生しやすい条件となっているのがわかる。

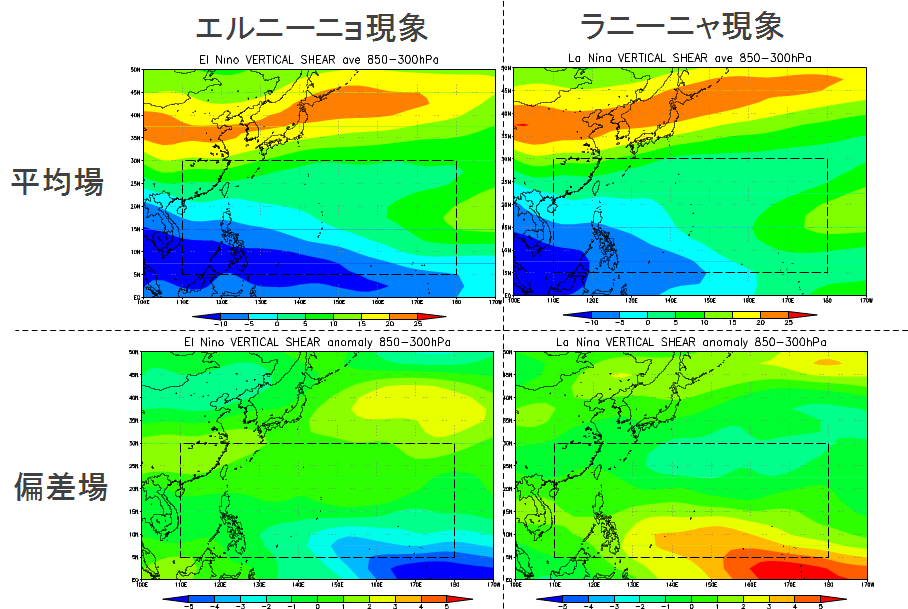

4.2 鉛直シア(300-850hPa)

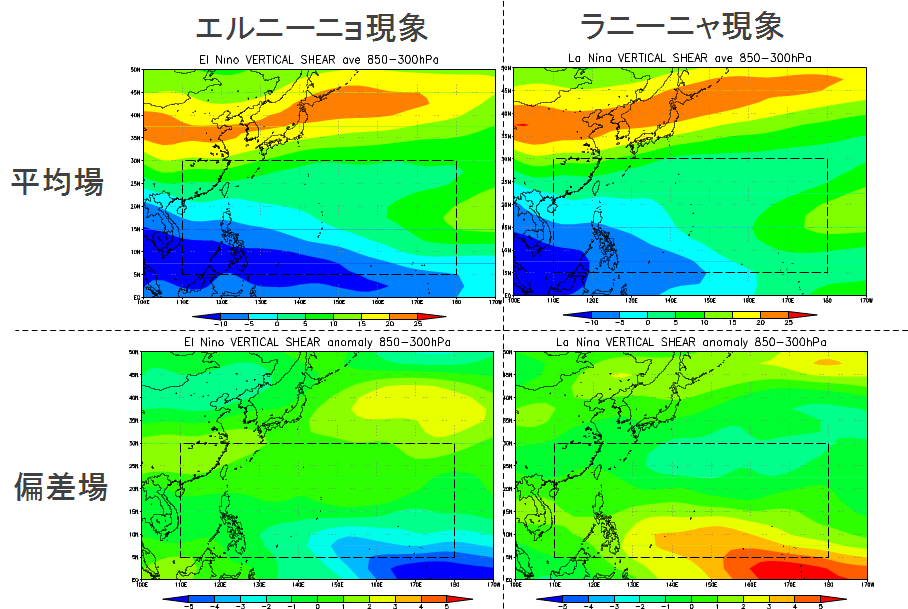

エルニーニョ・ラニーニャ現象発生時の渦度の平均場と偏差場は以下のようになっている(図4.3)。

図4.3:エルニーニョ・ラニーニャ現象発生時の鉛直シアの平均場と偏差場

図4.3を比べるとエルニーニョ現象発生時とラニーニャ現発生時の鉛直シアが-10m/s以下の領域が大きく異なっているのがわかる。エルニーニョ現象発生時はフィリピンの西沖から東沖まで広く鉛直シアのマイナス域が分布している。また、偏差場を見ても、エルニーニョ現象発生時、破線領域内下部で負の偏差になっているのが確認できる。鉛直シアは小さいほど、大きく強い台風が発生しやすいため、エルニーニョ現象発生時、大きく強い台風が発生・発達しやすい場となっていることがわかる。

4.3 台風の発生場所

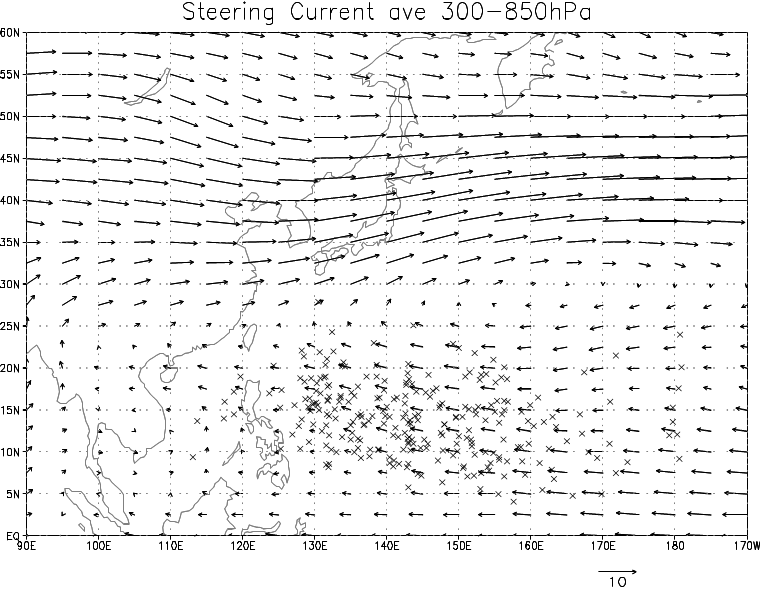

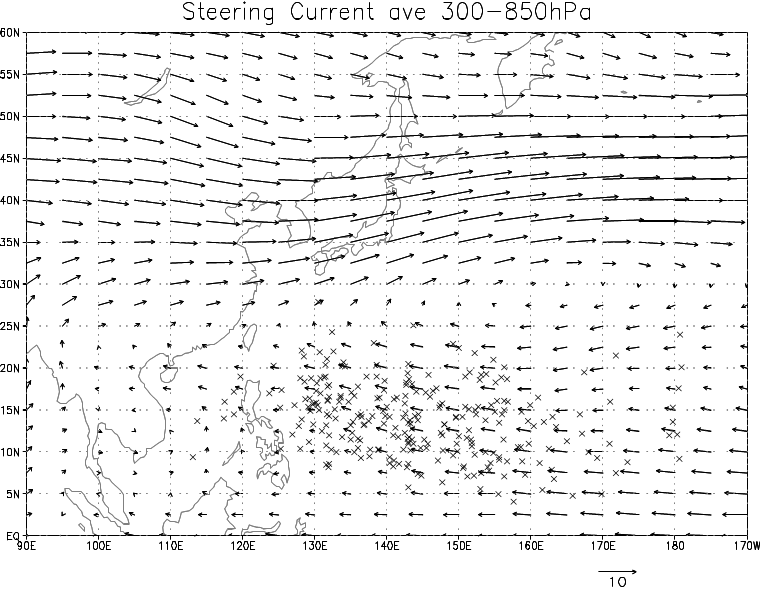

台風がどこで発生したかは非常に重要な要素である。台風はそのほとんどが熱帯海域で発生するが、台風の移動は、大規模な大気の流れ、ベータドリフト、そしていくつかの要因(上陸による影響、トロコイダル運動、藤原の効果)により左右される。大規模な流れとはすなわち太平洋高気圧の縁辺流や偏西風のことであり、太平洋高気圧の張り出し具合が、日本のどこに台風が接近、もしくは上陸するのかに密接に関連している。台風発生最盛期における300から850hPaの風速を平均した台風の指向流と強・大台風の発生地点を以下に示す(図4.4)。

図4.4:台風発生最盛期における台風の指向流

台風はこの流れに乗って進路をとっていく。そのため発生初期の台風は北西進する。台風は陸地に上陸してしまうと台風の発達に必要な海面からの潜熱の補給ができないため、衰弱する。そのため、北西進しても進路が陸地と重ならないような場所で発生した台風はそうでないものと比べ、寿命が長くなり、大きく強い台風に成長しやすい。エルニーニョ現象発生時は発生地点が東の方に移動するため、発達しやすいと言える。

5 結論

5.1 大きく強い台風の特徴

大きく強い台風の特徴としては以下の点が確認できた。

・9月に最も発生する

・全体の台風の3割が強・大台風

・寿命は6日以上のものが多く、最も長い

・主にグアムやサイパンがあるマリアナ諸島付近で発生する

・ほとんどの強・大台風が北上し、低緯度で消滅するものは少ない

5.2 大きく強い台風が発生しやすい特徴

大きく強い台風が発生しやすい条件として、以下の4つが決定できた。

・前提として、エルニーニョ現象が発生すること

そして、以下の3つの条件が揃うほど、大きく強い台風が発生する確率が上がると考えられる。

・鉛直シアが小さいこと

・正渦度場であること

・東経130度以西、北緯5度~25度の領域で発生すること

HPに使用したライン・背景等はこちらの素材サイトからお借りしました。

素材のデータベース

Web-Stylish!!

| | | | | | | | | | | | | | | | | |