気象研究室 吉岡大秋

目的

①2011年10月01日から2012年09月30日までの1年間(366日間)の気象データを用いて、横浜(横浜国立大学)の季節分けをすること。

②各季節の特徴を気象学的に検出し、それぞれの季節に名前をつけること。

観測概要

観測内容

本研究は、横浜国立大学教育人間科学部第二研究棟屋上に設置している、長期気象観測SORA-oシステムによる観測結果を利用した。 本システムは、2011年4月7日に運用を開始し、現在まで継続して観測が行われている。 観測結果、空の現況は、横浜国立大学教育人間科学部学校教育課程理科専攻筆保研究室ホームページにてリアルタイムで公開されている。

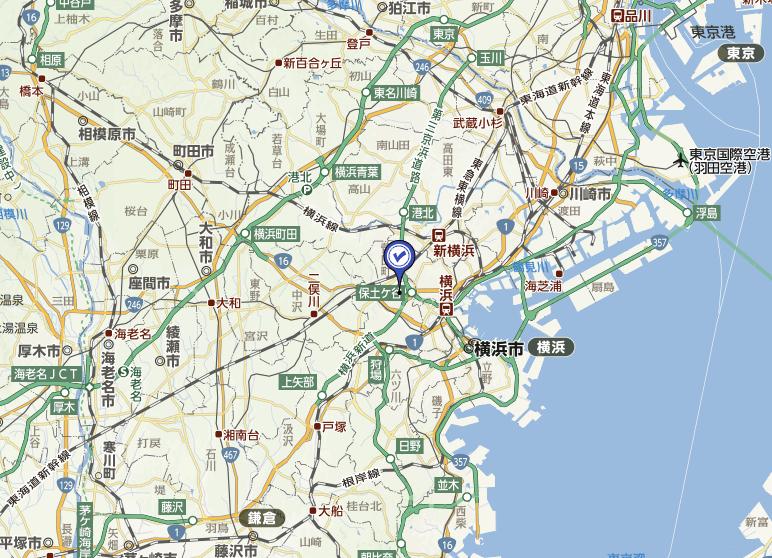

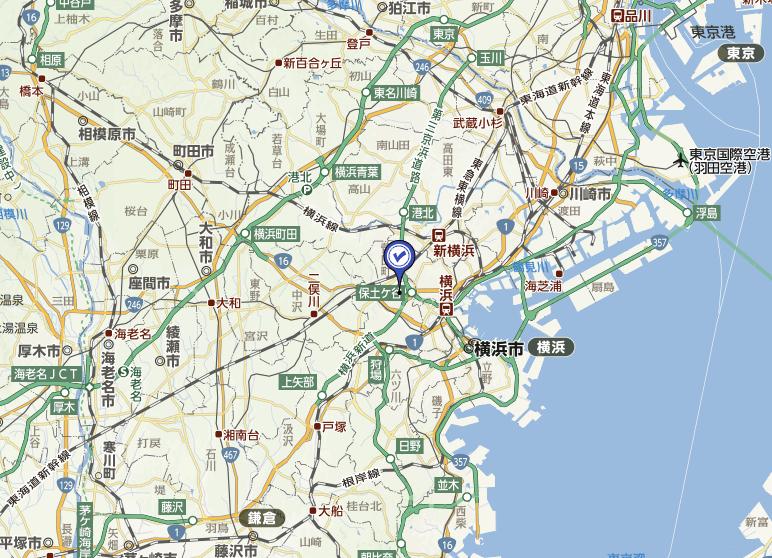

観測地点

場所:神奈川県横浜市保土ヶ谷区横浜国立大学教育人間科学部第二研究棟屋上

緯度・経度・高度:北緯35度28分22秒、東経139度35分25秒、海抜約80m

|

|---|

| 図1:観測地点 |

観測測器・長期気象観測SORA-oシステムについて

●風向・風速・温度・湿度・雨量・気圧・日射・空の現況を1分インターバルで観測する測器。

●2011年04月07日より観測開始。

|

|---|

| 図2:長期気象観測SORA-oシステム測器部分 |

観測結果

解析結果

本研究における季節の定義

①1つの季節は「10日間以上」継続するものとする。

②季節の区分けの最小単位は「1日」とする。

③季節毎に他と異なる気象現象の特徴があるものとする。

④1年間の季節の個数は、いくつであっても構わないものとする。

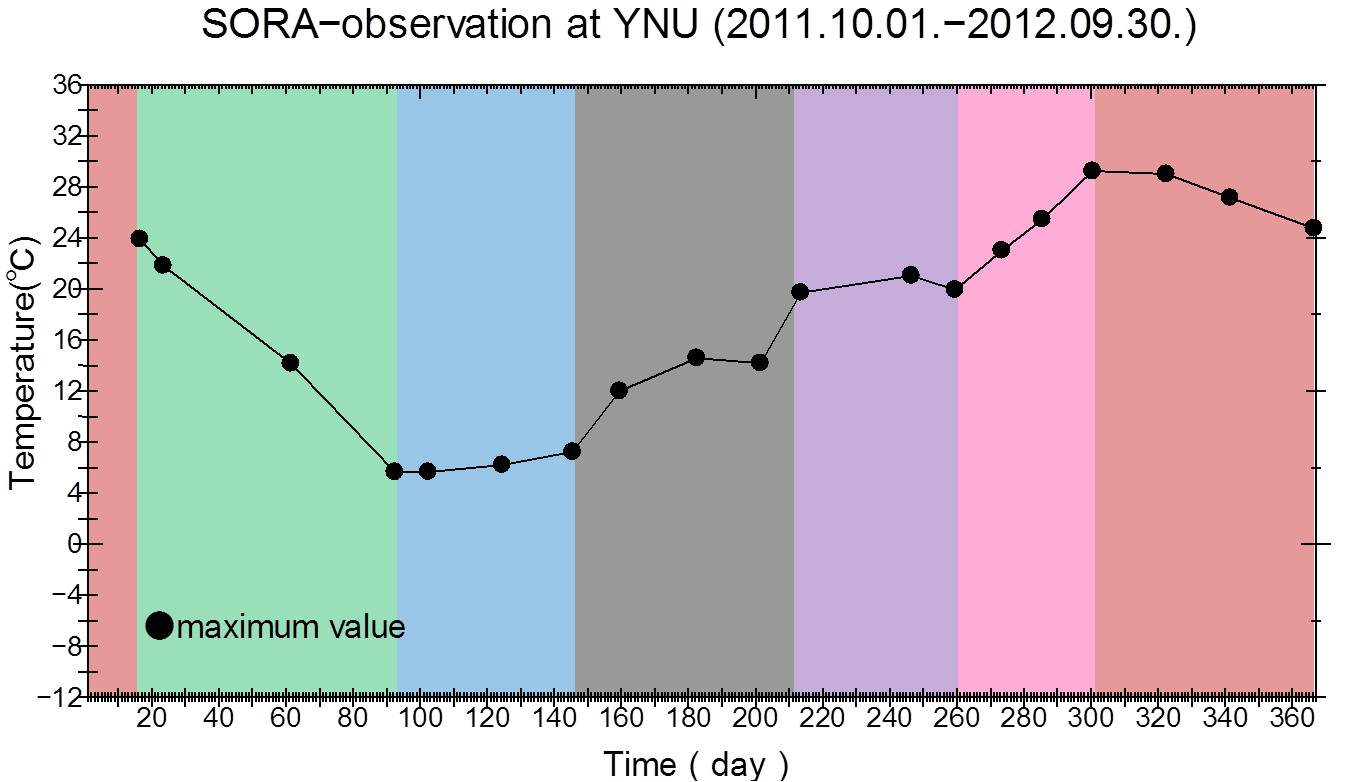

気温の極大値を用いた季節分け

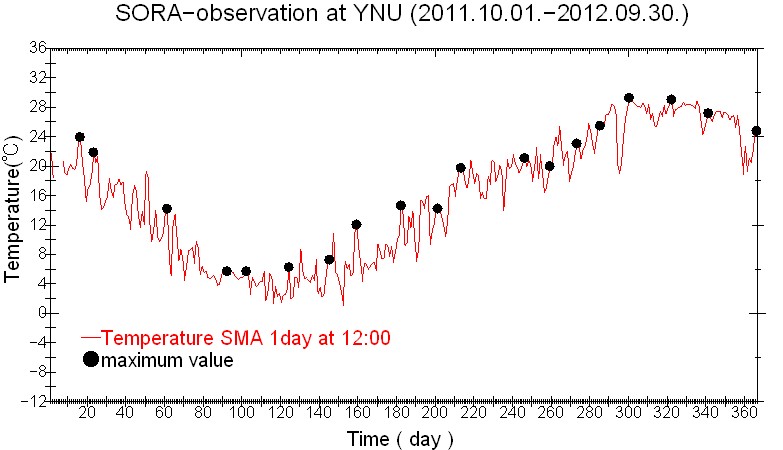

2011年10月01日から2012年09月30日までの1日間平均気温のグラフより気温の極大値を抽出し、極大値間の変化率によって季節分けを行った。気温の極大値の定義は以下の通りである。

①2日以上前から連続して気温が上がっている。

②次の日から1日以上気温が下がっている。

③前の極大値から10日以上間隔があいている。

下記のグラフのプロットした点が、抽出した極大値である。

|

|

|---|---|

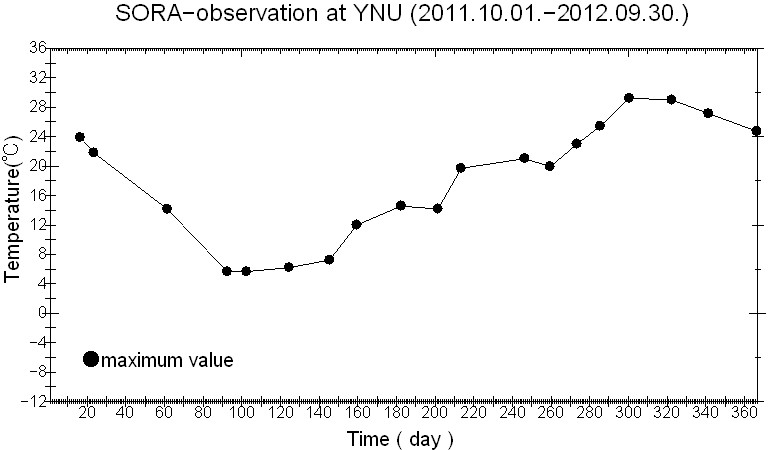

| 図11:2011年10月01日より2012年09月30日までの1日間平均気温のグラフと気温の極大値 | 図12:気温の極大値の2点間を直線で結んだグラフ |

気温の極大値の2点間を直線で結んだグラフ(図12)を基に、極大値の変化が類似している期間を一つの季節として、以下の6つに分けることができた。

季節毎の気温の特徴

季節毎の風(風速・風向)の特徴

まとめ

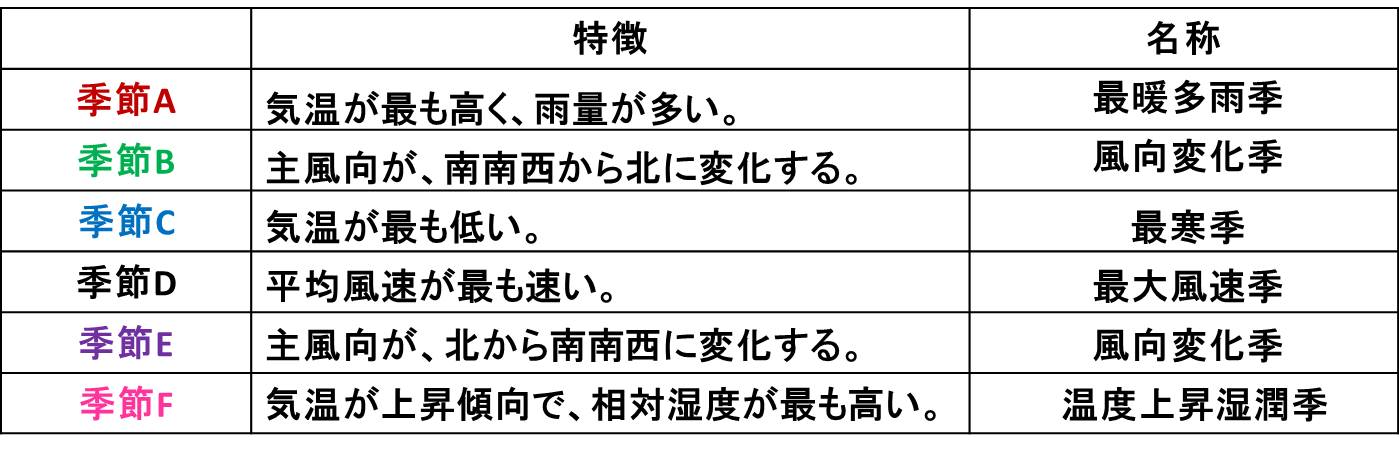

気象要素の特徴に基づく季節の命名

ここまでで紹介した、季節毎の気温・風(風向・風速)の特徴と相対湿度・雨量の特徴を合わせてまとめた。

また、その特徴を踏まえ付けた季節名とともに、以下の表にまとめた。

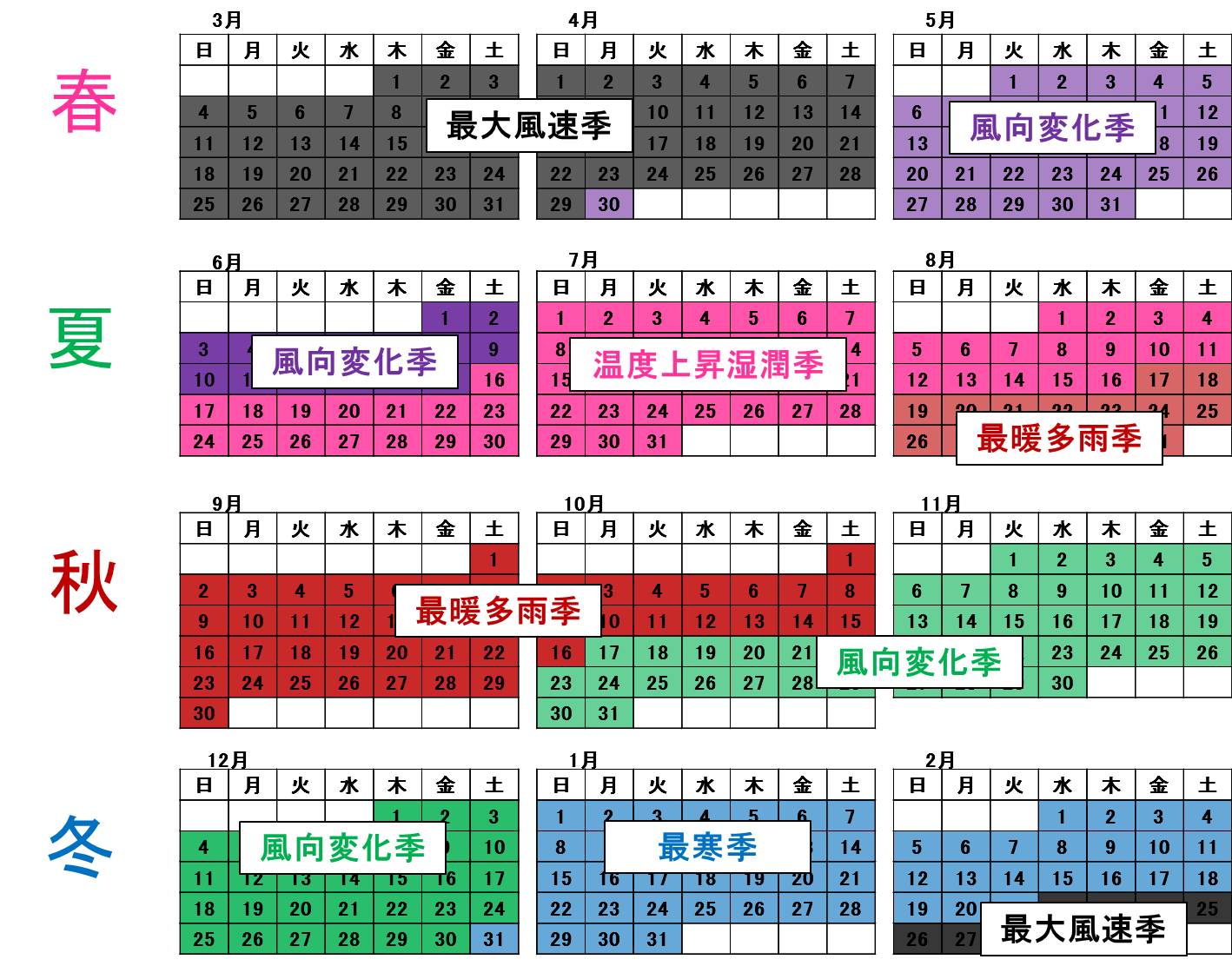

本研究において、横浜(横浜国立大学)における季節は、最暖多雨季・風向変化季(南南西→北)・最寒季・最大風速季・風向変化季(北→南南西)・温度上昇湿潤季の6つだと定義した。

これら6つの季節を、実際に暦とどのように対応しているか、カレンダーを利用して確認した。

最暖多雨季

風向変化季(南南西→北)

最寒季

最大風速季

風向変化季(北→南南西)

温度上昇湿潤季

ホームページに使用した背景はこちらの素材サイトからお借りしました。

季節

季節B

季節C

季節D

季節E

季節F

季節A

極大値の変化

マイナス

ゼロ

プラス

ゼロ

プラス

ゼロ

図13:気温の極大値の2点間を直線で結んだグラフを季節ごとに色分けしたもの

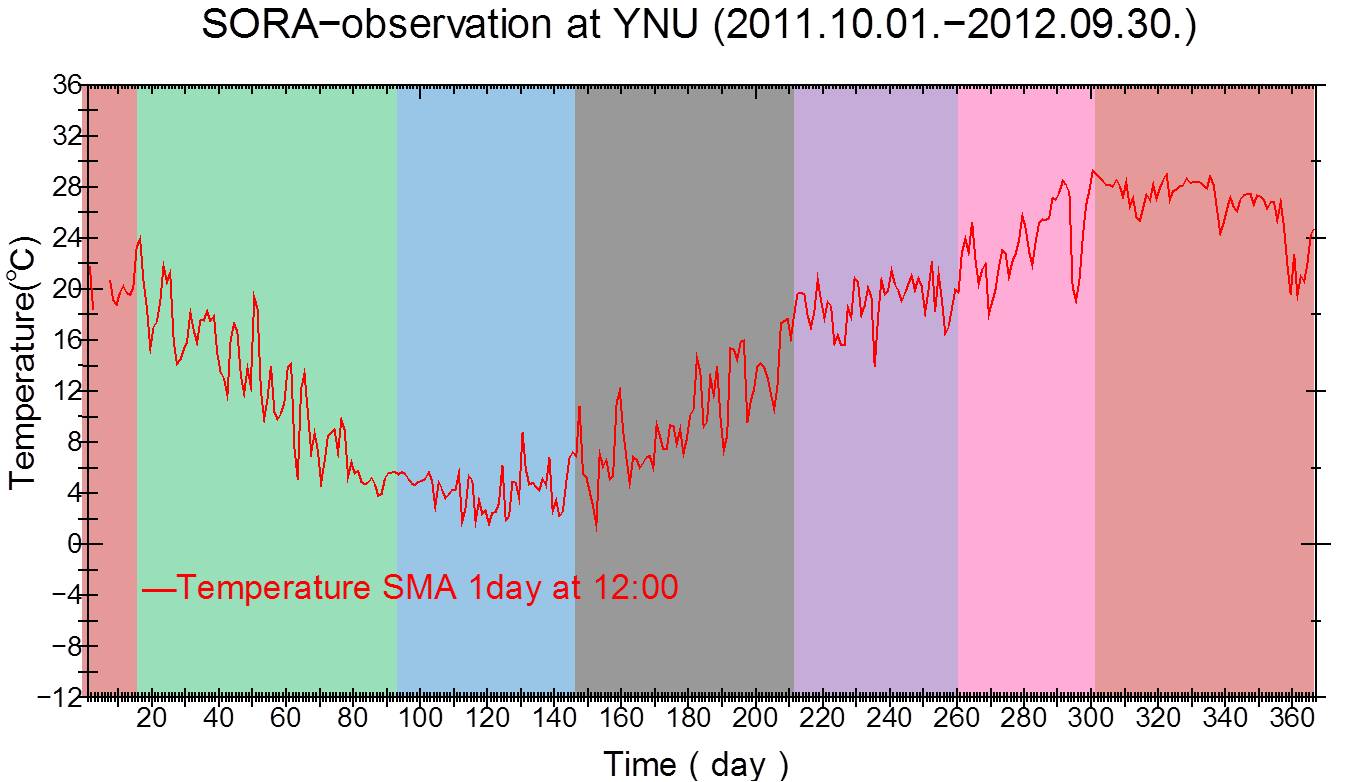

図14:2011年10月01日から2012年09月30日までの1日間平均気温のグラフ

季節

季節B

季節C

季節D

季節E

季節F

季節A

平均気温(℃)

11.9

4.5

10.2

18.9

24.9

24.9

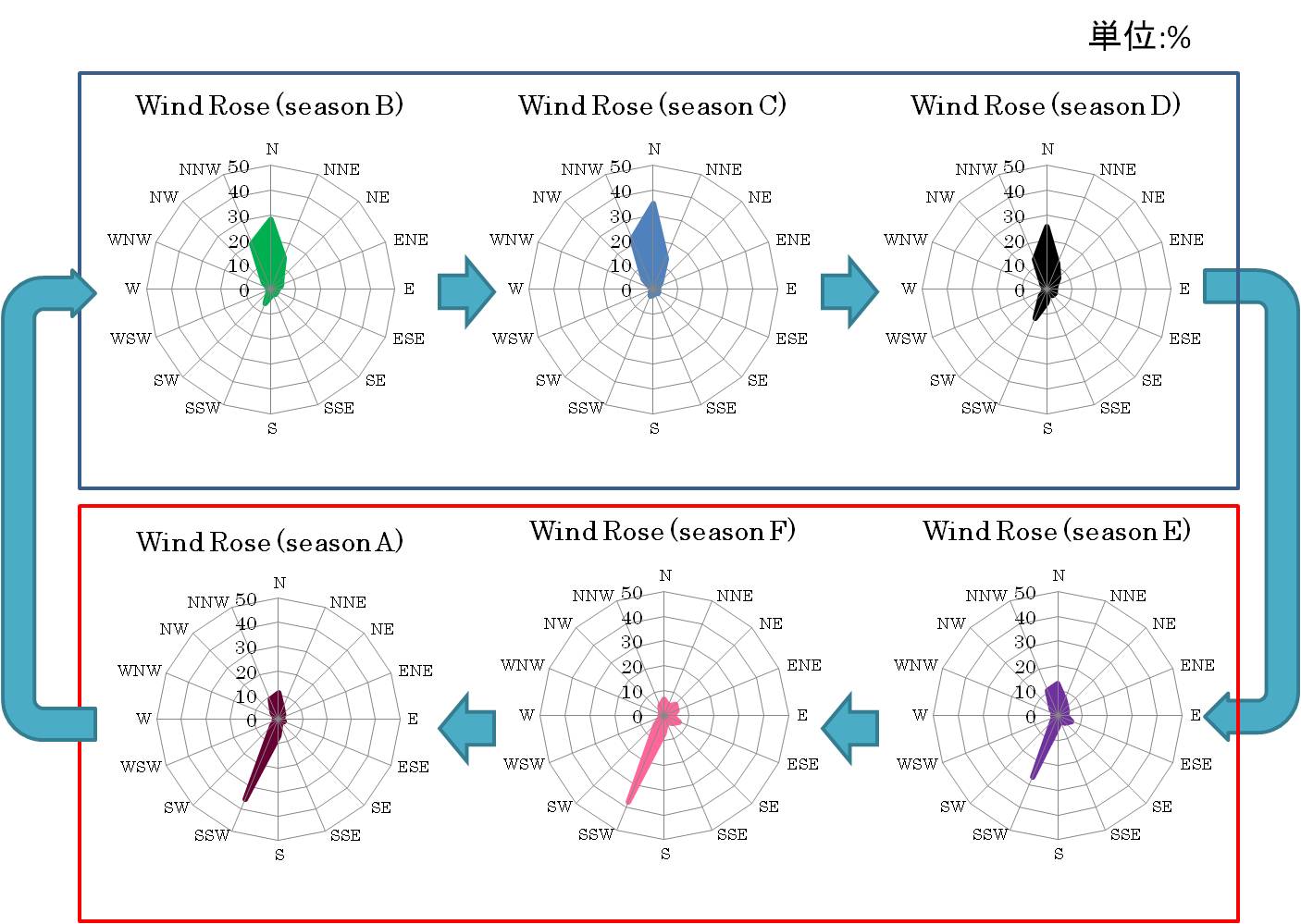

図15:2011年10月01日から2012年09月30日までの季節毎の風配図

季節

季節B

季節C

季節D

季節E

季節F

季節A

主風向

北

北

北

南南西

南南西

南南西

平均風速(m/s)

2.47

2.63

3.09

2.87

2.98

2.98

表1:季節毎の気象要素の特徴

図16:本研究での季節を暦の上に重ねたもの

期間:08月17日~10月16日

気象現象との対応:残暑の間は、晴れが続く傾向があるので、日照時間が長くなる。

残暑が過ぎた後は、大陸からの移動性高気圧や低気圧が交互に日本付近を通るため、3~4日程度の間隔で天気が周期的に変化する。

台風のシーズンとも重なるため、雨量も多くなる。

期間:10月17日~12月30日

気象現象との対応:冬至を挟んでいるため日照時間が短く、南中高度が低いため日射も弱い。

気温が低く、主風向が南南西から北に変化する季節である。

大陸から、日本海側で降雪をもたらした後の乾いた季節風であるため、雨量が少ない。

期間:12月31日~02月21日

気象現象との対応:冬至から春分に向かう時期であるので、日照時間が短く、南中高度が低いため日射も弱く、気温も低い。

風向変化季(南南西→北)より弱まるが、西高東低の冬型の気圧配置は続くため、引き続き乾いた北風が吹き込むため、相対湿度が低く、雨量も少ない。

期間:02月22日~04月29日

気象現象との対応:「春一番」に代表される、強い南風が吹き始める時期で、北風の割合が減り、南(南南西の)風の割合が増加する。

乾いた北風と、湿った南風がともに吹き込むため、相対湿度が上がったり下がったりするようになる。

期間:04月30日~06月15日

気象現象との対応:梅雨前線と、それに伴う低気圧が日本列島の南側付近に発生、および移動してくることがとても多いため、平均気圧が低くなる。

列島の南側に梅雨前線や低気圧があることから、主風向が北から、南南西に代わり、湿った空気が吹き込む。

そのため、降水も多くなり、相対湿度も、最大風速季と比べると高くなる。

期間:06月16日~08月16日

気象現象との対応:風向変化季(北→南南西)に引き続き梅雨が続いているので、降水量が多い。

また、太平洋高気圧の勢力が強まり、梅雨が明けた後から、晴天が多くなり、日射が強くなり、日照時間が長くなる。

主風向は引き続き南南西であるため、湿った空気が入りやすく、相対湿度が高く推移する。

*リンクは、別窓で表示されます。

blue-green…背景