|

|

| 図1:レインゴーランド | 図2:レインゴーランド内のカップ(計8個) |

|

|

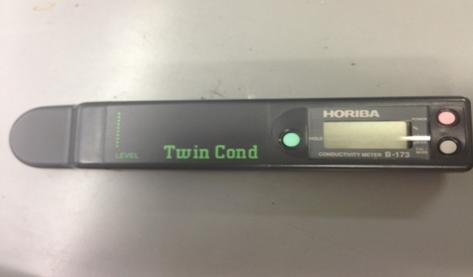

| 図3:pHメーター | 図4:電気伝導度計 |

筆保研究室では、横浜国立大学第2研究棟屋上で降水をサンプリングしてきた。本研究は、サンプリング数1092カップという膨大なデータをもとに、多数の項目について解析をした。本研究の目的は、横浜国立大学第2研究棟屋上で観測してきた雨の性質を調べ、主に「横浜の雨は汚いのか」「酸性雨なのか」「水の起源は違うのか」また「これらに季節性があるのか」を明らかにすることである。

雨の採取には、レインゴーランドを使用した。(図1)(図2)

採取した雨の酸性度はpHメーター(図3)、雨の電気伝導度は電気伝導度計(図4)を用いて測定した。

また同位体については、熊本大学に測定を依頼した。

研究対象期間:2011年の4月19日~2013年9月25日

レインゴーランド設置場所:横浜国立大学教育人間科学部第2研究棟の屋上

酸性雨のデータ期間内の総平均pHの値は5.91と、酸性雨の基準値であるpH5.6を上回る値であり、平均としては酸性雨ではなかった。

また、「降り始めの雨ほどpHが高い」という傾向がみられた。

このような横浜国立大学の雨特有の特徴だけではなく、「降り始めの雨の電気伝導度は高い」「降水日間隔のあいた日のpHは低い」という傾向、「暖かい時期に電気伝導度が高い」という季節性も明らかにした。

さらに安定降水同位体のδD、δ18O、そして雨の起源によって値が変化がするといわれているd-excessの値を得ることが出来た。

今回、横浜国立大学付近の風向を明らかにしたところ、寒い時期はおおよそ冬場の日本海側からの風が運んできた雨であり、暖かい時期はおおよそ夏場の太平洋側から吹く風が運んできた雨だということが予想できた。それに加え、横浜国立大学のd-excessの値も先行研究で述べられている「d-excessの値が小さいときの降水は夏場の太平洋の湿った気団によるもので、大きいときの降水は冬場の日本海で急激に水分を蓄えてやってくるもの」に一致した。このことから、雨の起源の違いも横浜国立大学に雨の性質に影響を与えているということが確認できた。

考察① 一般的に降り始めほど低いといわれるpHが、横浜国立大学の雨に関しては「降り始めの雨ほどpHが高い」という傾向がみられた。この傾向の原因として考えられるのは、「アルカリ性の汚染物質の存在」であるとした。雨の汚染物質は、酸性のものが思い浮かぶが、それだけではなく実はアルカリ性のものも含まれているという発見であった。

アルカリ性の汚染物質の影響で、雨がアルカリ性に傾くメカニズムを以下の模式図に示した。

考察② 横浜国立大学の雨は「暖かい時期に電気伝導度が高い日が多い」という結果になった。この原因として考えられるのは、夏の対流の影響である。暖かい時期は下の図で示したように、夏の対流のため上昇気流が発生しやすい。そのため、空気中に多く物質がとどまっている、つまり汚れているのではないかと考えた。

夏の対流の影響で、電気伝導度が高くなるメカニズムを以下の模式図に示す。

【酸性雨】

・7.8月のpHは低い。

・降り始めほどpHは高い。

【電気伝導度】

・暖かい時期の電気伝導度は高い。

・降り始めほど電気伝導度が高い。

【同位体】

・安定同位体に顕著な季節変化はない。

・d-excessでは季節変化がある。

-10-5月はd-excessが高い。(北風の季節)

-6-8月はd-excess低い。(南風の季節)