超高解像度数値シミュレーションを用いた

横浜国立大学における局地気象現象の構造解析

*** はじめに ***

*** 研究背景 ***

先行研究(松下,2013)では横浜国立大学には「2つの海風」が「時間差で」流入していると仮説がたてられた。

| ○先行研究の課題: |

横浜国立大学の1地点での観測であるため、時間的・空間的に詳細なデータを得ることが難しく、海風の全体像をつかむことができなかった →高解像度データの必要性 |

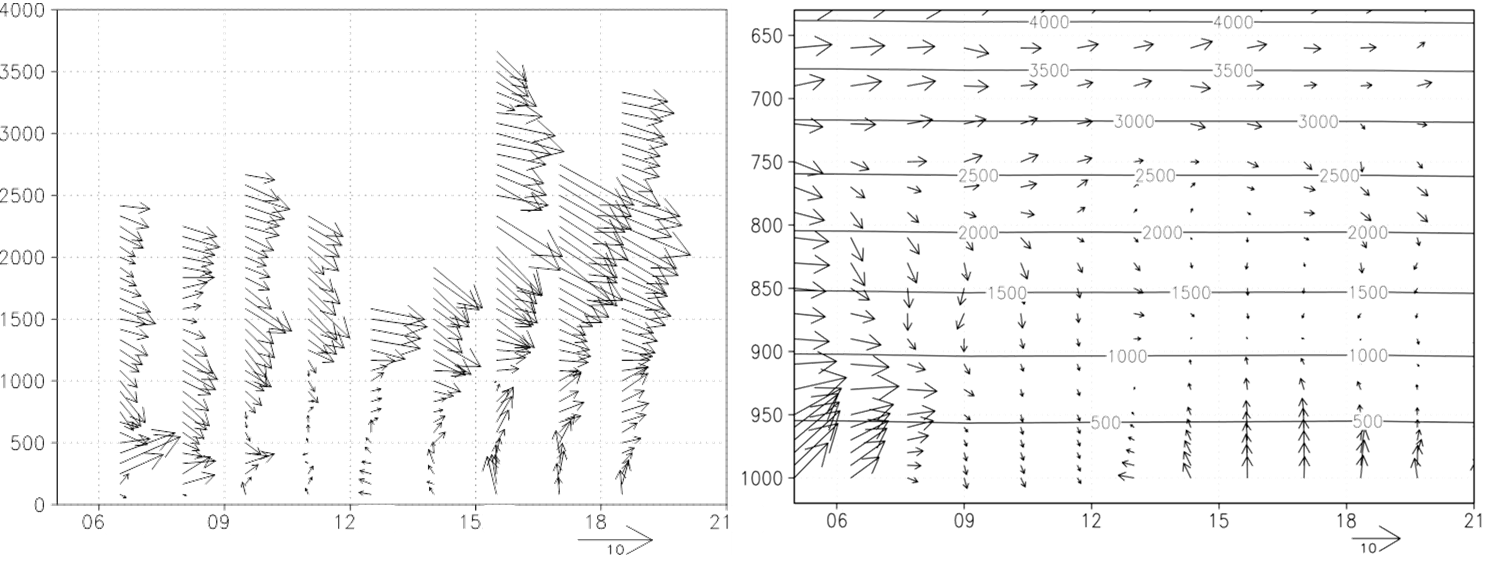

図1 先行研究で観測された「2つの海風」(2011年6月28日の観測(松下,2013))

*** 研究目的 ***

先行研究にはデータの詳細さという課題があったが、広範囲にわたって観測を行なうことで高解像度なデータを得るという方法をとることは現実には難しい。そこで、本研究では海風の詳細なシミュレーションを行なうことで、観測では得られないような詳細なデータを用いて観測された海風の事例解析を行なった。

*** 研究手法 ***

*** シミュレーション ***

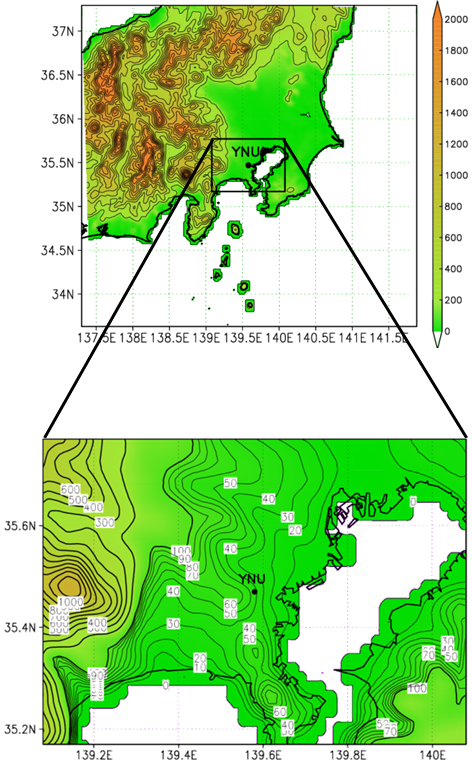

本研究では数値シミュレーションモデルMM5v3.7を用いて海風の再現を行った。シミュレーションの設定を以下の表に示す。対象としたのは、先行研究でもっともよく海風が観測された2011年6月28日とした。

| 格子間隔 | :2km |

| 格子数 | :200×200 |

| 計算範囲 | :400km四方(図2) |

| σ面(鉛直面) | :24層 |

| 地形データ | :2分データ(3.70km間隔) |

| 計算期間 | :2011/6/23 00UTC ~ 29 00UTC |

図2 シミュレーション範囲

*** 結果 ***

*** 結果① ***

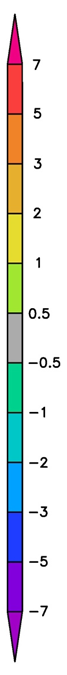

シミュレーションによって得られた結果と観測によって得られた結果を比較すると、図3のような結果となった。

図3 横浜国立大学(東経139.58度,北緯35.46度)における風ベクトル[m/s]の鉛直分布

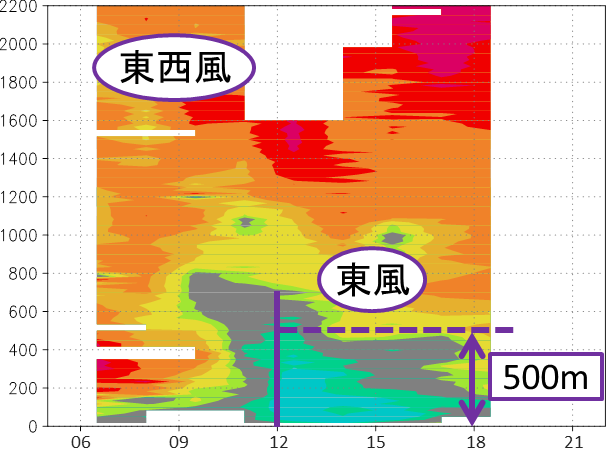

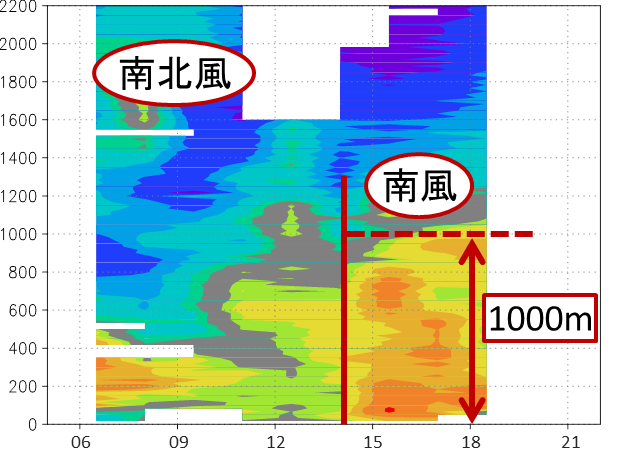

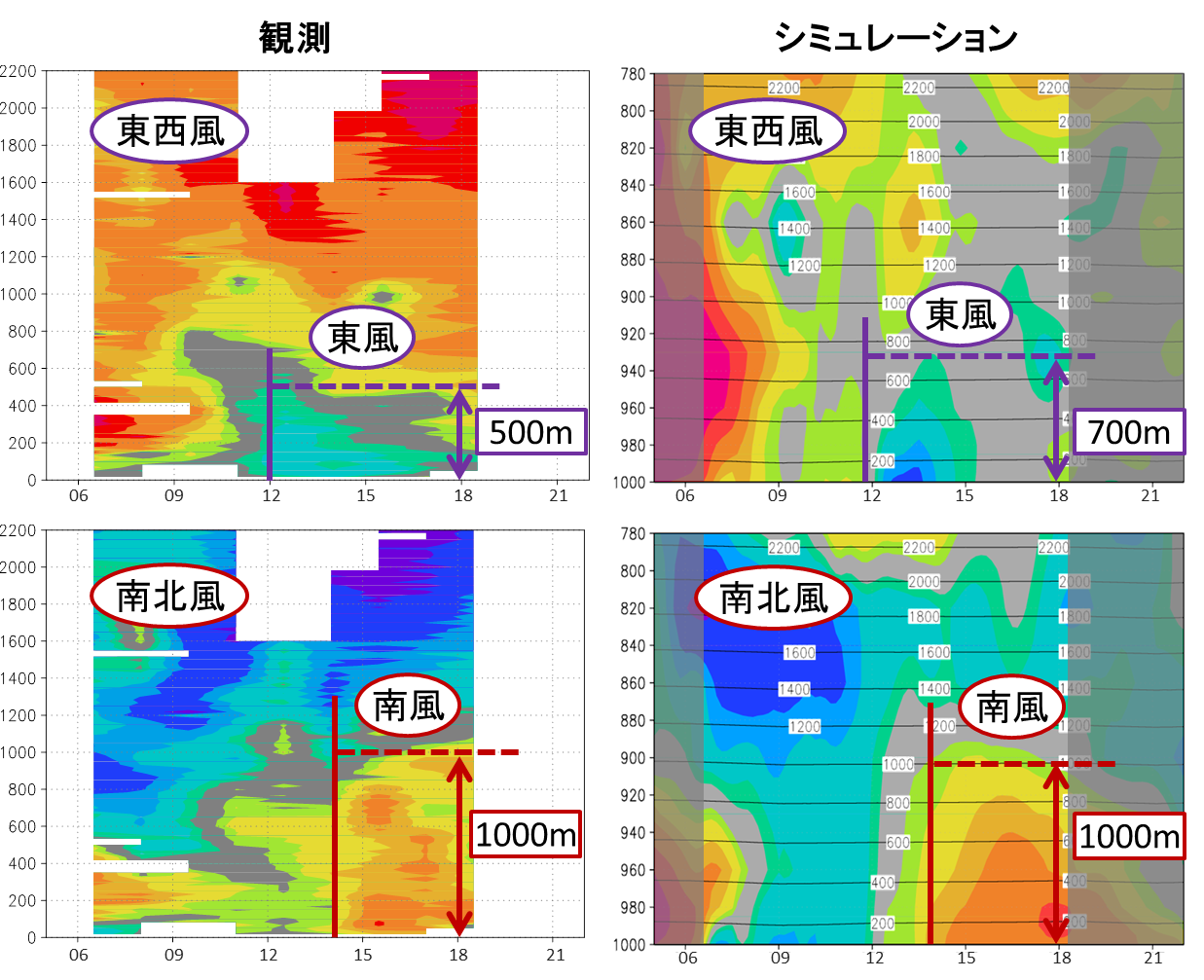

図3のベクトルを図1のように東西風成分と南北風成分に分解した結果が図4である。

図4 横浜国立大学(東経139.58度,北緯35.46度)における風成分[m/s]の鉛直分布

*** 結果② ***

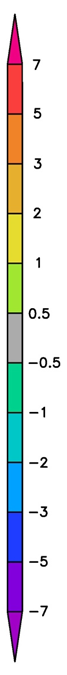

地上10m風ベクトル[m/s]と地上2m温度[℃]分布図(図5)から、それぞれの海風が横浜国立大学に海風が到達する時間をみてみると、東京湾からの海風(以後、海風A)が先に12時に到達し、相模湾からの海風(以後、海風B)が遅れて14時に到達することがわかった。またこのことは、先行研究の観測結果とよい一致を示している。

図5 地上10m風ベクトル[m/s]と地上2m温度[℃]分布

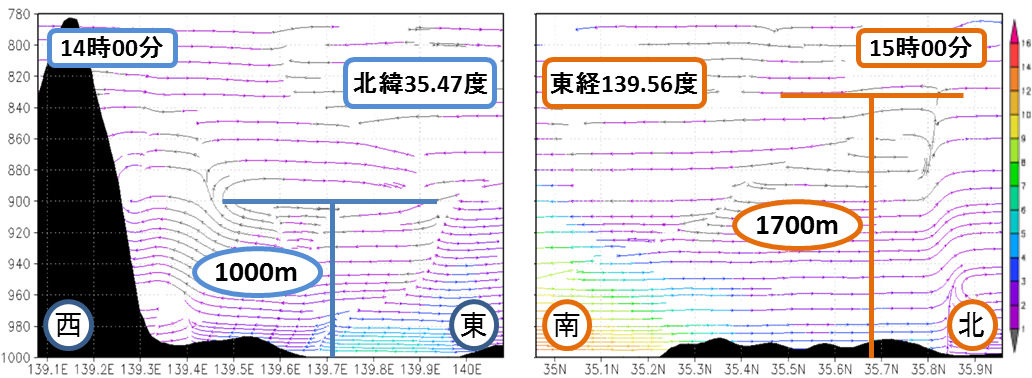

次に、各断面における水平風-鉛直風W流線と水平風風速分布[m/s](図6)みると、海風の最大の厚さはそれぞれ海風Aで14時に最大で1000m、海風Bで15時に最大で1700mとなり、海風Bの方が700m厚くなっている。

図6 各断面における水平風-鉛直風W流線と水平風風速分布

左:東西風U-W流線 右:南北風V-W流線

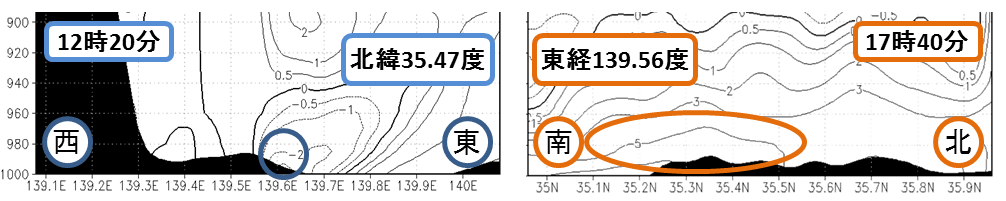

更に、各断面における水平風分布[m/s](図7)みると、それぞれの海風の最大の強さは、海風Aが12時20分に3m/s、海風Bが17時40分に5m/sであり、それぞれの強さには2m/sの差があった。

図7 各断面における水平風分布のシミュレーション結果

左:東西風U 右:南北風V

*** 考察 ***

*** 2つの海風の到達時刻差の考察 ***

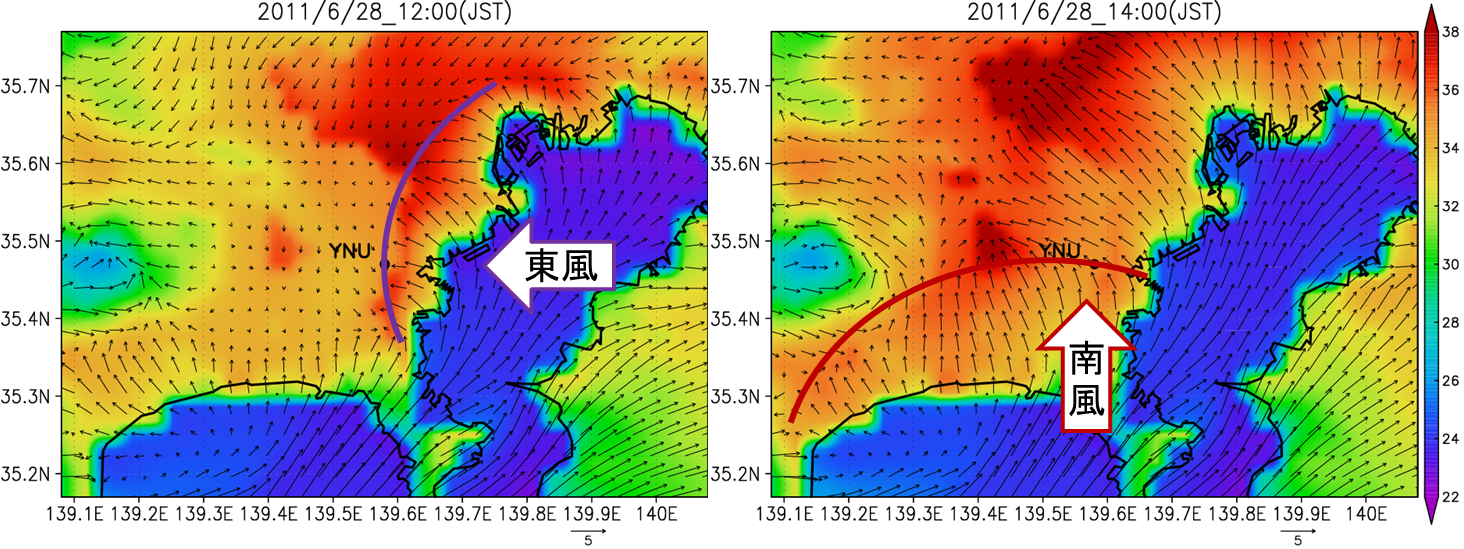

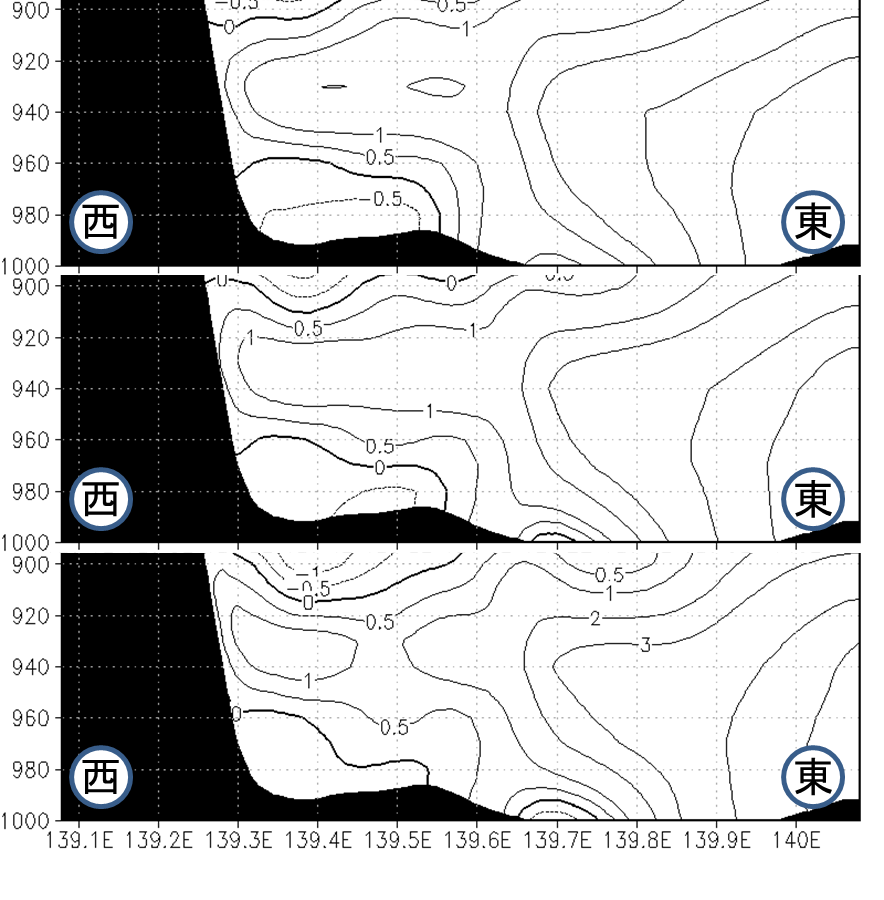

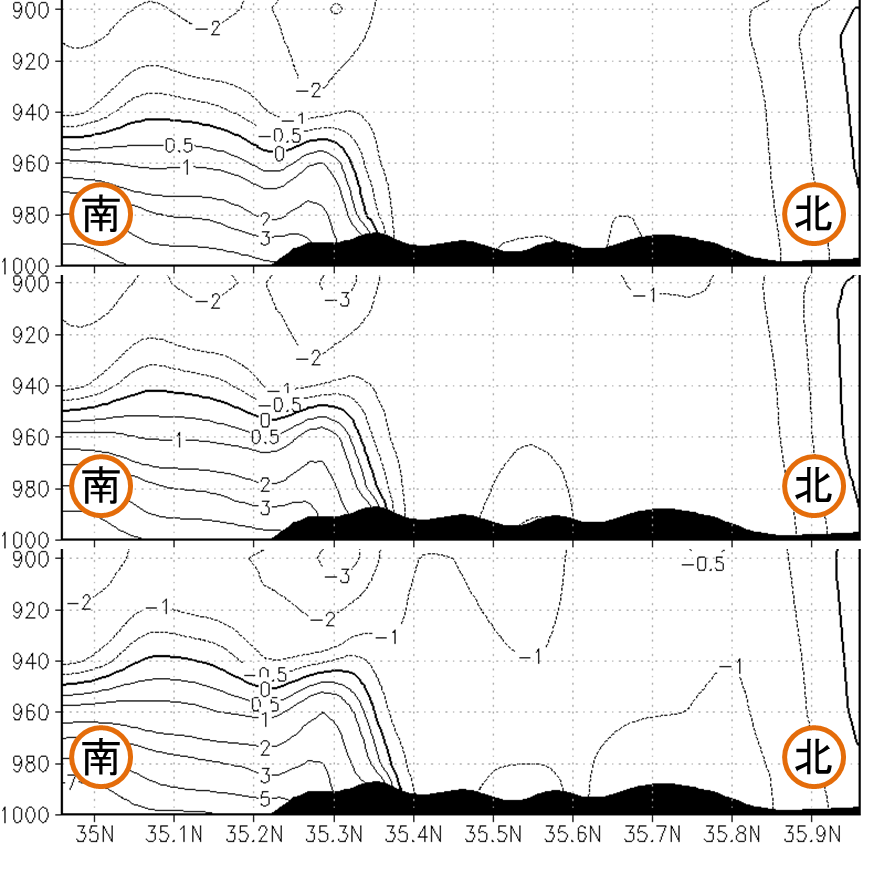

地上10m風ベクトルと地上2m温度分布のシミュレーション結果から、温度が上がり始める時間とその上がりやすさに地域差があることがわかった。 地上2m温度をみると、横浜国立大学より北の地域の方が南の地域と比べて温度が高くなっている。 さらに、温度が上がり始める時間も横浜国立大学北の地域の方が南の地域と比べて早かった。 また地上10m風を見てみると、低温域から高温域に向かって吹いている様子が見られる。 このことから東京湾により近い横浜国立大学北方の地域の方が、相模湾により近い南方の地域と比べて、 地上2m温度が上がり始める時間が早く、さらに同じ時間の温度も高いため、温度傾度が大きくなるのが早く、 海風が発生する時間が東京湾からの海風Aの方が相模湾からの海風Bより早くなったと考えられる。 図7と図8はそれぞれ海風Aと海風Bの発生時刻における東西風成分Uと南北風成分Vの分布図である。 海風Aは9時20分に発生しているが、海風Bでは2時間20分後の11時40分に発生している。

図8 北緯35.47における風の東西風成分U[m/s] (縦軸:高度[hPa],横軸:経度)影は地形を表わす 上から09時00分-09時20分-09時40分 |

図9 東経139.56における風の南北風成分V[m/s] (縦軸:高度[hPa],横軸:緯度)影は地形を表わす 上から11時20分-11時40分-12時00分 |

*** 2つの海風の厚さ・強さの差の考察 ***

はじめに2つの海風A、Bそれぞれの厚さ(高度)を見てみる。図6から、海風Aの最大の厚さは1000mであり、海風Bでは1700mであった。 また、強さについては図7より海風Aの最大の強さは3m/sであり、海風Bでは5m/sであった。 両者には厚さで700m、強さで2m/sの差が出たが、これは両者を生み出す陸と海の規模の差によるものと考えられる。 まず、東京湾と相模湾で海面温度に大きな差は無いため温度傾度が原因であると言うことはできない。 次に海岸線から陸地までの奥行きを見ると、海風Aでは高度1000m級の丹沢山地に阻まれて東経139.3度以西に流れ込むことはできないが、 海風Bは関東平野をまたぐまで山脈に阻まれることは無い。 さらに、海風Aは閉じた湾である東京湾から吹く海風であるが、海風Bは開いた湾である相模湾から吹く海風であり、東京湾と比べると相模湾の方が規模が大きい。 海風を阻むものがないことと、開いた湾から吹くことが海風Bが海風Aよりも厚く強い海風である理由だと考えられる。

*** まとめ ***

本研究をまとめると、以下のようになる。|

① |

日射による地表面温度と地上温度の上がりやすさに地域差があるため、2つの海風はそれぞれ発生時刻が2時間20分異なり、観測される時間にはおよそ3時間の差が出る |

|

② |

海風AとBでは、それぞれを発生させる海と陸の規模の差によって、厚さでおよそ700m、強さで2m/sの差がでる |

今後の展望として、一つ目は、地表面データにより細かいデータを用いることである。本研究のシミュレーションでは地表面データとしておよそ3.70km間隔の2分データを用いたが、

より細かい30秒データを用いてシミュレーションすることで、2つの海風のより細かな差が見えてくるかもしれない。

二つ目に、今回は感度実験を海面温度データのみに行ったが、

土地利用や高度のデータに変化を与え、両海風に横浜の土地利用形態や地形がどのように影響を与えているかを調べたい。

さらに三つ目に、本研究で行なったシミュレーションでは

4次元データ同化などのMM5のオプションをあまり用いなかった。さまざまなオプションを加えることでより精度の高い再現を行っていきたいと思う。

Photo by 写真素材 足成

Designed by CSS.Design Sample

Copyright © *** Fumiaki MORIYAMA 2014 ***. All Rights Reserved.