ALERA2-WRFアンサンブルダウンスケールを用いた台風発生環境場について

-PALAU2013プロジェクトで観測された台風4号の事例-

2015年3月

筆保研究室 吉岡大秋

目的

研究手法

観測結果

実験結果

考察1

考察2

考察3

まとめ

謝辞

目的

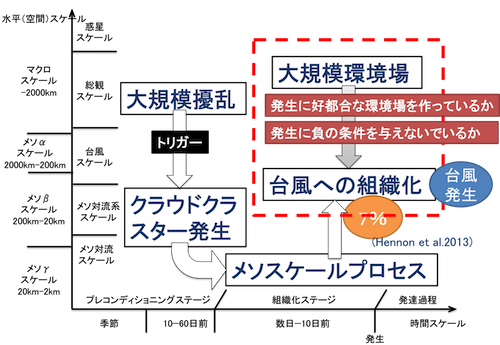

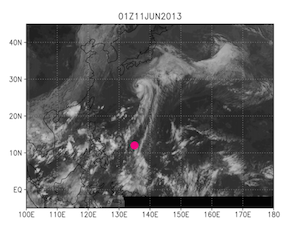

台風発生には、その初期擾乱の周りの大規模環境場が、初期擾乱にどのような影響を与えるかが重要であると考えられる。先行研究でまとめられている台風発生プロセスの概念図を図1-1に示した。

|

|---|

| 図1-1:台風の発生プロセスの概念図(筆保 2013) |

近年の研究報告で、すべてのクラウドクラスター(初期擾乱)のうち7%が台風に発達するとされている(Hennon et al. 2013)。その7%は、初期擾乱の周りの大規模環境場が初期擾乱の発達に好都合な条件を与えている、もしくは不都合な条件を与えていないと考えられ、本研究ではこの関係に注目する。

本研究では、台風発生期に焦点を当て、後に台風に発達する初期擾乱(PALAU2013プロジェクトで観測された2013年台風4号)を対象とし、ALERA2-WRFアンサンブルダウンスケール実験を用いて

1.どのような環境場で台風が発生し、どのような環境場で台風が発生しないのかを統計的に相違点を検出し、台風発生に関する新たな知見を得ること

2.台風発生と初期値の関係性を見出すこと

を目的とする。

研究手法

観測プロジェクトPALAU2013

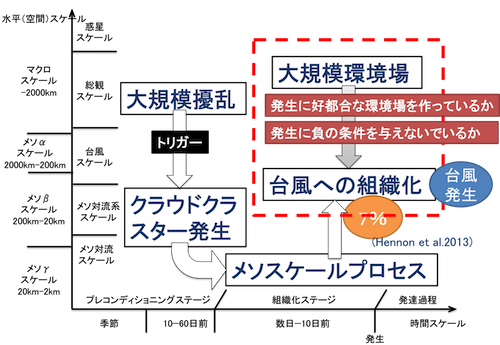

2013年夏、観測プロジェクトPacific Area Long-term Atmospheric observation for Understanding climate change 2013(PALAU2013プロジェクト)が実施された。本観測プロジェクトには、海洋研究開発機構(JAMSTEC)、名古屋大学、琉球大学、横浜国立大学が参加した。本研究では主に、本プロジェクトの一環として実施されたJAMSTECの海洋地球研究船「みらい」MR13-03研究航海で得られた観測結果を利用した。本研究航海は、JAMSTEC、名古屋大学、横浜国立大学が乗船参加した。観測風景を図2-1、本研究航海の航海航路を図2-2にそれぞれ示した。

|

|

|---|---|

|

|

|

| 図2-1:PALAU2013、みらいMR13-03航海観測風景 | |

|

|

|---|---|

| 図2-2:PALAU2013、みらいMR13-03航海航路 | |

定点観測期間中(2013年6月13日から7月1日まで)に、2013年台風3号、4号、6号の初期擾乱であるクラウドクラスターが観測地点付近を通過した。本研究では、これらの初期擾乱のうちの1つである、2013年台風4号(LEEPI)を研究対象としている。

2013年台風4号概要

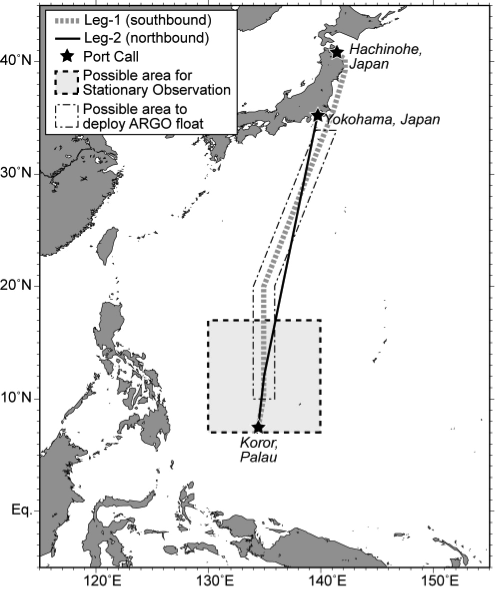

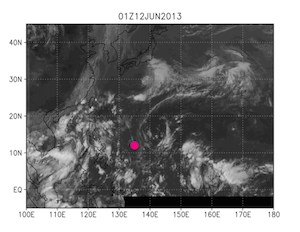

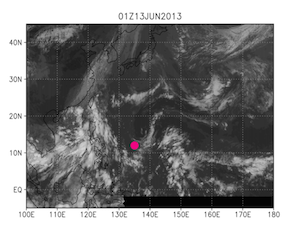

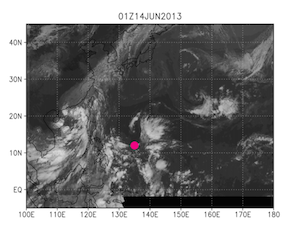

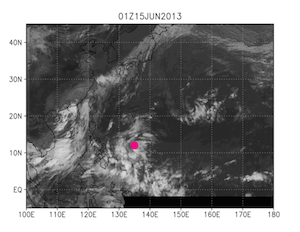

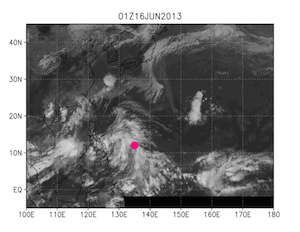

気象衛星で捉えた観測地点付近の雲の様子を図2-3に示した。

|

|

|

|

|

|

|

図2-3:2013年6月11日から16日の気象衛星赤外画像(NCEP/CPC 4km Global IR data setより作成)。丸でみらい観測地点を示す。 |

|

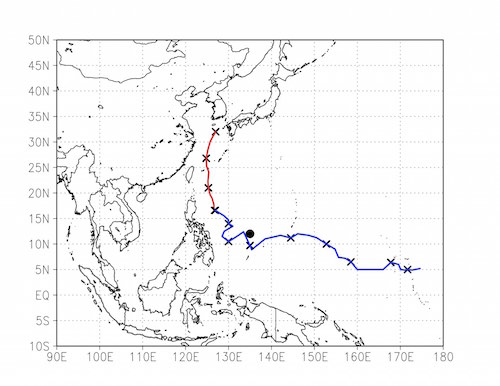

中央太平洋で発生したクラウドクラスター(初期擾乱)が徐々に近づき、15日から16日かけて観測地点付近を通過している様子が分かる。2013年台風4号のトラックを図2-4に示した。気象庁発表のベストトラックデータは、熱帯低気圧発生から消滅までの期間のトラックデータであるため、熱帯低気圧発生以前の初期擾乱を気象衛星赤外画像を用いて位置を同定しTBBトラックを作成し、2つのトラックを組み合わせた。その初期擾乱が、6月16日06UTCに熱帯低気圧に、18日00UTCに台風4号に発達し、21日00UTCに九州北西部の海上で温帯低気圧化した。最盛期の中心気圧は994hPa、最大風速は20m/sであった。

|

|---|

|

図2-4:2013年台風4号のトラック。赤線は18日以降の気象庁発表のベストトラック、青線は気象衛星赤外画像より同定した18日以前の台風4号のトラック。丸でみらい観測地点を示す。 |

ALERA2-WRFアンサンブルダウンスケール実験について

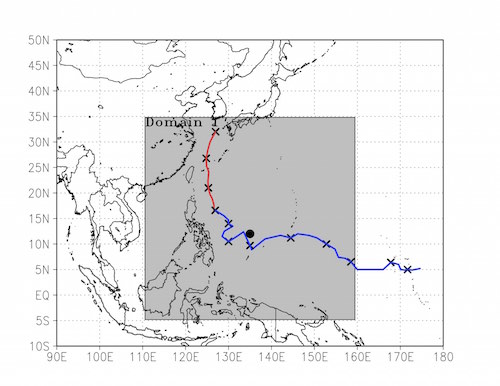

本研究では、再解析データALERA2のアンサンブルメンバー(メンバー数63)を初期値・境界値として、非静力学領域モデルWRFを用いたアンサンブルダウンスケール実験を実施した。さらに、計算初期時刻を6時間ごとにずらい17点設定し、合わせて1071ケースの実験を行った。これを「ALERA2-WRFアンサンブルダウンスケール実験(以下ダウンスケール実験)」とし、初期渦の発達と後の台風の発生予測実験を行った。本研究では、ALERA2の解析値ではなく、ダウンスケール実験結果がバラつきやすいと推測される6時間毎の予報値を利用した。ALERA2のデータセットについてを表2-1、WRFによるダウンスケール実験についてを表2-2および図2-5に示した。

| 表2-1:ALERA2のデータセット |

| 水平格子間隔 | 1.25度×1.25度 |

| 水平格子数 | 288×145 |

| 鉛直格子数 | 18層 |

| 時間分解能 | 6時間 |

| アンサンブルメンバー数 | 63 |

| データセット種類 | 解析値・6時間予報値 |

| 特記事項 | 各要素の63メンバーの平均値と、その不確実性を示す指標となるアンサンブルスプレッドが提供されている。 |

| 表2-2:WRFによるダウンスケール実験設定 |

| 計算領域 |

東経112度〜東経158度 南緯8度〜北緯35度 |

| 水平格子感覚 | 20km×20km |

| 水平格子数 | 220×220 |

| 鉛直格子数 | 40 |

| 計算開始時刻 | 6月13日00UTCから17日00UTCまで6時間毎に17点 |

| 計算終了時刻 | 2013年6月18日00UTC |

| 計算積分時間 | 1日間から5日間 |

|

積雲対流 パラメタリゼーション |

Kain-Fritch |

|

|

|---|---|

| 図2-5:ダウンスケール実験計算領域。計算領域をハッチで示す。赤線は18日以降の気象庁発表のベストトラック、青線は気象衛星赤外画像より同定した18日以前の台風4号のトラック。丸でみらい観測地点を示す。 | |

この手法を用いると、同じ計算開始時刻でも台風が発生するメンバーと発生しないメンバーに分かれたり、同じメンバーでも台風が発生する計算開始時刻と発生しない計算開始時刻に分かれたりする結果が得られた。これらの結果を、台風が発生したケースと台風が発生しなかったケースに分類し、ダウンスケール実験の結果や、その数値シミュレーションの初期値によって再現されている環境場の違いを統計的に検出していくことで、台風発生時の環境場の特徴を解析した。

観測結果

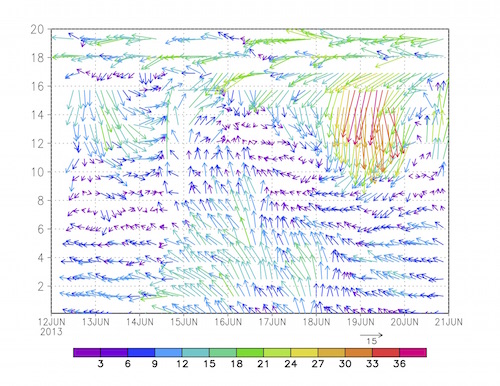

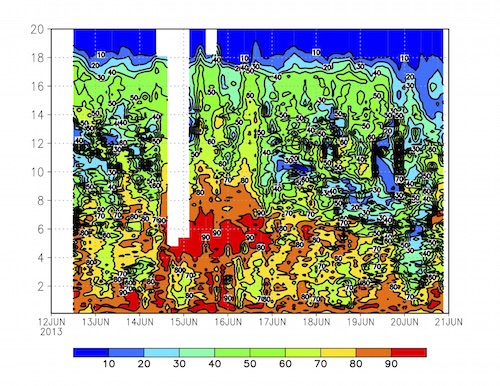

みらいラジオゾンデ観測結果を図3-1に示した。この観測結果は、3時間おきに実施されたラジオゾンデ観測によって得られたデータを使用している。

|

|

|---|---|

| 図3-1:PALAU2013で実施されたみらいでのラジオゾンデ観測結果。左が水平風(m/s)、右が相対湿度(%)。 | |

これらによるよ台風4号の初期擾乱が観測地点に最接近した15日から16日で高度5〜10km付近が高い相対湿度になっており、風速も強まっていることが分かる。また、風向変化も東経周りとなっており、この期間で初期擾乱が観測地点の西側を通過したことに対応している。

実験結果

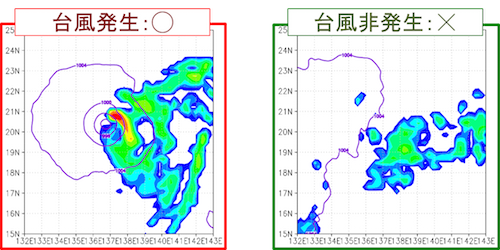

本研究では、初期値に存在している台風4号の初期擾乱がダウンスケール実験により2013年6月18日00UTC(気象庁発表の台風4号発生時刻)に台風に発達するかどうかに焦点を当てている。ダウンスケール実験の結果、18日00UTCにおいて、初期擾乱の一から半径100km以内の領域の最低海面気圧が1000hPaを下回っており、その一付近にまとまった正渦度域(3.5×10-5s-1)と雨域(3mm/h)を伴って存在しているものを「台風が発生したケース(以下発生ケース)」、海面気圧が1000hPaを下回っていないものや正渦度域を伴っていないものを「台風が発生しなかったケース(以下非発生ケース)」と定義した。発生ケースと非発生ケースの例を図4-1に示した。

|

|

|---|---|

| 図4-1:発生ケースと非発生ケースの例。コンターで海面気圧(hPa)、シェイドで時間雨量(mm/h)を示す。 | |

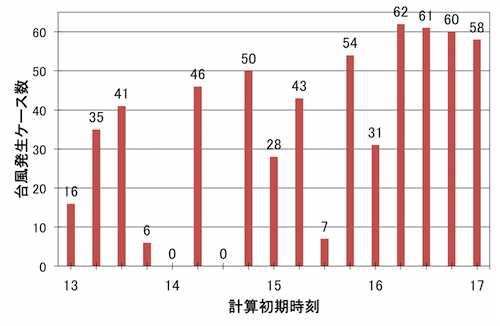

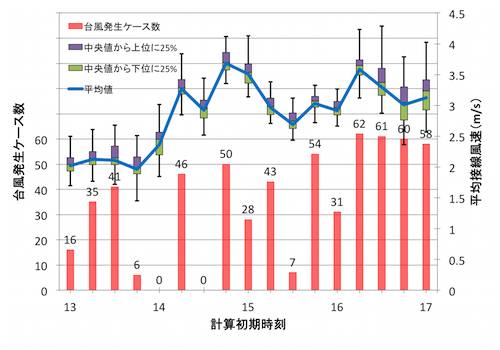

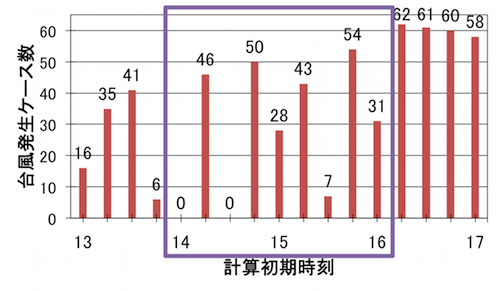

本研究では、ALERA2の予報値63メンバーに対し、それぞれ17点の計算初期時刻を設定し、合計1071ケースのダウンスケール実験を実施した。表4-1にダウンスケール実験結果を示した、図4-2に計算初期時刻毎の発生ケース数を示した。

| 表4-1:ALERA2-WRFアンサンブルダウンスケール実験結果 |

| 計算初期時刻 | 発生ケース数 | 非発生ケース数 | 発生割合(%) |

| 13日00UTC | 16 | 47 | 20.6 |

| 13日06UTC | 35 | 28 | 55.6 |

| 13日12UTC | 41 | 22 | 65.1 |

| 13日18UTC | 6 | 57 | 9.5 |

| 14日00UTC | 0 | 63 | 0 |

| 14日06UTC | 46 | 17 | 73.0 |

| 14日12UTC | 0 | 63 | 0 |

| 14日18UTC | 50 | 13 | 79.4 |

| 15日00UTC | 28 | 35 | 44.4 |

| 15日06UTC | 43 | 20 | 68.3 |

| 15日12UTC | 7 | 56 | 11.1 |

| 15日18UTC | 54 | 9 | 85.7 |

| 16日00UTC | 31 | 32 | 49.2 |

| 16日06UTC | 62 | 1 | 98.4 |

| 16日12UTC | 61 | 2 | 96.8 |

| 16日18UTC | 60 | 3 | 95.2 |

| 17日00UTC | 58 | 5 | 92,1 |

| 合計 | 598 | 473 | 55.8 |

|

|

|---|---|

| 図4-2:計算初期時刻毎の発生ケース数 | |

全1071ケースのうち、598ケース(55.8%)を発生ケース、473ケース(44.2%)を非発生ケースと分類できた。初期値に用いたメンバー、選択した計算初期時刻によって、初期値で存在している渦が、台風まで発達したものと、発達しなかったものに、およそ半分ずつに分かれたことになる。この結果から分かったことは以下の3点である。

1.2〜1日前以降は発生予測可能性が高まる。

2.発生ケースと非発生ケースが混在する計算初期時刻がある。

3.発生と非発生が交互に偏る期間がある。

この3点について、それぞれ考察を行った。

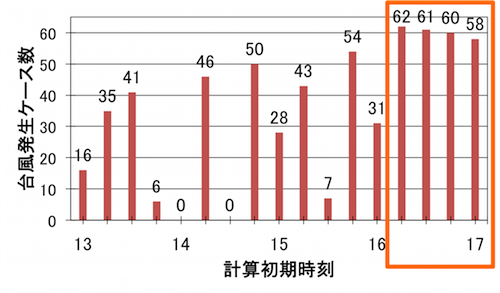

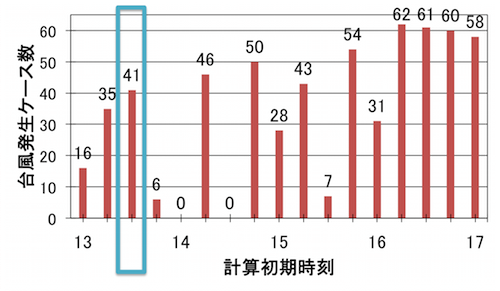

考察1:2〜1日前以降は発生予測可能性が高まる。

|

|

|---|---|

| 図4-3:計算初期時刻毎の発生ケース数 | |

16日06UTC以降を計算初期時刻に設定した場合、安定して90%以上のメンバーで台風が発生する結果が得られた。また、16日00UTCまでは、発生ケース数にバラつきがあるため、16日00UTCと06UTCの間に何か違いがあると考えた。そこで、初期値で再現されている台風4号の初期擾乱の強さを解析し、図4-4に示した。本研究では、渦の強さを渦の平均接戦不足と定義して算出した。

|

|

|---|---|

| 図4-4:計算初期時刻毎の初期擾乱の強さ(箱ひげ図)とその計算初期時刻に対する18日00UTCの台風発生ケース数(棒グラフ) | |

16日06UTC以降は、初期値の初期擾乱の平均接戦風速が安定して3.0m/sを超えており、初期擾乱が強いことが分かった。つまり、初期値の渦が強い状態からダウンスケール実験を行うと、台風発生予測可能性が高まることが分かった(相関係数0.58)。

考察2:発生ケースと非発生ケースが混在する計算初期時刻がある。

|

|

|---|---|

| 図4-5:計算初期時刻毎の発生ケース数 | |

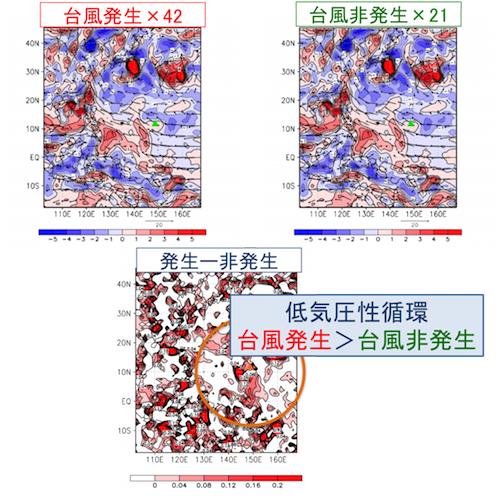

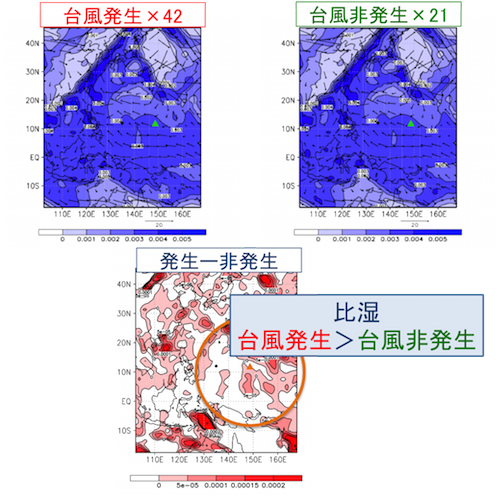

発生と非発生が混在している計算初期時刻があった。これは、初期値の大規模環境場の違いが影響しているのではないかと推測しました。本研究では、13日12UTCを例に、発生ケース(ケース数42)と非発生ケース(ケース数21)のコンポジット解析を行った。850hPa面渦度のコンポジットを図4-6、500hPa面の比湿のコンポジットを図4-7に示した。

|

|

|---|---|

| 図4-6:ALERA2の予報値コンポジット解析結果(6月13日12UTC)。左上が発生ケース、右上が非発生ケース、下が発生ケースから非発生ケースの差。三角で初期擾乱の位置、丸でみらい観測地点、シェイドで850hPa面渦度(10-5s-1)、ベクトルで850hPa面水平風(m/s)を示す。 | |

発生ケース、非発生ケースを比較すると水平風や低気圧性循環の分布に大きな違いは見られない。しかし、差を取ると、発生ケースのほうが非発生ケースよりも初期擾乱付近で低気圧性循環が強いことが分かった。

|

|

|---|---|

| 図4-7:ALERA2の予報値コンポジット解析結果(6月13日12UTC)。左上が発生ケース、右上が非発生ケース、下が発生ケースから非発生ケースの差。三角で初期擾乱の位置、丸でみらい観測地点、シェイドで500hPa面比湿(kg/kg)、ベクトルで850hPa面水平風(m/s)を示す。 | |

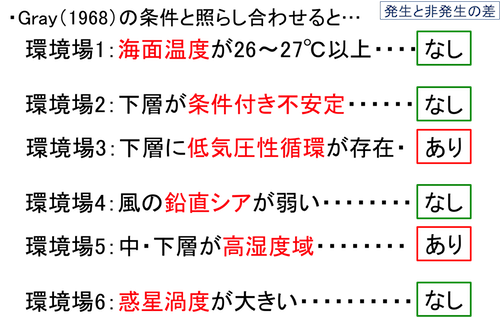

低気圧性循環同様、発生ケース、非発生ケースを比較すると水蒸気の分布に大きな違いは見られない。しかし、差を取ると、発生ケースのほうが非発生ケースよりも初期擾乱付近で水蒸気量が多いことが分かった。Gray(1968)で提案されている台風発生環境場の条件と、本研究で解析した発生ケースと非発生ケースの差の関係を図4-8に示した。

|

|

|---|---|

| 図4-8:Gray(1968)の台風発生環境場の条件と本研究で得られた環境場の差の関係 | |

環境場1・6については、発生ケース非発生ケースともに同じ条件でダウンスケール実験を行ったため今回詳しい解析を行わなかった。環境場2・4については、顕著な差を求めることが出来なかった。環境場3・5については、図4-6・4-7で示したように、発生ケースと非発生ケースでは異なっており、今回の事例では、下層の低気圧性循環と中層の高湿度域が特に台風発生に寄与していることが分かった。

考察3:発生と非発生が交互に偏る期間がある。

|

|

|---|---|

| 図4-9:計算初期時刻毎の発生ケース数 | |

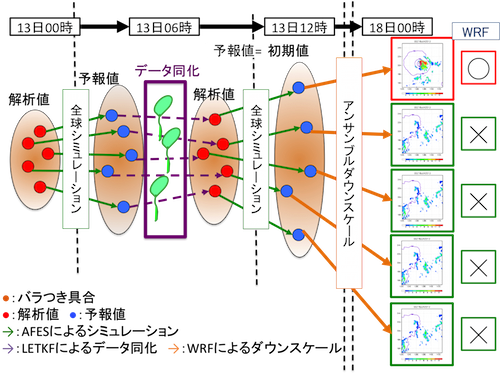

14日00UTCから16日00UTCまでの2日間は、発生ケースが多い計算初期時刻と、非発生ケースが多い計算初期時刻が交互に来ていることが分かる。これは、初期擾乱の強さや大規模環境場の影響とは別に、台風発生を予測するのに適した初期時刻と適さない初期時刻があるのではないかと考えた。ここで、ALERA2-WRFアンサンブルダウンスケール実験の手順を図4-10に示した。

|

|

|---|---|

| 図4-10:ALERA2-WRFアンサンブルダウンスケール実験の手順(13日12UTCを計算初期時刻とした場合を例にしている) | |

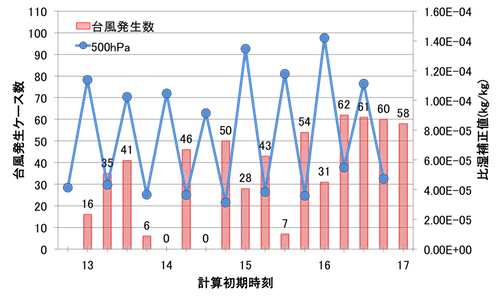

本研究ではALERA2の予報値を初期値としてWRFモデルを用いたダウンスケール実験を行い、18日00UTCに台風が発生したかしていないかを判定し解析を行った。その初期値は、6時間前の解析値を初期値にした全球モデルAFESのシミュレーション結果である。さらに6時間前の解析値は、6時間前の予報値に6時間前の観測結果をデータ同化することによって得られる。ここで、本研究では観測結果によるデータ同化に注目した。観測数はその時刻(や領域)によって異なり、その数によって初期値の精度が異なると推測されるからである。観測補正値(インクリメント)を求めることで、観測結果のデータ同化の度合いを解析した。500hPa面比湿の観測補正値を代表値とした、観測結果のデータ同化の度合いと計算初期時刻ごとの台風発生数を図4-11に示した。

|

|

|---|---|

| 図4-11:500hPa面比湿の観測補正値(kg/kg)の時間変化(折れ線グラフ)と計算初期時刻ごとの台風発生数(棒グラフ) | |

図4-10で示したダウンスケール実験の手順から、計算初期時刻の6時間前の観測補正値が台風発生の予測可能性に影響していると考えられる。観測補正値は6時間毎に上下変動しており、値が大きくなった6時間後を計算初期時刻にした場合の台風発生ケース数が大きくなっている。つまり、計算初期時刻の6時間前の観測補正値が大きいほど台風発生予測可能性が高まることが分かった(全期間での相関係数0.50)。

|

|

|---|---|

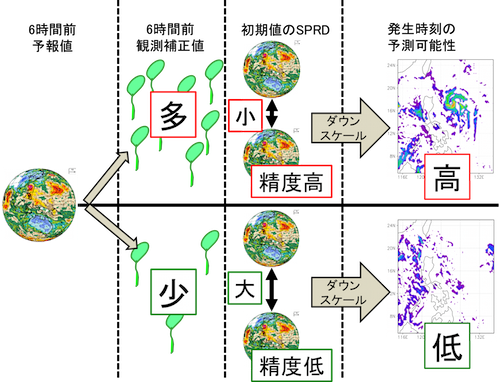

| 図4-12:6時間前の予報値、6時間前の観測数、初期値のSPRD(スプレッド:バラつき)と精度、ダウンスケールによる台風発生予測可能性の概念図。左から右へ時間が進んでいる。 | |

6時間前の予報値、6時間前の観測数、初期値のSPRDと精度、ダウンスケールによる台風発生予測可能性の関係の概念図を図4-12で示した。同じ予報値から始めても、6時間前の観測補正値によって初期値の精度が異なるため、台風発生予測可能性に違いが出る。台風発生予測可能性を高めるためには、観測補正値を多くし、初期値の精度を高めることが重要であることが分かった。

まとめ

本研究では、観測プロヘクトPALAU2013で観測された台風4号の初期擾乱を事例とし、ALERA2-WRFアンサンブルダウンスケールを用いて、大規模環境場のどのパラメータが台風発生に影響しているか、また、台風発生と初期値の関係性を解析、考察した。

1.台風発生2日前〜1日前

→初期擾乱が強く、大規模環境場の影響が小さい。

2.台風発生5日前〜2日前

→初期擾乱が弱く、大規模環境場の影響が大きい。

→観測値のよる補正の影響を大きく受ける期間がある。

観測値による補正の影響が大きく受ける期間については、観測補正値が大きく初期値の精度が高い時刻を計算初期時刻に設定した場合、台風発生予測可能性が高まることが分かった。観測補正値が小さい時刻や領域であれば、ダウンスケール実験で初期値として用いる予報値の精度が下がり、現実の場とは大きく異なるメンバーも含まれることで台風発生予測可能性が低くなると考えられる。

今後は、様々な事例で同様の解析を行い、他の大規模環境場ではどのような結果が得られるかを検討する。また、どの地点のいつの観測結果をデータ同化した初期値を利用することが、台風発生の予測可能性を高めるのに有効なのかについても、事例を増やして解析を進めることが必要だと考えられる。

謝辞

本研究、修士論文執筆を進めるにあたり、筆保弘徳先生はじめteam soraメンバーのみなさまには貴重なご意見・ご助言を多くいただきました。また、PALAU2013プロジェクトや関連する解析報告会ではJAMSTEC大気海洋相互作用研究分野、名古屋大学地球水循環研究センターのみなさまには大変お世話になりました。JAMSTECアプリケーションラボのみなさまには、ALERA2のデータについて多くのご助言をいただきました。

みなさまに深く、感謝申し上げます。

横浜国立大学大学院教育学研究科教育実践専攻教育デザインコース

筆保研究室 吉岡大秋