椞堟戝婥奀梞寢崌儌僨儖傪梡偄偨

尰嵼婥岓偲彨棃婥岓偺崀悈暘晍

2015擭搙丂廋巑榑暥

昅曐尋媶幒丂廋巑2擭丂怷嶳暥徎

尋媶偺攚宨偲栚揑

儌僨儖偵傛傞悢抣僔儈儏儗乕僔儑儞傪梡偄偨彨棃婥岓梊應傪栚揑偲偡傞尋媶偼丄抧媴壏抔壔栤戣偑嫨偽傟偰埲崀丄偙傟傑偱偵崙撪奜傪栤傢偢惙傫偵峴側傢傟偰偄傞丅

偟偐偟偙傟傑偱偺婥岓曄摦尋媶偵偼丄庡偵寁嶼帒尮偺栤戣偐傜

嘇丂夝憸搙偺嵶偐偄椞堟儌僨儖偱偼奀梞寢崌偑晄廫暘偱偁傞

偙傟傜偺壽戣傪夝寛偡傞庤抜偺堦偮偲偟偰丄椞堟戝婥奀梞寢崌儌僨儖偵傛傞婥岓忣曬偺椡妛揑僟僂儞僗働乕儕儞僌庤朄乮Dynamical Downscaling Simulation丟DDS乯偑奐敪偝傟偨丅

杮尋媶偱偼椞堟戝婥儌僨儖RSM乮Regional Spectral Mode乯偵椞堟奀梞儌僨儖ROMS乮Regional Ocean Modeling System乯傪寢崌偟偨椞堟戝婥奀梞寢崌儌僨儖RSM-ROMS乮Regional Spectral Model - Regional Ocean Modeling System乯傪梡偄偰丄尰嵼婥岓偲彨棃婥岓偺崀悈暘晍偺婥岓曄摦傪柧傜偐偵偡傞偙偲傪栚揑偲偟偨20擭愊暘幚尡傪峴側偭偨丅

戝偒偔暘偗偰丄埲壓偺3偮偺帇揰偐傜夝愅傪峴側偭偨丅

仺丂儌僨儖僀儞僾僢僩偵嵞夝愅僨乕僞傪梡偄丄娤應寢壥偲斾妑偡傞丅

帇揰嘇丗婥岓曄摦偵懳偡傞戝婥奀梞寢崌偺塭嬁

仺丂寢崌儌僨儖偲旕寢崌儌僨儖偦傟偧傟偵偍偗傞婥岓曄摦傪夝愅

帇揰嘊丗戜晽傪娷傓擬懷忥棎偺尰嵼偲彨棃偺婥岓偵偍偗傞戝婥奀梞寢崌偺嵎

仺丂尰嵼偲彨棃婥岓偦傟偧傟偵偍偗傞奀梞寢崌偺塭嬁傪夝愅

尋媶庤朄

杮尋媶偱偼戝婥奀梞寢崌椞堟婥岓儌僨儖RSM-ROMS傪梡偄偨丅

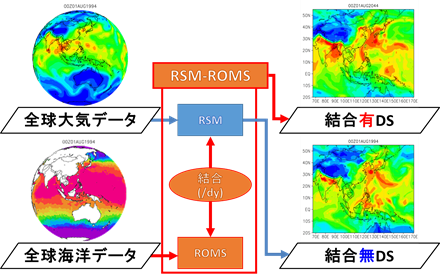

RSM-ROMS偺奣棯恾傪恾1偵帵偡丅

恾1丂RSM-ROMS偺奣棯恾

RSM-ROMS偼戝婥懁偺儌僨儖偵RSM丗Regional Spectral Model傪丄奀梞懁偺儌僨儖偵ROMS丗Regional Ocean Modeling System傪梡偄偨儌僨儖偱偁傞丅

戝婥懁偺儌僨儖偺悈暯夝憸搙傕奀梞懁偺儌僨儖偺悈暯夝憸搙傕摨偠50噏偲偟偨丅

傑偨丄戝婥偲奀梞偺憡屳嶌梡偼24帪娫偛偲偵峴側偭偰偄傞丅

弶婜抣嫬奅抣偵偼帇揰嘆偱偼嵞夝愅僨乕僞偱偁傞NCEP Reanalysys 2 (Kanamitsu et al., 2001)偲NCAR the monthly Simplified Ocean Data Assimilation (SODA; Carton and Giese, 2008)傪丄帇揰嘇丒嘊偱偼慡媴儌僨儖NCAR Community Climate System Model Version 4 (CCSM4; Gent et al., 2011)20悽婭丒21悽婭幚尡傾僂僩僾僢僩僨乕僞傪梡偄偨丅

嵞夝愅僨乕僞傪弶婜抣嫬奅抣偲偟丄寢崌桳傝偺儌僨儖RSM-ROMS梡偄偨幚尡傪R2C丄寢崌柍偟偺儌僨儖RSM傪梡偄偨幚尡傪R2UC偲偟偨丅摨條偵丄CCSM4偺20悽婭幚尡傾僂僩僾僢僩僨乕僞傪弶婜抣嫬奅抣偲偟丄寢崌桳偺儌僨儖傪梡偄偨幚尡傪20C丄寢崌柍偟偺儌僨儖傪梡偄偨幚尡傪20UC丄21悽婭幚尡傾僂僩僾僢僩僨乕僞傪弶婜抣嫬奅抣偲偟丄寢崌桳偺儌僨儖傪梡偄偨幚尡傪21C丄寢崌柍偟偺儌僨儖傪梡偄偨幚尡傪21UC偲偟偨丅

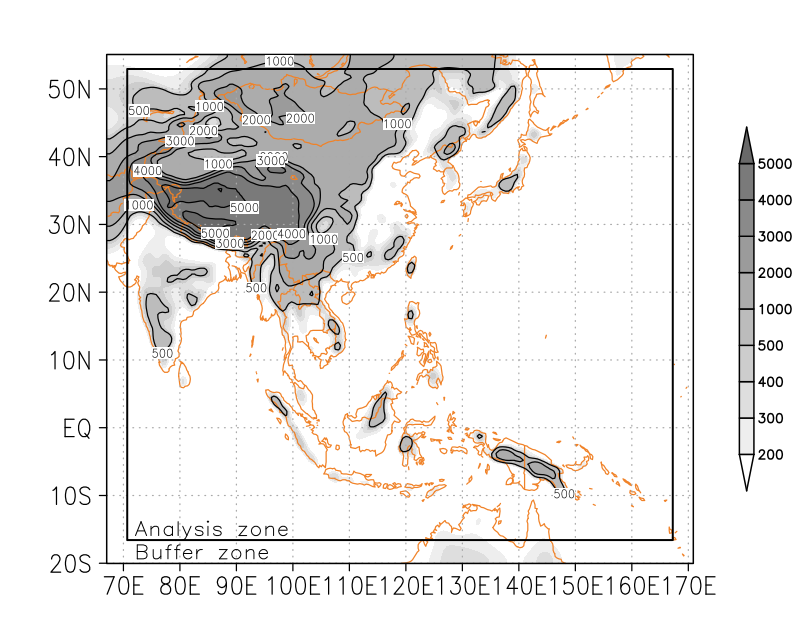

寁嶼斖埻偼搶傾僕傾堟偺僟僂儞僗働乕儕儞僌尋媶偱昿斏偵梡偄傜傟傞CORDEX-EA堟乮恾2乯偲偟偨丅

恾2丂寁嶼椞堟

偦偺懠偺愝掕偼埲壓偺昞1偺偲偍傝偱偁傞丅

昞1丂寁嶼愝掕

帇揰嘆丗儌僨儖偺嵞尰惈偺妋擣

旕寢崌儌僨儖RSM偲斾妑偟偰寢崌儌僨儖RSM-ROMS偺嵞尰惈傪妋擣偡傞偨傔乮帇揰嘆乯丄僀儞僾僢僩僨乕僞偵嵞夝愅僨乕僞傪梡偄傞幚尡傪峴側偄丄娤應僨乕僞偲斾妑偡傞偙偲偱儌僨儖偺嵞尰惈傪斾妑偟偨丅

嵞尰惈偺斾妑偵巊梡偟偨僨乕僞

斾妑偺偨傔偵梡偄偨僨乕僞偼埲壓偺2曄悢3庬椶偱偁傞丅

丒SST丗Optimum Interpolation Sea Surface Temperature (OISST) (https://www.ncdc.noaa.gov/oisst)

丒崀悈検丗Global Precipitation Climatology Project (GPCP) (http://precip.gsfc.nasa.gov)

丂丂丂丂丂Global Precipitation Climatology Centre (GPCC) (http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.gpcc.html)

OISST (Reynolds et al. 2007) 偼慡媴夝憸搙0.25搙偺NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) 偵傛傞塹惎丄慏敃丄奀忋僽僀娤應傪摑崌偟偨SST僨乕僞僙僢僩偱偁傞丅GPCP (Huffman et al., 2009) 偼NASA (National Aeronautics and Space Administration) / GSFC (Goddard Space Flight Center) 偵傛傞塉検寁偱偺抧忋娤應偲塹惎娤應偲傪摑崌偟偨慡媴夝憸搙2.5搙偺崀悈僨乕僞僙僢僩偱偁傞丅塹惎娤應偱偼掅婳摴 (Low-Earth Orbit (LEO)) 塹惎搵嵹偺愒奜僒僂儞僟乕丄儅僀僋儘攇曻幩寁丄儅僀僋儘攇嶶棎寁偲惷巭婥徾塹惎偺愒奜曻幩寁偲傪慻傒崌傢偣偰偄傞丅娤應帪娫娫妘丄嬻娫暘夝擻丄應掕梫慺偵傛傞摼庤丒晄摼庤側偳丄偦傟偧傟偺僙儞僒乕偺摿惈偑峫椂偝傟偰偄傞丅GPCP偼奀忋偺崀悈検傪斾妑偡傞偺偵梡偄偨丅GPCC (Schneider et al., 2011) 偼GPCP偺婎杮僨乕僞偺堦偮偱丄抧忋娤應偺僨乕僞偺傒偱偼偁傞偑丄夝憸搙偑慡媴0.5搙偲崅夝憸偵側偭偰偄傞丅偙偪傜偺僨乕僞偼抧忋偺崀悈検傪斾妑偡傞偺偵梡偄偨丅

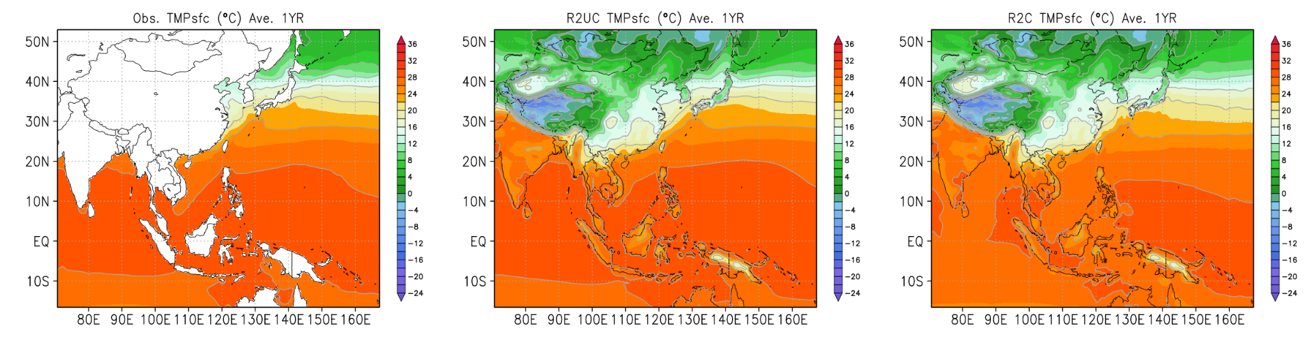

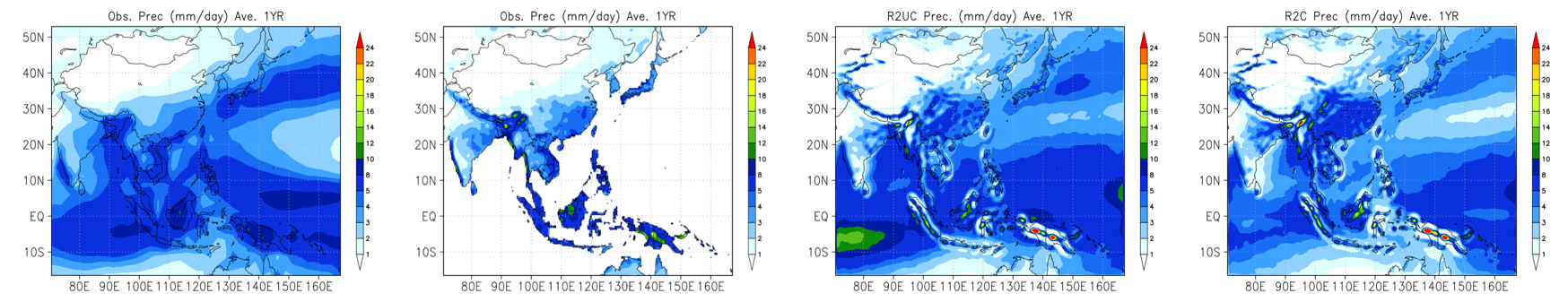

嵞夝愅僨乕僞傪梡偄偨幚尡偱偼RSM偲RSM-ROMS嫟偵丄儌僨儖偑Sea Surface Temperature (SST)傪傛偔嵞尰偟偰偄傞偙偲偑暘偐偭偨丅傑偨丄垷擬懷堟偱偼R2UC偱偼28亷埲忋偺椞堟偑傎傏搶惣慡堟偵峀偑傞偺偵懳偟偰丄R2C偱偼弌尰偡傞椞堟偼庡偵懢暯梞堟偵尷傜傟偰偍傝丄奀梞寢崌偵傛偭偰SST偵懳偟偰晧偺僶僀傾僗偑婲偙傞偙偲偑暘偐偭偨丅

R2C偱偼SST偺掅壓偵敽偄丄R2UC偺奀忋偱尒傜傟偨夁忚側崀悈偑梷惂偝傟崀悈検偺嵞尰惈偼岦忋偟偰偄偨丅傑偨丄抧忋偺崀悈検偵娭偟偰偼僯儏乕僊僯傾搰側偳偺嶳妜堟偱惓偺僶僀傾僗偑偁傝丄偦偺廃曈偱偼媡偵晧偺僶僀傾僗偑偁傞偙偲偑暘偐偭偨丅偙偺傛偆側摿挜偼旕寢崌丄寢崌椉儌僨儖偵尰傟偰偄偨偙偲偐傜丄RSM偵摿桳偺摿挜偩偲峫偊傜傟傞丅偙偺偙偲偐傜丄儌僨儖偵偝傜側傞夵椙偺梋抧偑偁傞偙偲偑帵嵈偝傟傞丅

恾3丂娤應偲奺幚尡偵偍偗傞昞柺壏搙乮亷乯偺暯嬒丅嵍偐傜OISST乮娤應乯丄R2UC丄R2C偺寢壥丅摍抣慄偼4亷枅偵堷偄偰偄傞丅

恾4丂娤應偲奺幚尡偵偍偗傞崀悈検乮mm/day乯偺暯嬒丅嵍偐傜GPCP丄GPCC乮偲傕偵娤應乯丄R2UC丄R2C偺寢壥丅

帇揰嘇丗婥岓曄摦偵懳偡傞戝婥奀梞寢崌偺塭嬁

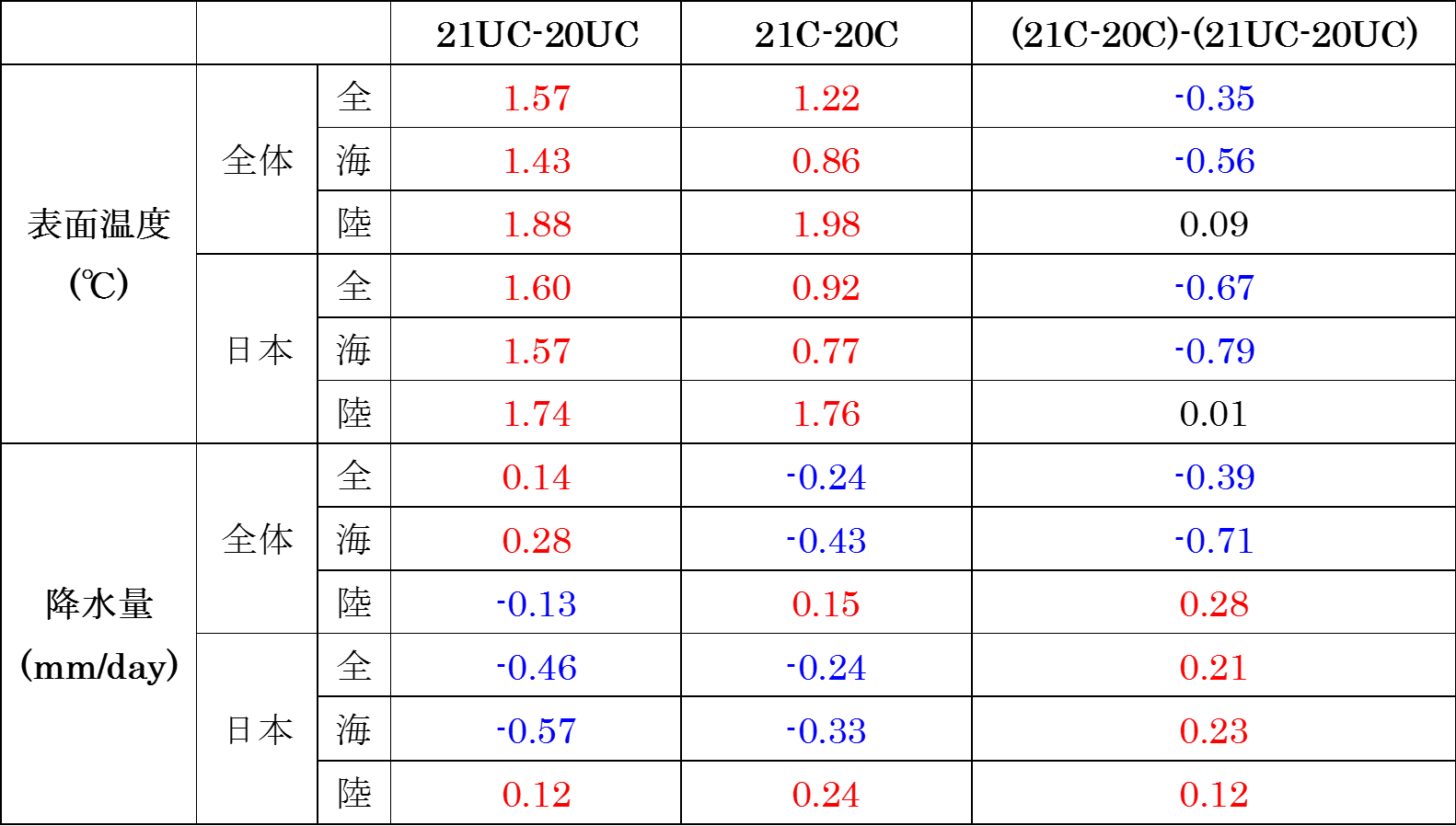

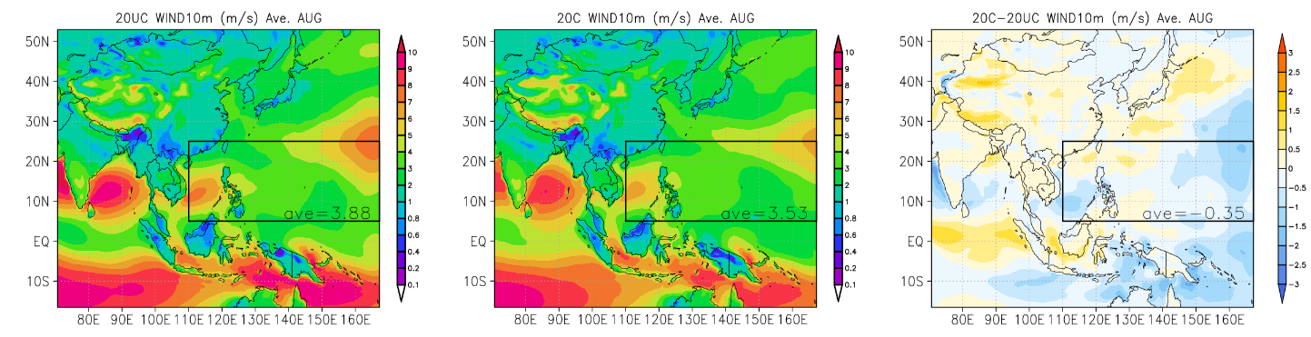

婥岓曄摦幚尡偱偼昞柺壏搙偲崀悈検偵偮偄偰丄偦傟偧傟寢崌丄旕寢崌儌僨儖偑偳偺傛偆側婥岓曄摦傪梊應偡傞偐丄夝愅堟慡懱偲擔杮堟偦傟偧傟偵偮偄偰奀忋偲棨忋偵暘偗偰曄壔検傪夝愅偟偨丅偦偺寢壥傪昞2偵傑偲傔偨丅

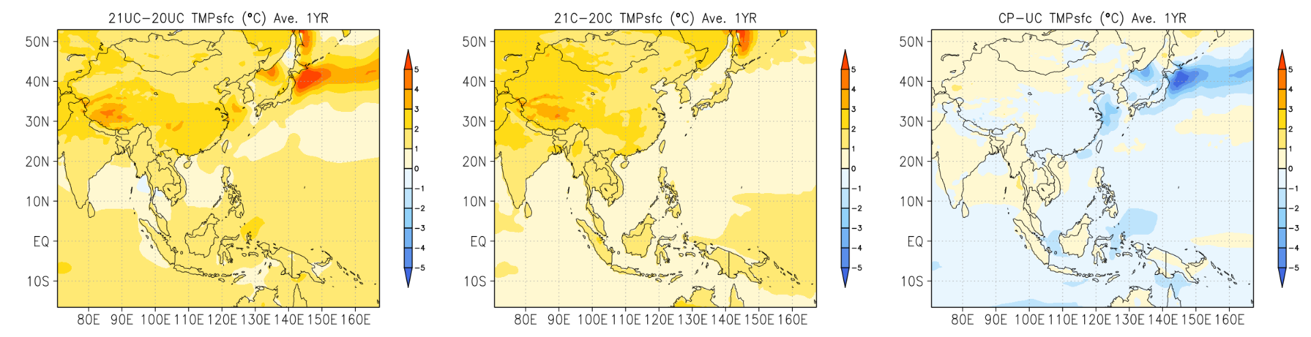

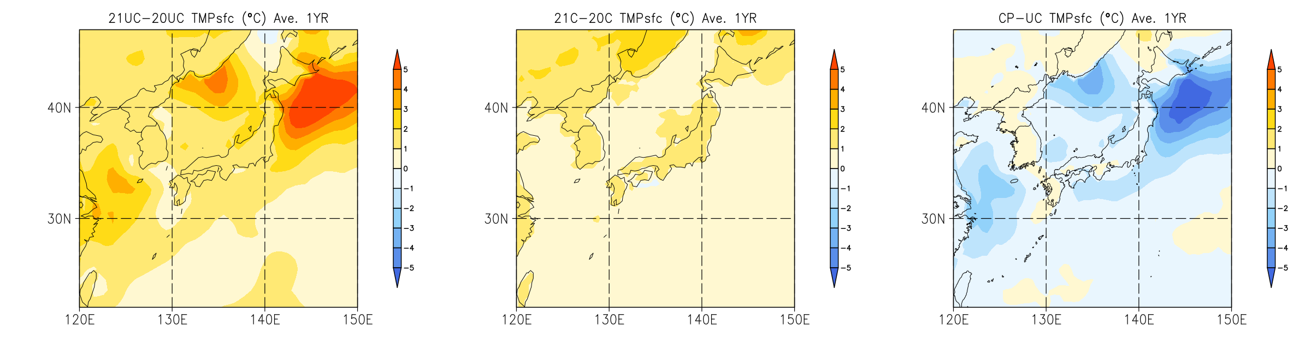

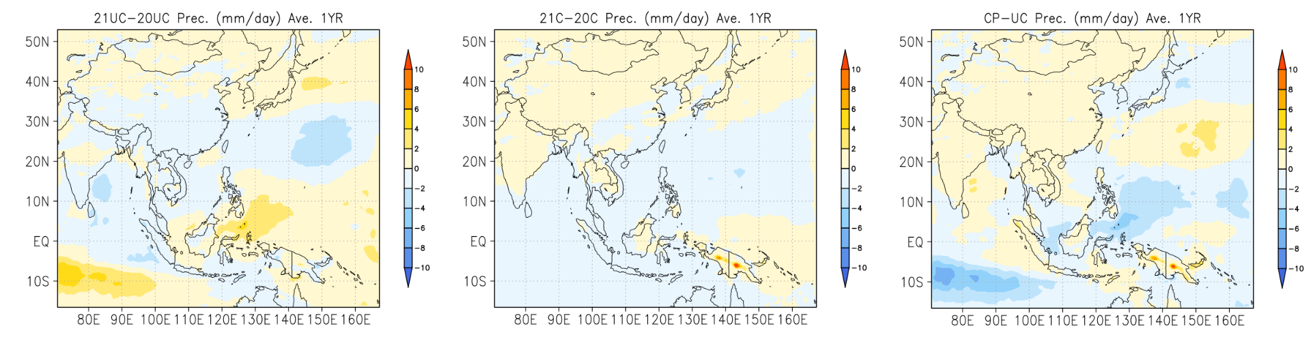

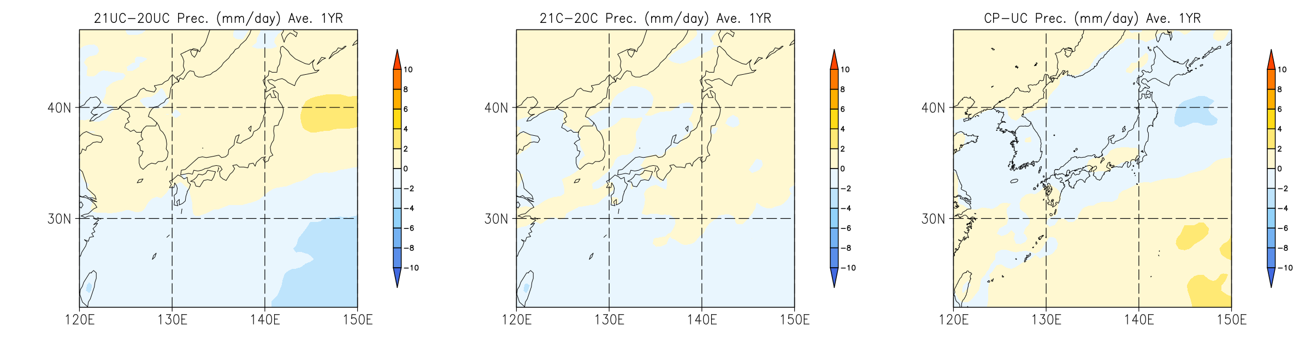

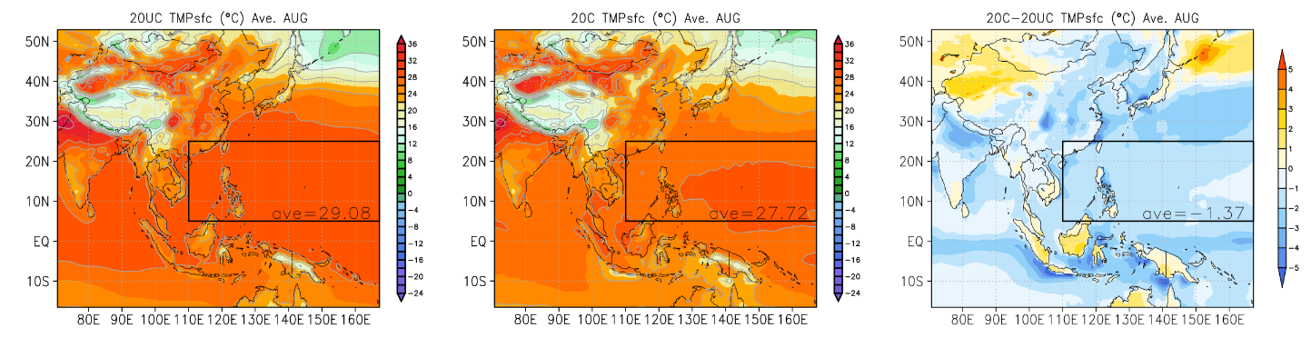

恾5丂旕寢崌偲寢崌儌僨儖偵偍偗傞婥岓曄壔丅嵍偵旕寢崌儌僨儖丄恀傫拞偵寢崌儌僨儖偵偍偗傞婥岓曄摦傪帵偟偨丅塃偺恾偼寢崌儌僨儖偲旕寢崌儌僨儖偺婥岓曄摦偺嵎傪偲偭偨傕偺丅忋偐傜昞柺壏搙偺慡椞堟丄擔杮堟偺寢壥丄崀悈検偺慡椞堟丄擔杮堟偺寢壥丅

昞2丂奺椞堟偵偍偗傞婥岓曄摦丅愒偼惓偺曄摦丄惵偼晧偺曄摦丄崟偼庛偄曄摦傪昞偡丅

昞柺壏搙偺応崌丄奀梞寢崌偡傞偙偲偱壏搙忋徃偑夝愅堟慡懱偱0.4亷梷偊傜傟偰偄傞偙偲偑暘偐偭偨丅昞柺壏搙偺忋徃傪奀柺偲棨柺偵暘偗偰尒傞偲丄棨柺壏搙偺忋徃偵寢崌偺塭嬁偼傎偲傫偳柍偄偑丄奀柺壏搙偵懳偟偰嫮偔塭嬁偟偰偄傞偙偲偑暘偐偭偨丅偙傟偼丄奺儌僨儖偺堘偄偑壓晹嫬奅憌偱偁傞SST偺傒偱偁傞偙偲偐傜棟偵偐側偭偨寢壥偲側偭偨丅偦傟偼擔杮堟偵偍偄偰傕摨條偱偁偭偨丅傑偨擔杮堟偱偼寢崌偵傛偭偰昞柺壏搙偺忋徃偑慡椞堟傛傝傕嫮偔梷偊傜傟偰偄偨丅

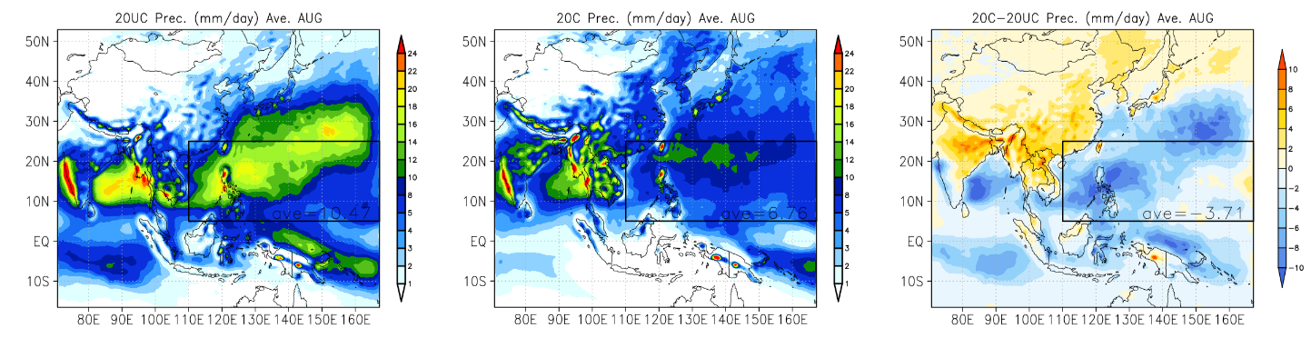

崀悈検偺応崌偱偼丄昞柺壏搙偺曄壔傛傝傕暋嶨側寢壥偲側偭偨丅

昞柺壏搙偲摨條偵夝愅堟慡懱傪奀棨偵暘偗偰夝愅偟丄偝傜偵擔杮堟偱傕摨條偺偙偲傪峴側偭偨丅夝愅堟慡懱偺慡椞堟偱偼旕寢崌儌僨儖偑憹壛傪梊應偟偰偄偨偑丄奀棨偱暘偗傞偲丄奀忋偱憹壛丄棨忋偱尭彮偲側偭偰丄奀忋偱傕棨忋偱傕憹壛偟偨昞柺壏搙偺寢壥偲偼堦抳偟側偐偭偨丅

傑偨摨條偵丄寢崌儌僨儖偱偼慡椞堟偱偼尭彮偱丄奀忋偱尭彮丄棨忋偱憹壛偵側傝丄旕寢崌儌僨儖偲偼媡偺寢壥偵側偭偨丅偙傟傪擔杮堟偱傕摨條偵峴側偆偲丄旕寢崌儌僨儖丒寢崌儌僨儖嫟偵擔杮堟慡椞堟偱尭彮丄奀忋偱尭彮丄棨忋偱憹壛偱偁偭偨丅

崀悈検偺婥岓曄壔偑昞柺壏搙偲偁傑傝堦抳偟側偄偲偄偆偙偲偼丄偡側傢偪昞柺偐傜偺悈忲婥偺嫙媼傛傝傕戝婥弞娐応偵偍偗傞悈忲婥偺廂懇偺塭嬁偑巟攝揑偱偁傞壜擻惈偑帵嵈偝傟偨丅

帇揰嘊丗戜晽傪娷傓擬懷忥棎偺尰嵼偲彨棃偺婥岓偵偍偗傞戝婥奀梞寢崌偺嵎

戝婥偲奀梞偺憡屳嶌梡偼丄戜晽偺傛偆側儊僜僗働乕儖偱丄偐偮寖偟偄尰徾偵帄傞傑偱丄條乆側僗働乕儖偺尰徾偵懳偟偰娭楢偑抦傜傟偰偄傞丅偙傟傑偱偺AOGCM偱偼丄戜晽偺傛偆側婥岓妛揑偵傕柍帇偡傞偙偲偺偱偒側偄寖偟偄尰徾偵偍偗傞戝婥奀梞憡屳嶌梡偼婥岓抣偵偼斀塮偝傟偰偄側偐偭偨丅偦偙偱丄寢崌偲旕寢崌儌僨儖偺嵎偐傜丄尰嵼偲彨棃婥岓偵偮偄偰丄戜晽傪娷傓擬懷掅婥埑偺塭嬁傪婥岓抣偺娤揰偐傜尒愊傕偭偨丅

|

|

|

|

|

|

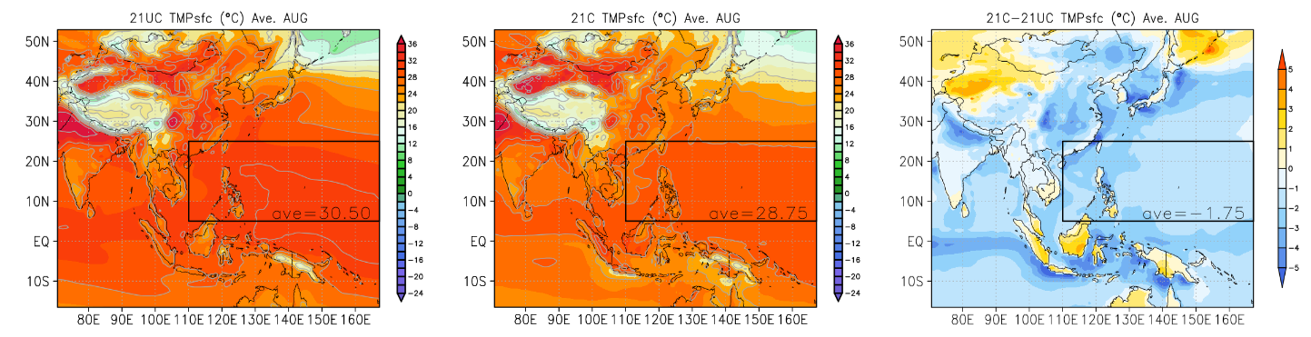

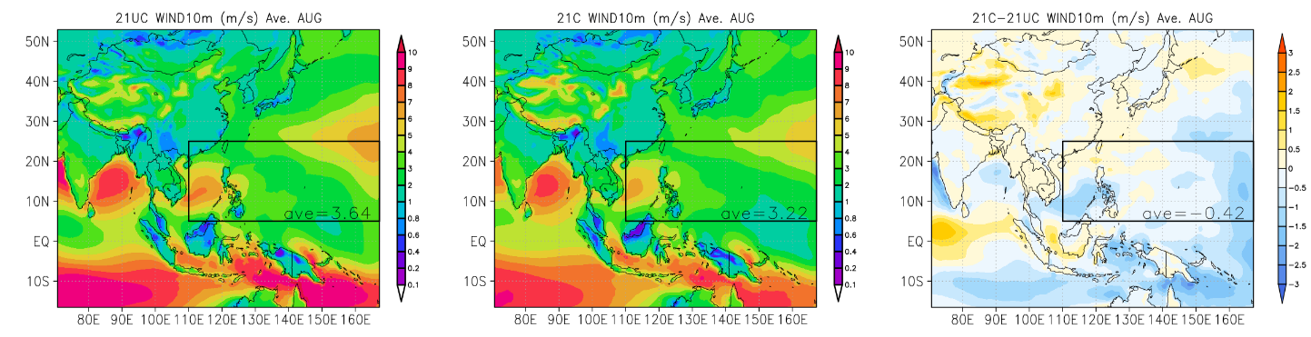

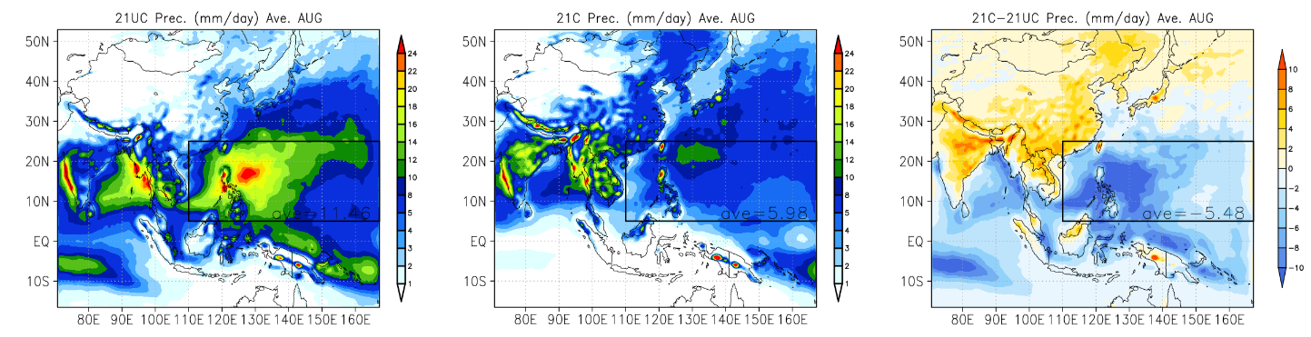

20悽婭婥岓偲21悽婭婥岓偵偮偄偰丄寢崌丄旕寢崌儌僨儖偺嵎傪夝愅偟偨丅20C偼20UC偲斾傋偰SST傗崀悈検丄抧忋10m晽懍偑掅偄孹岦偑偁偭偨丅傑偨丄20悽婭婥岓偲斾妑偟偰21悽婭婥岓偱偼寢崌丄旕寢崌儌僨儖娫偺SST傗擔崀悈検丄抧忋10m晽懍偺嵎偑20%埲忋憹壛偟偰偄偨丅

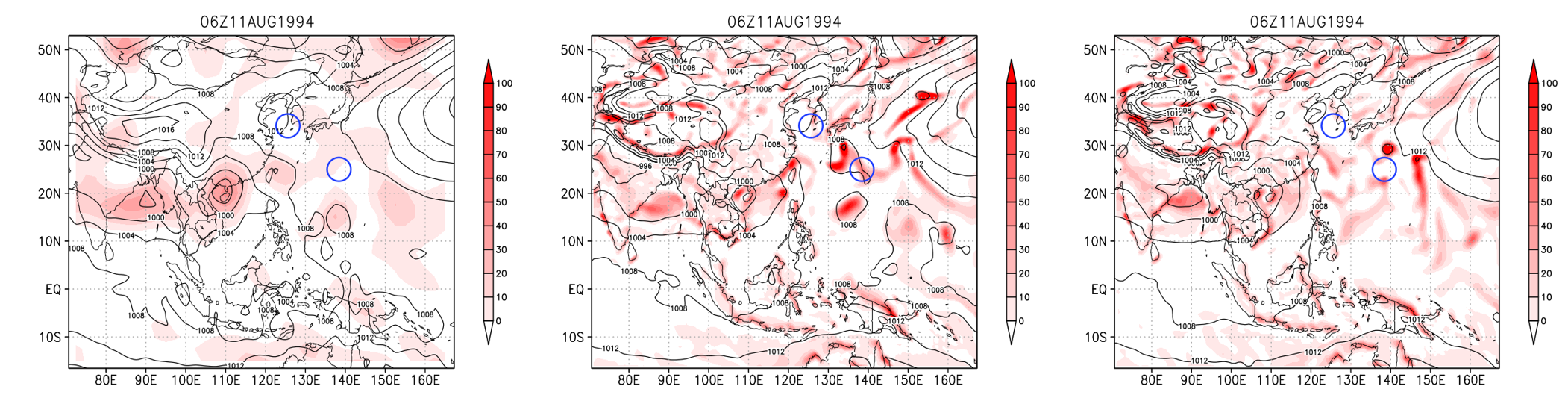

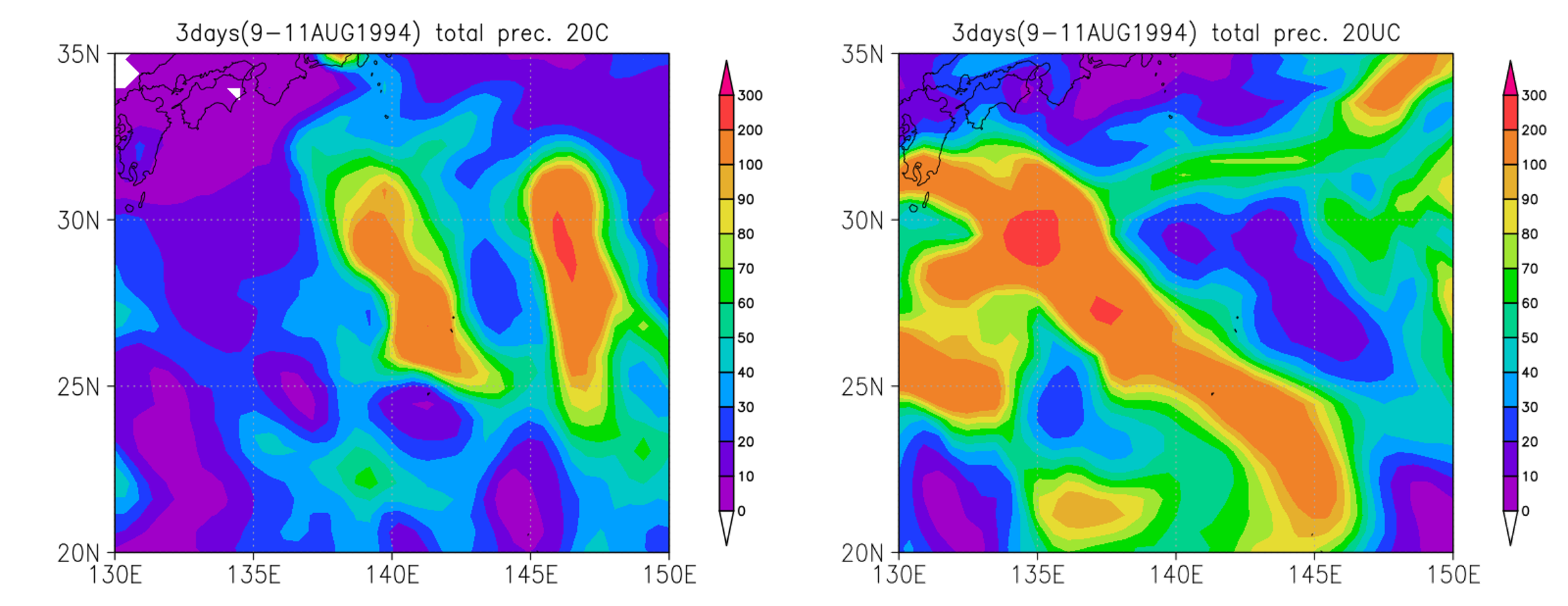

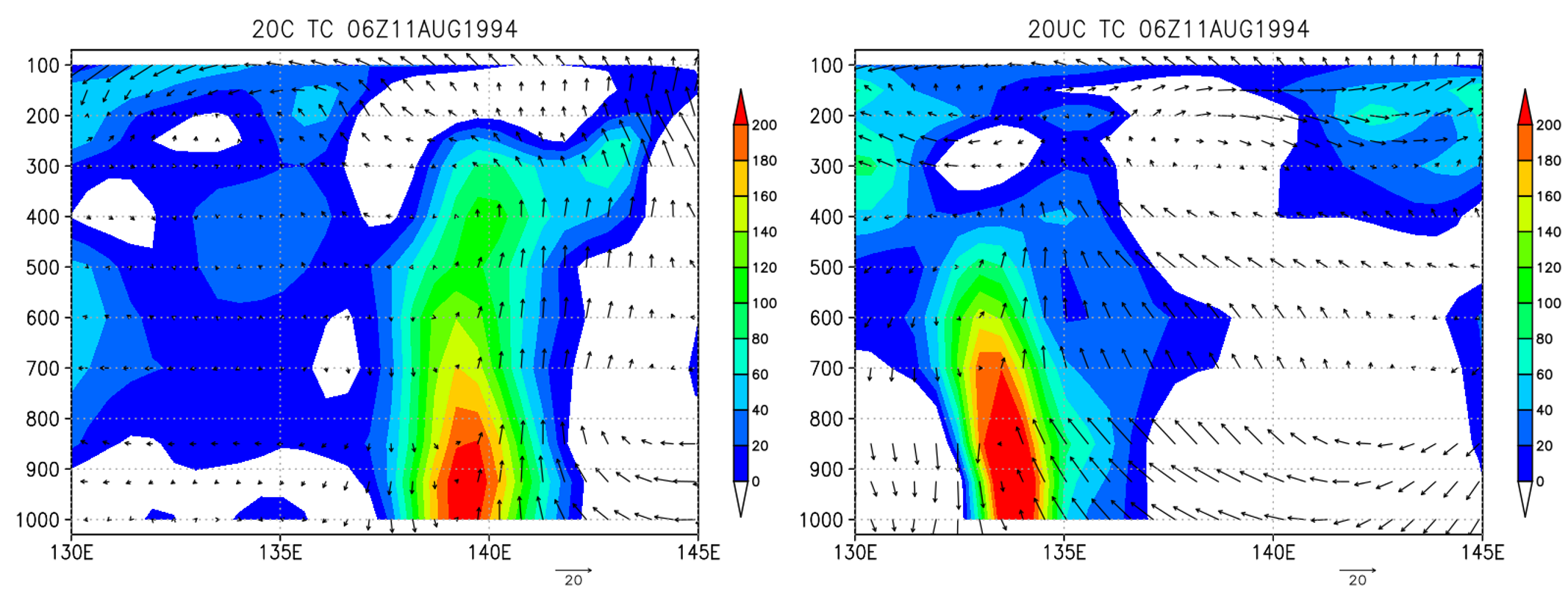

偝傜偵丄CCSM4忋偱偼尰幚偺忥棎偼嵞尰偝傟偰偄側偄傕偺偺丄DDS偡傞偙偲偱戜晽-like側忥棎偑傒傜傟傞偙偲偑暘偐偭偨丅偦偙偱丄20C偲20UC偱偦傟偧傟敪惗偟偨忥棎傪夝愅偡傞偲丄20C偲20UC偱偼嫮搙偵嵎偼偁傞傕偺偺丄摨條偺埵抲偵忥棎偑敪惗偡傞偙偲偑暘偐偭偨丅

恾7丂抧忋10m塓搙偲奀柺峏惓婥埑 ( Sea Level Pressure; SLP)丅嵍偐傜CCSM4丄20UC丄20C偺寢壥丅愒偺僔僃乕僪偱塓搙(10-6/s)傪丄僐儞僞乕偱SLP(hPa)傪昤偄偰偄傞丅SLP偼4hPa枅丅惵娵偼JTWC偵偍偗傞戜晽僩儔僢僋丅

恾8丂塓偺搶惣抐柺恾丅廲幉偼婥埑(hPa)丅僔僃乕僪偱塓搙(10-6/s)傪偐偒丄儀僋僩儖偱悈暯晽(m/s)傪帵偟偰偄傞丅嵍偑20C丄塃偑20UC偺寢壥丅

恾9丂3擔娫愊嶼崀悈検(mm/3day)丅嵍偑20C丄塃偑20UC偺寢壥丅

偙傟傜偺偙偲偐傜丄彨棃婥岓偱偺擬懷忥棎偺塭嬁偑丄尰嵼婥岓偲斾妑偟偰戝偒偔側傞偙偲偑帵嵈偝傟偨丅

傑偲傔

偙傟傑偱偺慡媴儌僨儖偵傛傞婥岓尋媶偵偼丄儌僨儖偺夝憸搙偑慹偄偙偲偲丄戝婥奀梞憡屳嶌梡偑晄廫暘偱偁傞偲偄偆壽戣偑懚嵼偟偰偄傞丅偙傟傜偺壽戣傪夝寛偡傞庤抜偺堦偮偲偟偰丄椞堟戝婥奀梞寢崌儌僨儖偵傛傞婥岓忣曬偺椡妛揑僟僂儞僗働乕儕儞僌庤朄乮Dynamical DownScaling丟DDS乯偑奐敪偝傟偨丅

杮尋媶偱偼椞堟戝婥儌僨儖乮Regional Spectral Model丟RSM乯偵椞堟奀梞儌僨儖乮Regional Ocean Modeling System丟ROMS乯傪寢崌偟偨椞堟戝婥奀梞寢崌儌僨儖乮Regional Spectral Model - Regional Ocean Modeling System丟RSM-ROMS乯傪梡偄偰丄尰嵼婥岓偲彨棃婥岓偺崀悈暘晍偺婥岓曄摦傪柧傜偐偵偡傞偙偲傪栚揑偲偟偨20擭愊暘幚尡傪峴側偭偨丅

戝暿偟偰丄儌僨儖偺嵞尰惈傪妋擣偡傞偙偲乮帇揰嘆乯丄婥岓曄摦偵懳偡傞戝婥奀梞寢崌偺塭嬁乮帇揰嘇乯丄戜晽傪娷傓擬懷忥棎偺尰嵼偲彨棃偺婥岓偵偍偗傞戝婥奀梞寢崌偺嵎乮帇揰嘊乯偐傜夝愅傪峴側偭偨丅

偼偠傔偵儌僨儖偺嵞尰惈偺妋擣偺偨傔偵娤應偲斾妑偡傞偲乮帇揰嘆乯丄RSM偲RSM-ROMS嫟偵丄儌僨儖偑奀柺壏搙乮Sea Surface Temperature丟SST乯傪傛偔嵞尰偟偰偄偨丅傑偨丄戝婥奀梞寢崌偵傛偭偰SST偺掅壓偑婲偙傝丄偦傟偵敽偭偰奀忋偺夁忚側崀悈偑梷惂偝傟偰偄傞偙偲偑暘偐偭偨丅

師偵丄婥岓曄摦偵娭偡傞戝婥奀梞寢崌偺塭嬁傪昞柺壏搙偲崀悈検偵偮偄偰夝愅偟偨乮帇揰嘇乯丅昞柺壏搙偺婥岓曄摦偼戝婥奀梞寢崌偵傛偭偰慡懱偱0.4亷壏搙忋徃偑梷惂偝傟傞偙偲偑暘偐傝丄摿偵奀忋偱偼0.6亷偲丄慡懱偺暯嬒傛傝傕嫮偔昞傟偨丅傑偨擔杮堟慡懱偺暯嬒偱傕0.7亷偺梷惂偲摨條偺寢壥偲側偭偨丅偟偐偟崀悈検偺婥岓曄摦偼丄昞柺壏搙偺婥岓曄摦偲懳墳偟側偄寢壥偲側偭偨丅偡側傢偪崀悈検偺婥岓曄摦偵偮偄偰偼丄昞柺偐傜偺悈忲婥偺嫙媼傛傝傕戝婥弞娐応偵偍偗傞悈忲婥偺廂懇偺塭嬁偑巟攝揑偱偁傞壜擻惈偑帵嵈偝傟偨丅

嵟屻偵丄寢崌偲旕寢崌儌僨儖偺嵎偐傜丄尰嵼偲彨棃婥岓偵偮偄偰戜晽摍偺擬懷忥棎偺塭嬁傪婥岓抣偺娤揰偐傜尒愊傕偭偨乮帇揰嘊乯丅20悽婭婥岓偲斾妑偟偰21悽婭婥岓偱偼垷擬懷堟偵偍偗傞丄寢崌-旕寢崌儌僨儖娫偺SST傗擔崀悈検丄抧忋10m晽懍偺嵎偑20%埲忋憹壛偟偰偍傝丄彨棃婥岓偱偺戜晽偺塭嬁偑丄尰嵼婥岓偲斾妑偟偰戝偒偔側傞偙偲偑帵嵈偝傟偨丅

杮尋媶偵傛偭偰丄戝婥奀梞寢崌偵傛傞夁忚側壏抔壔偺梷惂偲崀悈検偺婥岓曄摦傪尒愊傕傞偙偲偑偱偒偨丅

傑偨奀梞寢崌偼丄昞柺壏搙偺忋徃傪梷惂偟偰偄傞偙偲偑暘偐偭偨丅崀悈検偺婥岓曄摦偱偼昞柺壏搙傛傝傕弞娐応偺塭嬁偑嫮偄偙偲偑帵嵈偝傟偨丅

傑偨彨棃婥岓偵偍偄偰戜晽偺塭嬁偑嫮傑傞偙偲偑柧傜偐偵側偭偨丅

崱屻偺揥朷

杮尋媶偱偼夝愅傪戝婥応偺傒偵拲栚偟偰峴側偭偨偑丄崱屻偼奀棳偺曄壔傗壏搙桇憌偺岤偝偺曄壔側偳丄夝愅傪奀拞偵傕揥奐偟偨偄丅傑偨崀悈検偺婥岓曄壔偵偼悈忲婥偺廂懇側偳戝婥応偺塭嬁傪峫椂偡傞昁梫偑偁傞丅偝傜偵彨棃婥岓偺崀悈偵偮偄偰偼丄暯嬒偺検偩偗偱昡壙偱偒傞偙偲偵偼尷奅偑偁傞偨傔丄崀悈検偺傒偺夝愅偱偼側偔丄嫮搙傗昿搙丄尰徾暿偵僩儔僢僉儞僌偡傞側偳偺崀悈偺幙偵偮偄偰傕夝愅傪峴側偆昁梫偑偁傞丅