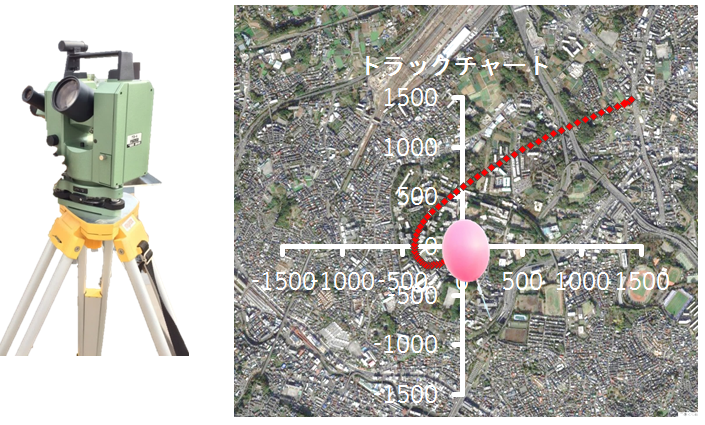

図2-1 セオドライトによる追尾

①雲画像の撮影

図2-1 セオドライトによる追尾

①雲画像の撮影

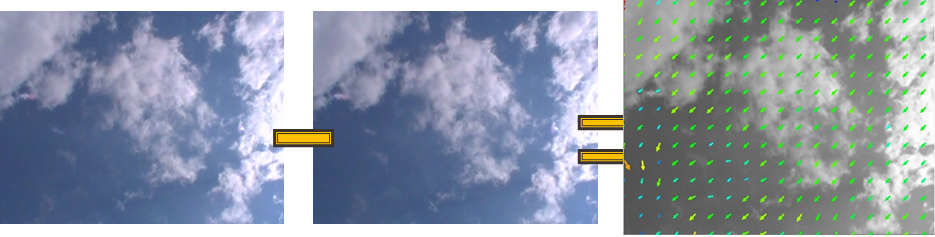

図2-1 動画撮影

②PIVでの定量的な雲の移動の検出

図2-1 動画撮影

②PIVでの定量的な雲の移動の検出

図2—2 PIV結果

③雲風の算出

3) 結果

観測は2016年11月29日から2017年9月14日の全19回行った。

しかし動画撮影が上手く行えていなかった4回分を除いた15回分で検証していく。

以下の図3-1に観測日時とその日の雲量と雲の種類を記す。

図2—2 PIV結果

③雲風の算出

3) 結果

観測は2016年11月29日から2017年9月14日の全19回行った。

しかし動画撮影が上手く行えていなかった4回分を除いた15回分で検証していく。

以下の図3-1に観測日時とその日の雲量と雲の種類を記す。

図3-1 観測日時とその日の雲量と雲の種類

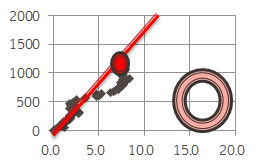

ここで、2016年12月7日の結果を見ていく。

まず、得られた画像をPIVにかけ、標準偏差÷平均をしたものをばらつきと定義した。

その評価基準は、0<ばらつき<50%を○、50<ばらつき<100%を△、100%<ばらつきを✖とした。

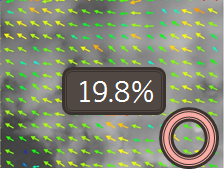

この日のばらつきは図3-2のように19.8%であったため、評価は○となる。

図3-1 観測日時とその日の雲量と雲の種類

ここで、2016年12月7日の結果を見ていく。

まず、得られた画像をPIVにかけ、標準偏差÷平均をしたものをばらつきと定義した。

その評価基準は、0<ばらつき<50%を○、50<ばらつき<100%を△、100%<ばらつきを✖とした。

この日のばらつきは図3-2のように19.8%であったため、評価は○となる。

図3-2 2016年12月7日のPIV結果とばらつき

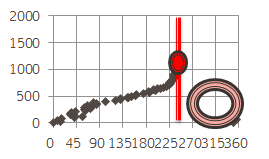

風向についても観点を設けた。

0<風向<45°を○、45<風向<90°を△、90°<風向を×とした。

図3-2 2016年12月7日のPIV結果とばらつき

風向についても観点を設けた。

0<風向<45°を○、45<風向<90°を△、90°<風向を×とした。

図3-3 2016年12月7日の風向の結果

風速は0<風速<1.0m/sを○、1.0<風速<2.0m/sを△、2.0m/s<風速を×とした。

図3-3 2016年12月7日の風向の結果

風速は0<風速<1.0m/sを○、1.0<風速<2.0m/sを△、2.0m/s<風速を×とした。

図3-4 2016年12月7日の風速の結果

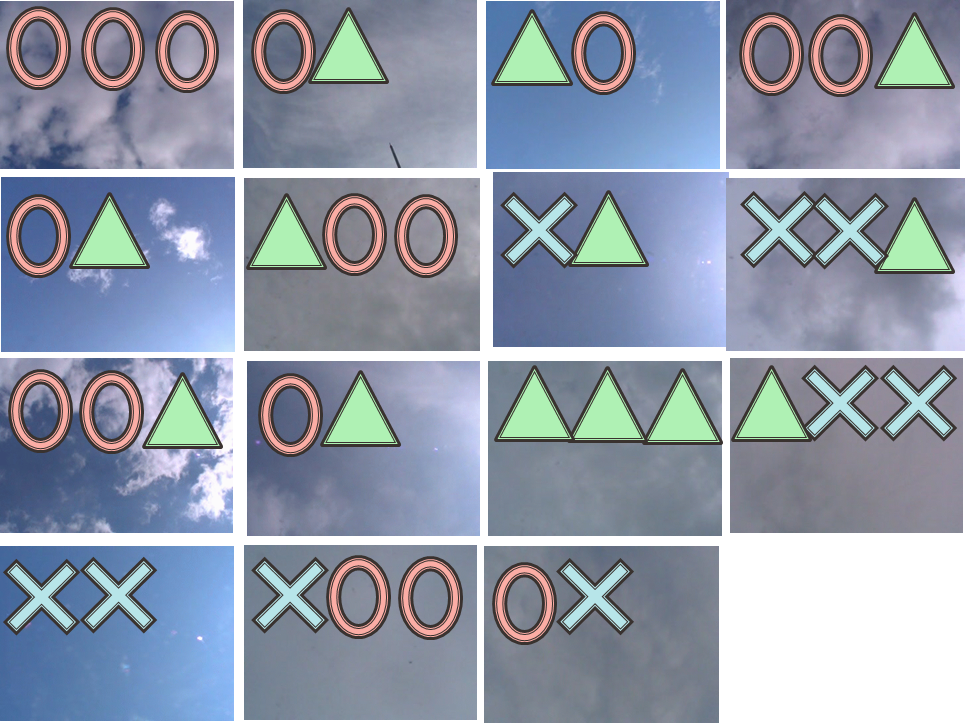

このように、全ての観測事例に対して同様に検証を進めると、それぞれ以下の結果になった。

評価は左から順にばらつき、風向、風速を示す。

図3-4 2016年12月7日の風速の結果

このように、全ての観測事例に対して同様に検証を進めると、それぞれ以下の結果になった。

評価は左から順にばらつき、風向、風速を示す。

図3-5 全事例の結果

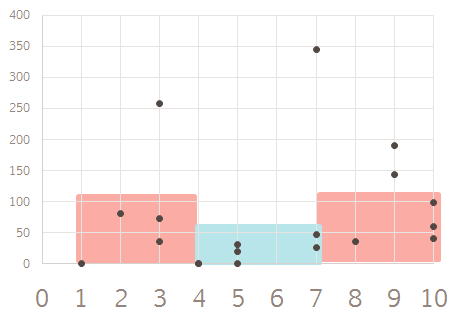

4) 考察

これらの結果が、雲量と雲の種類に依存していると考えた。

こちらが雲量とばらつきの関係を示したものである。

雲量が4~7のとき、ばらつきが50%を下回ることが多いことがわかる。

図3-5 全事例の結果

4) 考察

これらの結果が、雲量と雲の種類に依存していると考えた。

こちらが雲量とばらつきの関係を示したものである。

雲量が4~7のとき、ばらつきが50%を下回ることが多いことがわかる。

図4-1 雲量とばらつきの関係

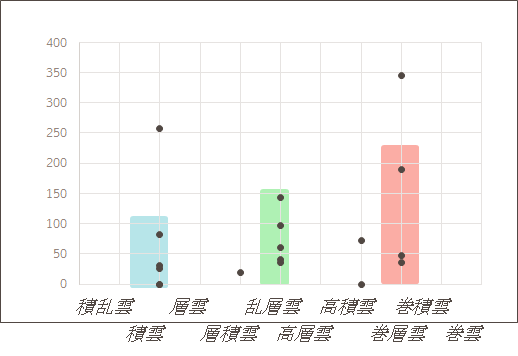

また、雲の種類とばらつきについても注目してみた。

観測回数の多かった、積雲、乱層雲、巻層雲では、積雲が観測された場合、

ばらつきが100%未満が多い。

図4-1 雲量とばらつきの関係

また、雲の種類とばらつきについても注目してみた。

観測回数の多かった、積雲、乱層雲、巻層雲では、積雲が観測された場合、

ばらつきが100%未満が多い。

図4-2 雲の種類とばらつきの関係

5) まとめ

積雲で、雲量が4~7のとき、雲風は良い結果を得られることがわかった。

今後は実際に学校現場で観測を行った際、生徒がどれほど興味を抱くか検証したい。

図4-2 雲の種類とばらつきの関係

5) まとめ

積雲で、雲量が4~7のとき、雲風は良い結果を得られることがわかった。

今後は実際に学校現場で観測を行った際、生徒がどれほど興味を抱くか検証したい。

2018/03/21 中村