①2021年度から実施の新学習指導要領から懸念される問題点②現状気象分野のコンテンツが少ない

①学部時代に行ったシミュレーション ②非常勤講師の経験

①中学校における気象分野の現状調査 ②気象デジタル教材開発 ~教科書会社への提供~

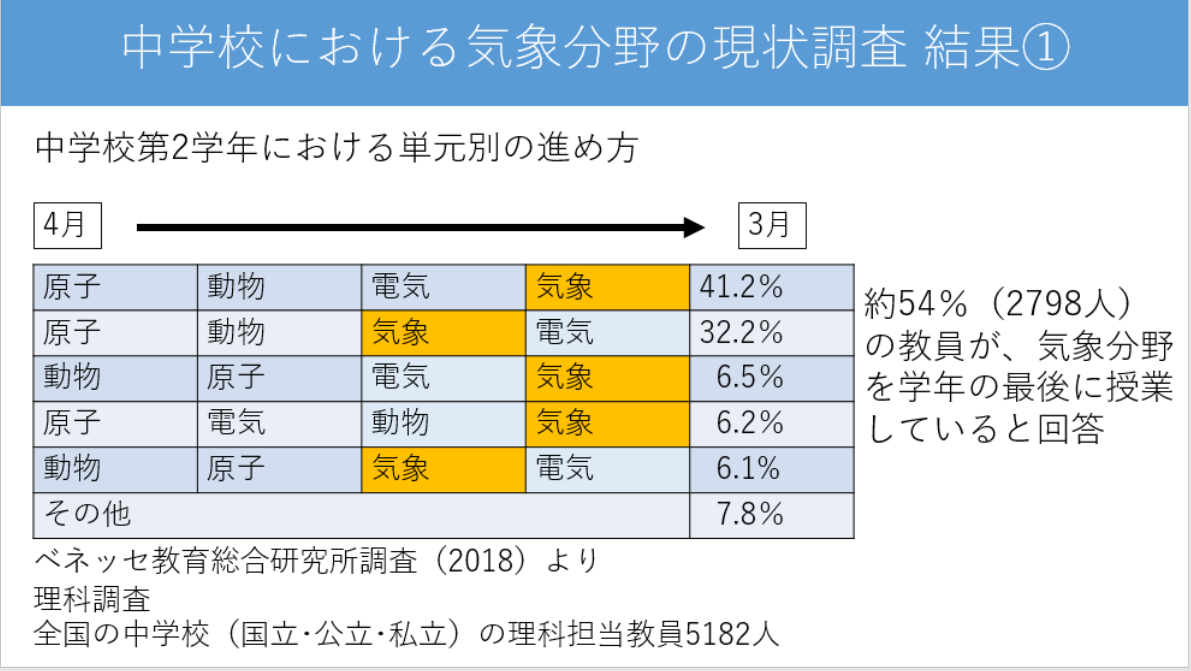

図1 授業の進め方アンケート(ベネッセ調査) 図2 教科書会社別実験数やページ数調査

この結果から、授業が学年末に指定されており、時間的制約が大きいことが分かった。また、教科書会社別に比較した際に他分野よりも実験数が少ないということが分かった。

次に②気象デジタル教材開発 ~教科書会社への提供~について

まずは映像作成の大まかに手順として

図1 授業の進め方アンケート(ベネッセ調査) 図2 教科書会社別実験数やページ数調査

この結果から、授業が学年末に指定されており、時間的制約が大きいことが分かった。また、教科書会社別に比較した際に他分野よりも実験数が少ないということが分かった。

次に②気象デジタル教材開発 ~教科書会社への提供~について

まずは映像作成の大まかに手順として

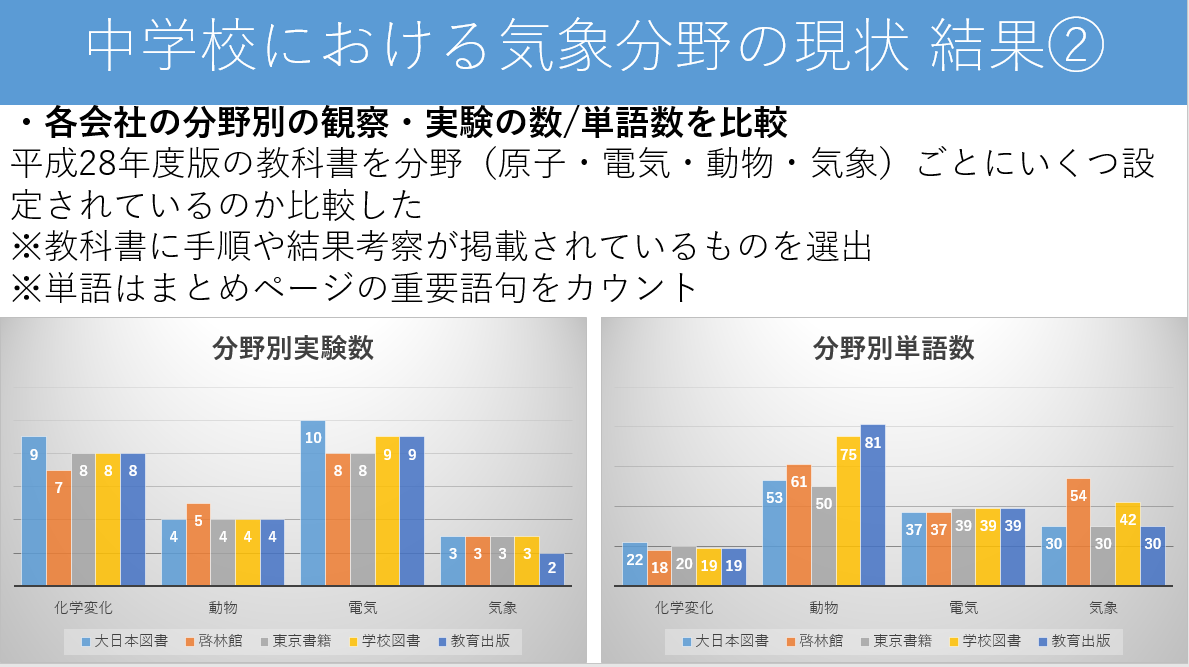

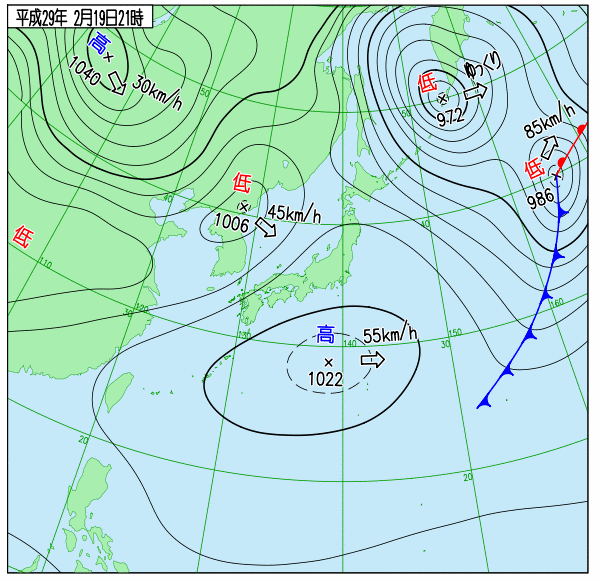

図3 気象分野における授業の進め方

このように教科書における気象分野の授業の進め方は、目に見える「露点」「雲や霧」「雨や雪」の段階を経て、「前線」「気団」といったものへと移行していく。これはスケールが大きすぎて見えないという課題を抱えており、把握が難しくなっている。その結果、この分野は「温暖前線」「寒冷前線」その際に特徴的な雨の降り方は~といったただ暗記するだけという問題点が挙げられる。そこで、この「前線」「気団」を可視化できないかと考えた。

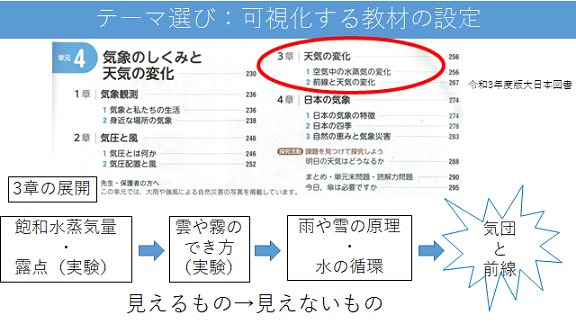

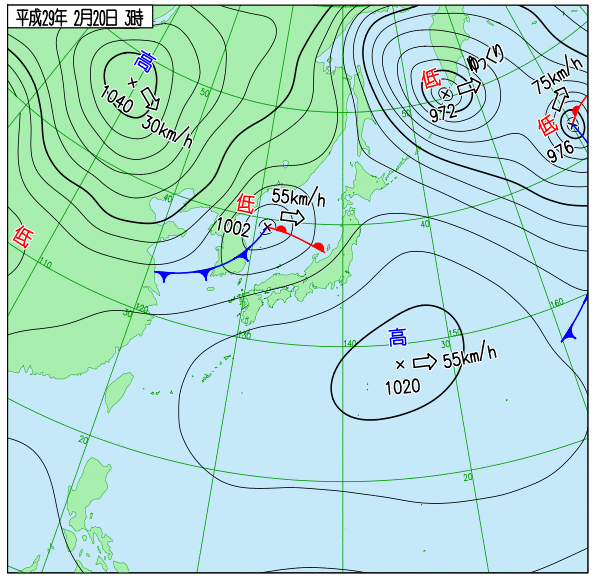

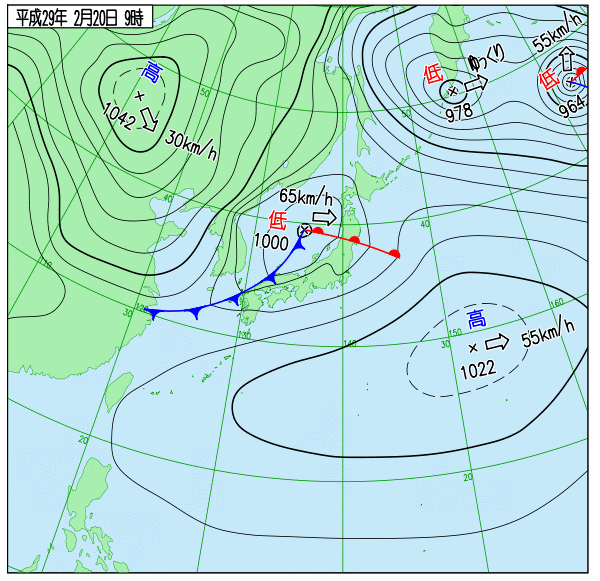

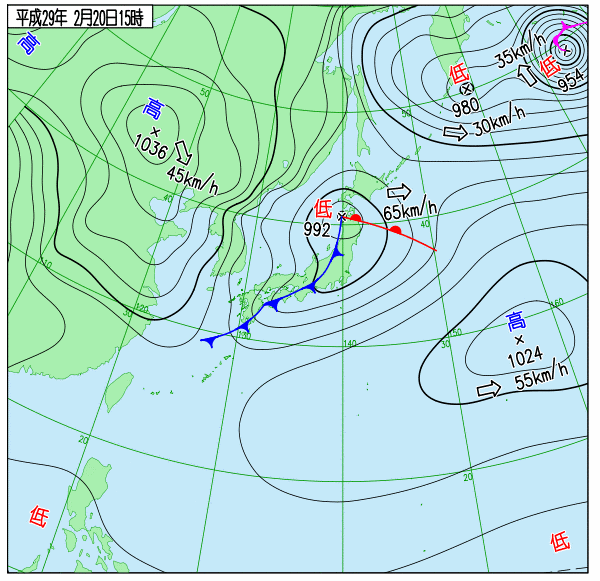

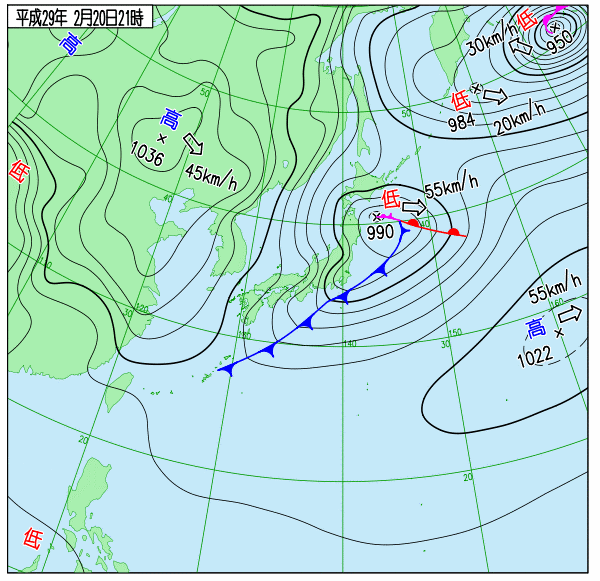

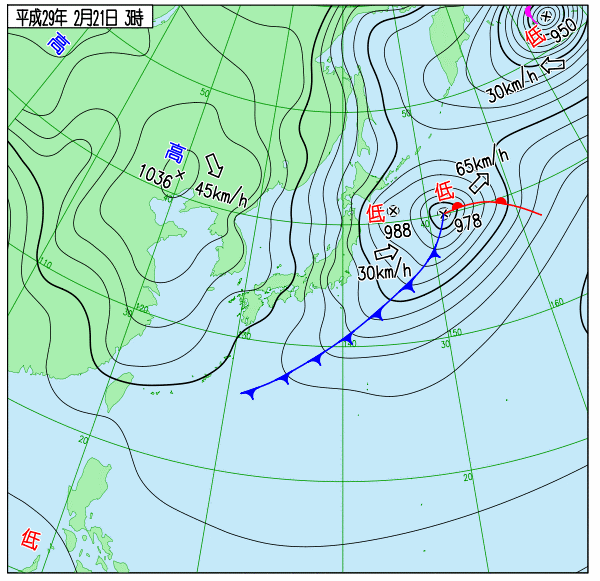

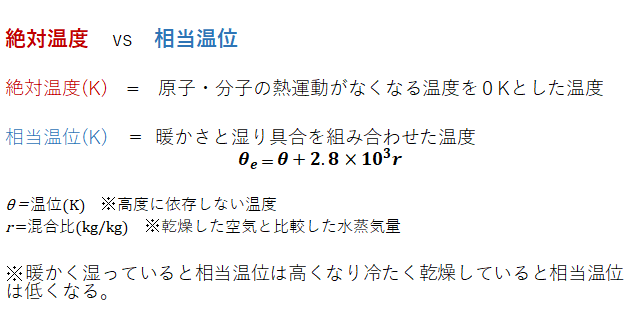

②次に大気シミュレーションを行った。シミュレーションとは、仮想空間に大気データを入れ、そのデータを基に時系列変化を算出し、実際の気象現象を再現することである。今回は①で設定したように、前線気団に焦点を当てたため以下の日付で再現実験を行った。その際の天気図を図4で示す。また今回のシミュレーションで使用したモデルはWRFで、バージョンは4.2.1である。計算設定は図5で示す。また、前線と気団を描く際にどのような表現が向いているのかという検討をするため、描画する要素に「絶対温度」と「相当温位」を採用し検討した。「絶対温度」と「相当温位」については図6に詳細を示す。

図3 気象分野における授業の進め方

このように教科書における気象分野の授業の進め方は、目に見える「露点」「雲や霧」「雨や雪」の段階を経て、「前線」「気団」といったものへと移行していく。これはスケールが大きすぎて見えないという課題を抱えており、把握が難しくなっている。その結果、この分野は「温暖前線」「寒冷前線」その際に特徴的な雨の降り方は~といったただ暗記するだけという問題点が挙げられる。そこで、この「前線」「気団」を可視化できないかと考えた。

②次に大気シミュレーションを行った。シミュレーションとは、仮想空間に大気データを入れ、そのデータを基に時系列変化を算出し、実際の気象現象を再現することである。今回は①で設定したように、前線気団に焦点を当てたため以下の日付で再現実験を行った。その際の天気図を図4で示す。また今回のシミュレーションで使用したモデルはWRFで、バージョンは4.2.1である。計算設定は図5で示す。また、前線と気団を描く際にどのような表現が向いているのかという検討をするため、描画する要素に「絶対温度」と「相当温位」を採用し検討した。「絶対温度」と「相当温位」については図6に詳細を示す。

図4 天気図 2017年2月19日21時~2017年2月21日3時の天気図で寒冷前線が通過していることがわかる。

図4 天気図 2017年2月19日21時~2017年2月21日3時の天気図で寒冷前線が通過していることがわかる。

図5 WRF計算設定

図5 WRF計算設定

図6 「絶対温度」と「相当温位」の説明

③最後にGrADS/AVSの描画である。この2つは大気シミュレーションをした際に可視化するソフトウェアである。それぞれの特徴として、

図6 「絶対温度」と「相当温位」の説明

③最後にGrADS/AVSの描画である。この2つは大気シミュレーションをした際に可視化するソフトウェアである。それぞれの特徴として、

GrADS・気象学研究者も利用している。・値を数値として算出ができ、細かなところまで見ることができる。・2次元表現で描画する。

AVS ・細かな数値は見れない。・多角的な視点で見ることができる。・概観をつかませることに長けている。・3次元表現で描画ができる。

図7 相当温位 図8 絶対温度

この2つを比較をすると、相当温位の方が幅が狭まっていることが分かる。これは温度の違う気団が重なっている。

続いてGrADS及びAVSの比較をする。

AVSについては、画像サイズの容量が大きいためYouTubeに動画を掲載する。

図7 相当温位 図8 絶対温度

この2つを比較をすると、相当温位の方が幅が狭まっていることが分かる。これは温度の違う気団が重なっている。

続いてGrADS及びAVSの比較をする。

AVSについては、画像サイズの容量が大きいためYouTubeに動画を掲載する。

図9 GrADSを用いた相当温位 図10 AVSを用いた相当温位

4) 考察

図7と図8を比較すると、「相当温位」と「絶対温度」では相当温位の方が、前線を描くための要素として優れていることが分かった。考えられることとして、前線面を形成する「気団」は教科書の説明として

図9 GrADSを用いた相当温位 図10 AVSを用いた相当温位

4) 考察

図7と図8を比較すると、「相当温位」と「絶対温度」では相当温位の方が、前線を描くための要素として優れていることが分かった。考えられることとして、前線面を形成する「気団」は教科書の説明として

「気団」とは「気温・湿度がほぼ一様な空気のかたまり」

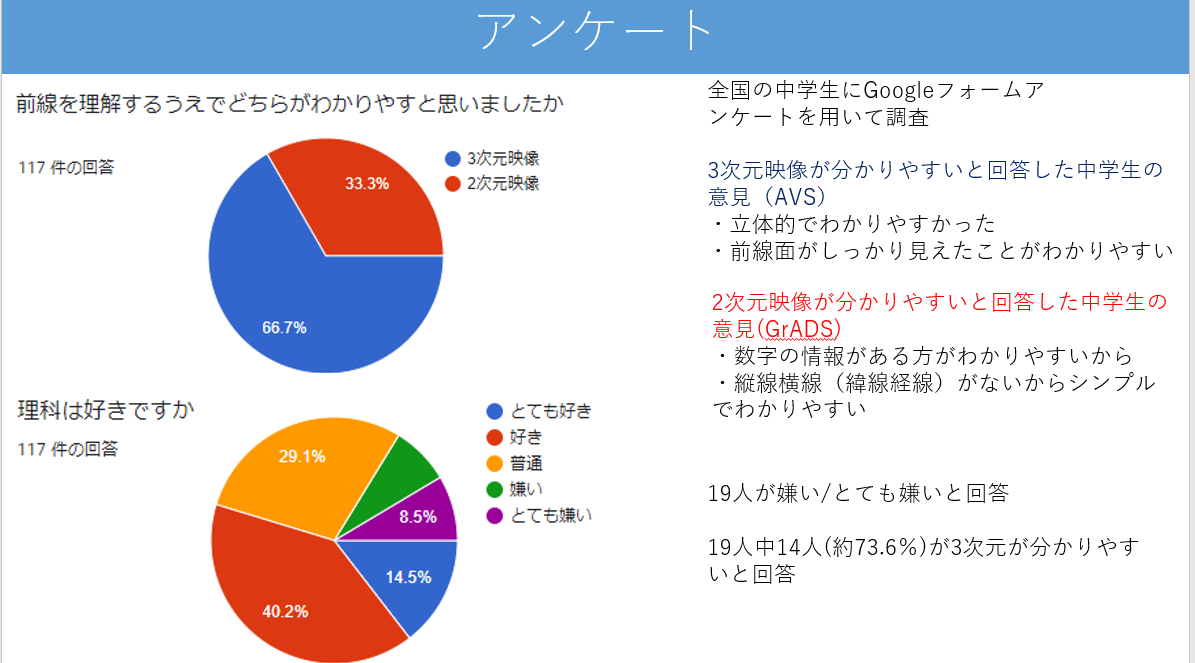

調査方法:Googleフォーム調査対象:全国の中学生質問内容:①どちらがわかりやすいですか? ②その理由をお答えください。 ③理科は好きですか?

図11 アンケート結果

66.7%の中学生が3次元映像が分かりやすいという回答が得られた。

また理科が好きか嫌いかのアンケート調査を行いました特に嫌い・とても嫌いと答えた19人中14人が3次元の方が分かりやすいという回答が得られた。

このことから理科が嫌いな中学生の方が、3次元映像の方がわかりやすいという意見が得られた。

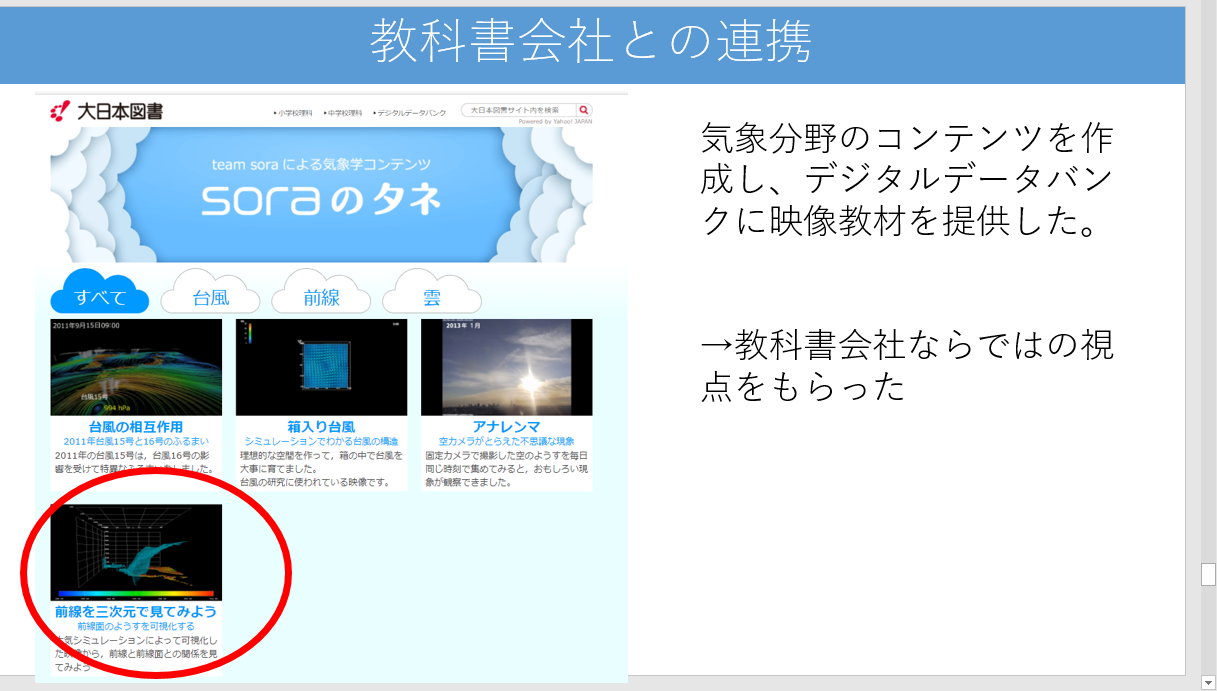

また今回の映像コンテンツを教科書会社(大日本図書)に提供することが決まった。その際に、教科書会社ならではの視点を頂き、よりよいものが作成できた。

図11 アンケート結果

66.7%の中学生が3次元映像が分かりやすいという回答が得られた。

また理科が好きか嫌いかのアンケート調査を行いました特に嫌い・とても嫌いと答えた19人中14人が3次元の方が分かりやすいという回答が得られた。

このことから理科が嫌いな中学生の方が、3次元映像の方がわかりやすいという意見が得られた。

また今回の映像コンテンツを教科書会社(大日本図書)に提供することが決まった。その際に、教科書会社ならではの視点を頂き、よりよいものが作成できた。

図12 映像コンテンツページ

教科書会社ならではの視点として、一つ紹介する。結果に掲載している「相当温位」の図は「前線」を描くことに意識しているが、これだけではわかりにくいということを指摘された。そこで、「前線」を描く→「気団」を描くということに意識を向けて描画を試みた。その結果が以下図11である。

図13 前線2色バージョン

前線面を境に「暖気」「寒気」の2色に色分けをした。その結果、気団も同時に可視化でき、「見える」「見えない」への学習の移行も分かりやすくなったからと考えられる。

5)まとめ・今後の展望

図12 映像コンテンツページ

教科書会社ならではの視点として、一つ紹介する。結果に掲載している「相当温位」の図は「前線」を描くことに意識しているが、これだけではわかりにくいということを指摘された。そこで、「前線」を描く→「気団」を描くということに意識を向けて描画を試みた。その結果が以下図11である。

図13 前線2色バージョン

前線面を境に「暖気」「寒気」の2色に色分けをした。その結果、気団も同時に可視化でき、「見える」「見えない」への学習の移行も分かりやすくなったからと考えられる。

5)まとめ・今後の展望

2021/03/20 山内